Exhibitions

《새벽, 보인 적 없는》, 2023.04.14 – 2023.05.27, 디스위켄드룸

2023.04.14

디스위켄드룸

Installation

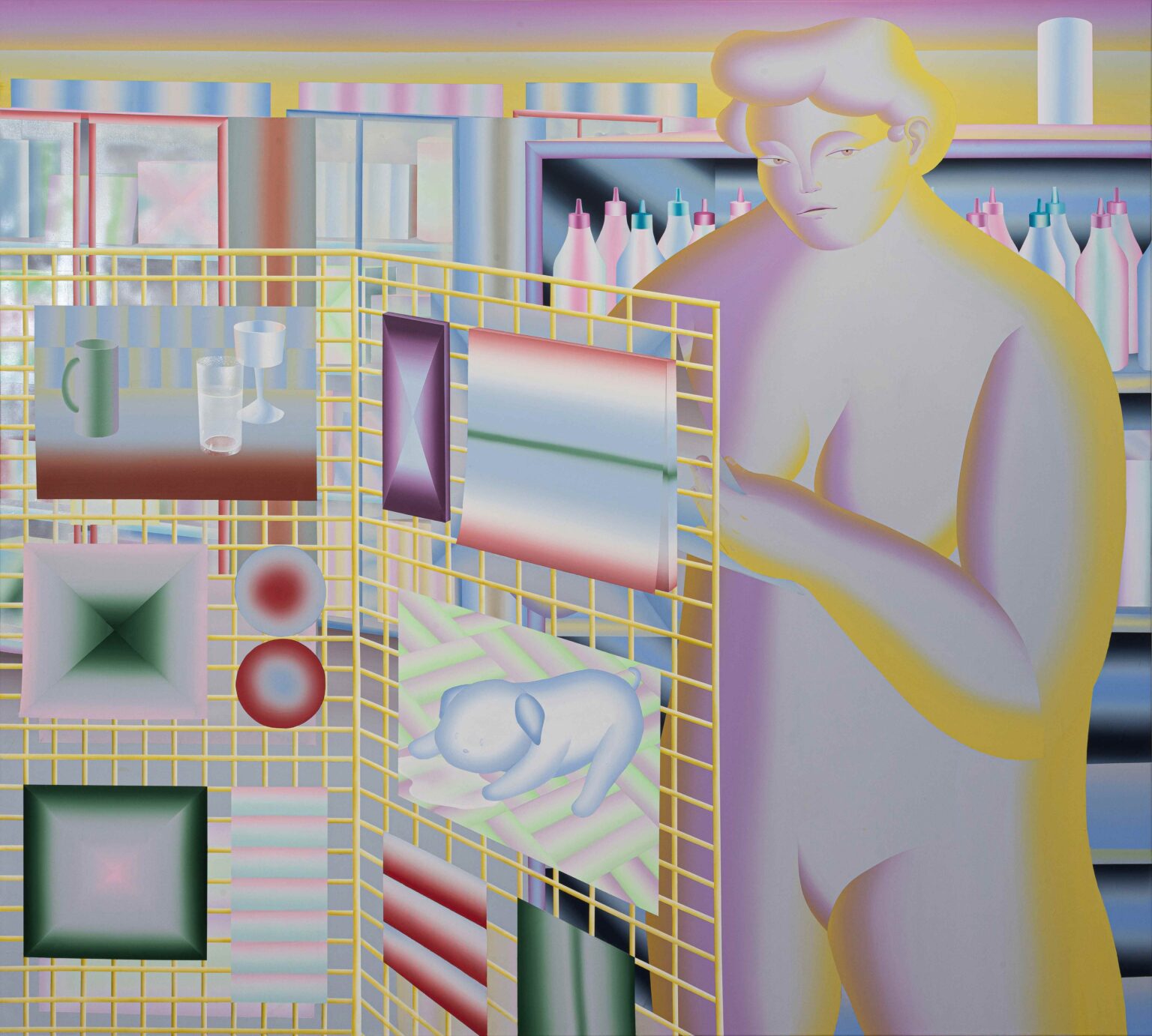

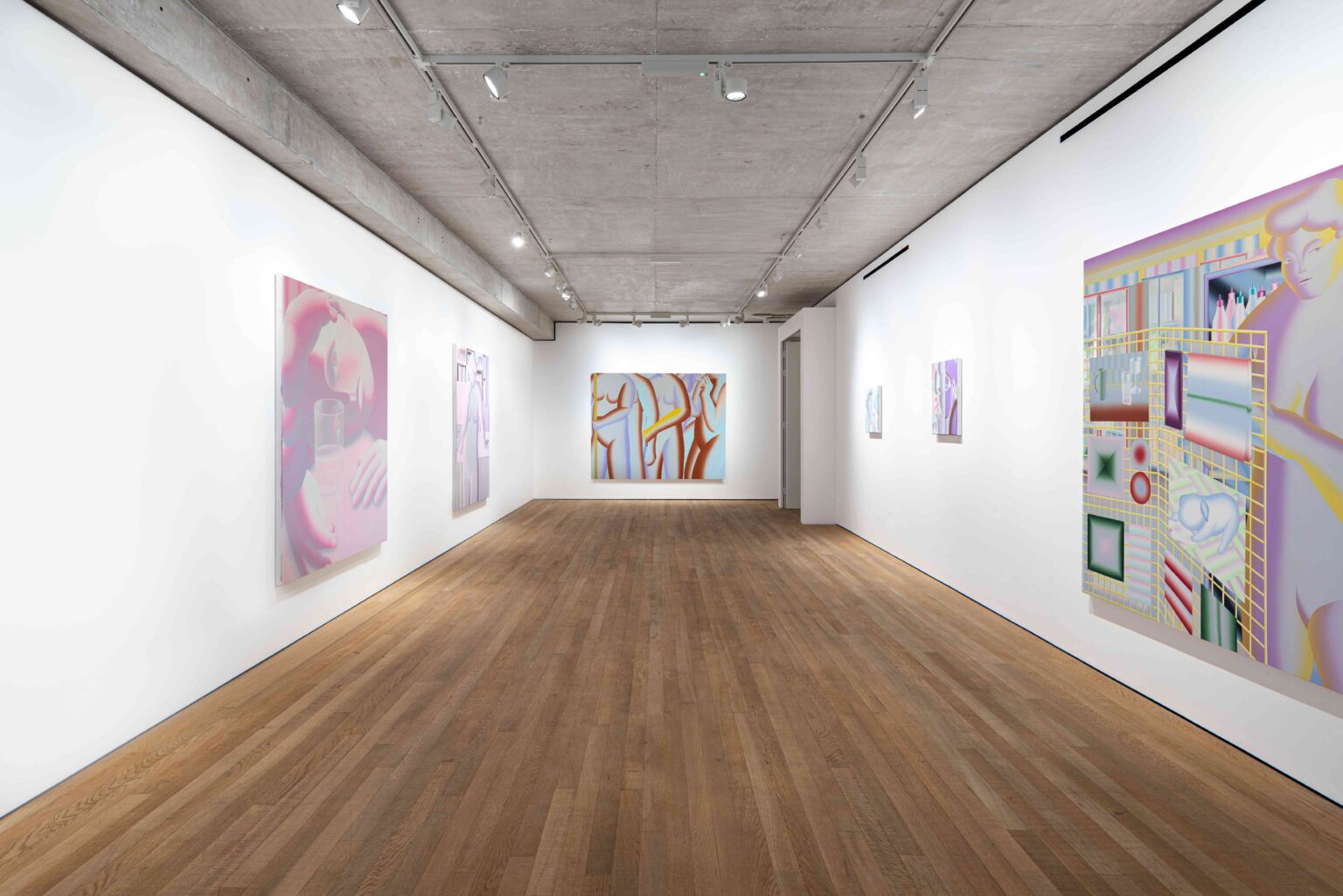

view of 《Our Dawns Art

Not What They Seem》 © ThisWeekendRoom

Installation

view of 《Our Dawns Art

Not What They Seem》 © ThisWeekendRoom

명명하는 순간 그 의미가 퇴색되는 것들이 있다. 슬픔도, 상실도, 허무함도, 인간이

가진 단어와 문장들로 오롯이 설명하기에는 우주의 깊은 심연에 숨겨진 덩어리처럼 넓고도 모호한 것이다. 이처럼

김진희는 표현의 체계가 필연적으로 가지는 재현의 한계를 인식한다. 그는 가시화된 영역을 초과하는 비언어적인

양태를 시각 이미지로 붙잡고자 하며, 때문에 그는 주변에서 방울방울 피어나는 미묘한 자극의 스펙트럼을

담아낼 은유적 장치를 자신의 회화와 연결 짓는다.

작가의 한국 첫 개인전 《새벽, 보인 적 없는 (Our Dawns Art Not What They Seem)》은

상징적 배경으로서의 새벽이 감추고 있을 장면을 불현듯 벗겨내어 그 안에 담겨 있을 찰나의 이야기들을 포착하려는 작가의 시도를 보여준다. 말하자면 그의 질문은 새벽이라는 시공 자체에 있기보다 그 속에 침잠해있을 작고 사소한 내면의 진동에 관한 것이다.

Installation

view of 《Our Dawns Art

Not What They Seem》 © ThisWeekendRoom

Installation

view of 《Our Dawns Art

Not What They Seem》 © ThisWeekendRoom

새벽녘. 이 시간을 지배하는 것은 완벽한 어둠도, 완전한 빛도 아니다. 오히려 불확실성과 비정형의 기운이 이 때의 주인이다. 밝음이 하늘을

가득 채우는 때가 오면 어떤 일들이 벌어질지 알 수 없는 불안감과 떨림. 뭉툭한 실루엣과 색이 주변을

가득 채울 때 피어나는 환상. 피부에 와닿는 차가운 공기와 안개에 둘러싸인 희미한 기억들. 그 속에 있는 비밀들은 정확히 쓰이거나 말해질 수 없다. 작가는

이 영역에 가려져 있는 장면들을 상상하며 그들에게 일시적인 빛을 부여하기로 한다. 그때 우리는 무엇을

발견하게 될까? 새벽의 그림자가 잠시나마 물러날

때 그 아래에서 수면 위로 올라오는, 보인 적 없는 것은 무엇일까?

작가는

자신이 제어한 인공적인 조명 아래에서 새벽에 잠겨있던 존재들을 깨우며, 일종의 소격효과를 발생시킨다. 고요함이 깨진 각 광경 속에서 인물들은 가다듬지 못한 모습들을 예상치 못하게 내비친다. 누군가는 조명이 꺼진 캄캄한 극장을 떠나려 하고, 또 어떤 이는

닫힌 방 안에 혼자 숨어 오르골 안에 잠겨 있던 신비한 광채를 마주한다. 함께 탁자에 둘러앉은 사람들은

작은 생명체가 내뿜는 빛에 의존하며 온기를 채우려는 듯 보이고, 벤치에 걸 터 앉은 이들은 각자 다른

곳을 응시하며 무엇인가를 회상한다.

다만 각 화면들 간의 이야기는 일관성 있게 공명하거나 연결되는 것처럼

보이지 않는다. 게다가 그들의 표정은 마냥 즐겁지도 슬프지도 않다. 파편적으로

선택된 임의의 순간 속에서 각 인물의 이름 없는 감정과 생각들은 미묘한 눈빛과 제스처, 그리고 멜랑꼴리한

색의 변주를 통해 어렴풋이 다가올 뿐이다.

Installation

view of 《Our Dawns Art

Not What They Seem》 © ThisWeekendRoom

Installation

view of 《Our Dawns Art

Not What They Seem》 © ThisWeekendRoom

말하자면

작가가 붙잡으려는 것은 발화된 서사이기보다 미처 오롯한 모양을 잡지 못한 감정의 벡터 값, 혹은 징후이다. 날것의 감각들은 그가 꾸린 무대에서 아주 강하거나 옅은 색채를 입고 짧은 찰나의 형상이 된다. 그는 선명하지 않은 감정의 팔레트가 결코 허망하거나 무의미한 것이 아님을 안다. 인간의 비재현적인 사유는 비가시적이지만 당사자에게는 대단히 짙은 흔적을 남기는 촉각적이고 신체적인 것이기 때문이다.

따라서 작가는 외현으로 표출되지 않은 무형의 심상을 온 마음으로 끌어안겠다는 다짐으로 자신의 그림 앞에 선다. 김진희는 스스로 그려낸 그들에게 섣불리 다가가 말을 걸기보다, 서로의

위치에서 각자가 품고 있는 새벽이 어떤 것일지 생각하기를 택한다. 그들이 영원히 밤의 시간에 머무르지

않을 것임을 믿으며, 한 번도 본 적 없던 누군가의 그늘이 걷히고 무색무취의 공간이 여러 빛깔의 색으로

채워질 시간을 기다린다. 그리고 어쩌면 이 각각의 인물들은 모두 그의 마음을 내비치는 거울과 같은 존재로서

세상에 하나 둘 태어나는 것이 아닐까 상상해 본다.

글 | 박지형(디스위켄드룸 큐레이터)