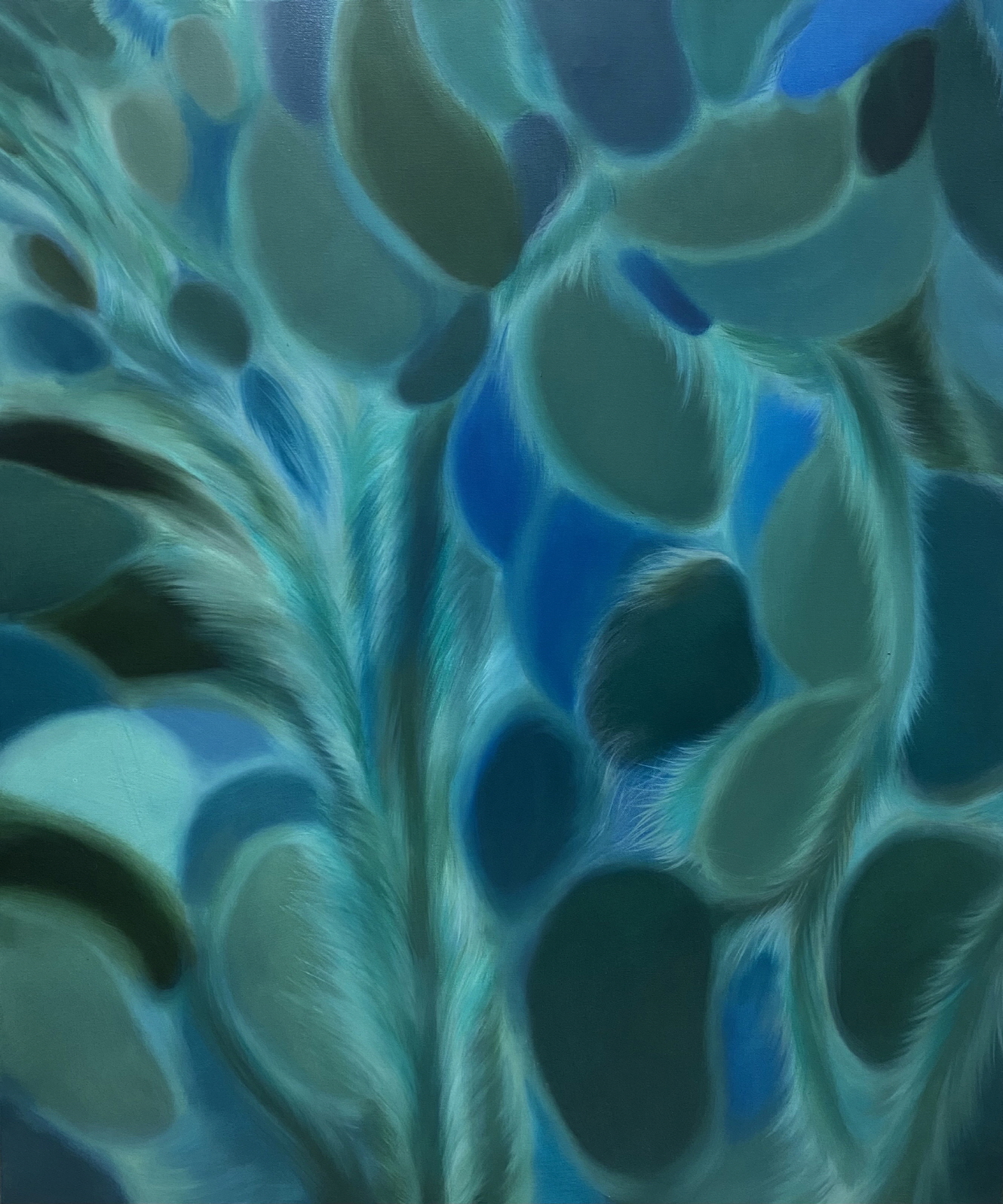

다시 앞에 서 보자. 어느 때부터인가 그는 고산식물이 지닌 기이한

촉각적 질감에 압도되어 피부를 온통 뒤덮은 짐승의 털처럼 어떤 동물성과 결합된 식물의 이미지를 그리기 시작했다.

〈다시 만날 날을〉(2025)처럼 말이다. 그것은

꽃인데, 꽃술이 훤히 들여다 보이도록 만개한 꽃 한 송이가 줄기며 이파리, 꽃잎마저 미세한 털들로 이루어져 있을 뿐만 아니라, 그것이 자리한

환경, 풀과 나무와 땅과 하늘마저 부드러운 털처럼 유연한 선들로 빼곡히 그려진 것이다. 김그림은 고산식물이 환기시킨 촉각성을 회화적 행위로 변환시켜 선의 질감이 매우 시각적으로 구축된 화면을 만들게

된 셈이다.

그는 이내 "숲"과 "둥지"라는

화두로 옮겨 가, 선적인 그리기의 반복적 행위[신체]와 회화의 대상[풍경]이

공유하는 감각을 풀어내기 시작했다. 그 직접적인 계기가 할머니의 죽음이 매개된 통영의 숲이다. 그는 생기 없는 숲에서 한 짐승의 죽음과도 같은 흙빛 어둠을 목격했고, 그

속에 깃든 재생의 감각을 알아차렸다. 숲의 어둠, 가장 깊은

곳에 자리하고 있는 생명의 근원, 모든 생명체의 미분화 상태를 환기시키는 수수께끼의 푸른 빛이 서린

추상적 양감, 그것을 상상할 수 있는 눈의 감각 말이다.

*

〈그 밤에 우는 새〉(2025)에서 엿볼 수 있는 것처럼, 김그림은 바우어 새에 대한 호기심에서 출발해 그의 회화 속 선들의 감각적 집적에 대한 당위를 물어다 준 새를

화면(혹은 숲)에 직접 출현시켰다. 새라는 존재가 지닌 곡선의 추상적 요소뿐만 아니라, 그는 새가 변신하듯

날개를 폈다 접는 날개짓을 반복하며 숲의 버려진/죽은 선재(線材)를 이용해 둥지를 짓는 일련의 상황에 주목했다. 삶과 죽음, 죽음과 삶의 전환을 매개하는 (새의) "둥지짓기"가 그에게는 시각적 감각과 촉각적 감각을

병합시킨 일련의 감각적 존재로서 (자신의) 회화와 동일시되는

순간이다.

그는

자신이 "인간과 비인간의 관계에 관심을 가지고 비인간의 삶의 방식을 통해 인간을 돌아보는 방식을

연구해왔"음을 밝힌다. 이어서 "인간, 식물, 광물

사이에 본질적인 차이가 없이 서로 의지하며, 유기체와 무기체가 혼합되어 공존하는 장소로서의 '생명권(biosphere)'의 관점을 탐구"한다고 했다. 맥락은 조금 다르지만, 풍경 회화의 관점에서 본다면, 세잔이 환기시킨 회화의 감각은 주체와

대상, 그리고 재료와 감각 사이의 유동성을 제시한다. 인간/주체에게 귀속된 지각과 정서 작용이 아닌, "주체가 스스로를

비우고 대상으로 되어가는 과정"처럼 말이다.(전영백, 『세잔의 사과』, 한길아트,

2008, p 206.) 르페브르가 말한 대상과 통합된 리듬 분석가로서의 주체도 그렇다.

*

〈산이 사는 곳〉(2025)은 그가 숲을 바라보는 특유의 시선을 보여준다. 숲의 가장자리에서 내부 깊숙이 향하는 관찰자의 시선은 흙빛의 어둠과 죽은 나무의 거친 질감을 가로질러 부드럽고

유연한 선들의 세계를 향한다. 그것은 그의 붓질과 동일시되어, 회화의

가장자리로부터 저 중심으로 향하는 감각의 변환을 말해준다. 그것은 마치 짐승의 육체와도 같아서, 숲을 거닐며 그것과 교감했던 중세의 마녀들이 (되)찾아낸 침묵의 기호 같은 것일 테다.

거시적인

것[숲]과 미시적인 것[둥지], 살아있는 것[새]과

죽어있는 것[나뭇가지], 어둠[갈색]과 빛[파란 색]의 극단적 대비를 가로질러, 이 둘의 비현실적인 공존으로, 김그림은 주체와 대상의 이분법적 역할을 전복시킬 만한 어떤 회화적 행위를 찾아내려 했던 것을 아닐까 싶다. "숲"을 입술로 소리 내며 그 이미지를 상상하고

싶어 했던 한 소설가의 독백 같은 문장처럼 말이다. 언어 이전의 형태,

형태 이전의 형상…

김그림이

그린 숲은 그러한 상상과 관련하여, 어떤 기억을 동반한다. 육체, 특히 모체에 관한 기억이다. 삶과 죽음을 포괄하는, 내부와 외부가 끊임없이 연결되어 있는, 어둠과 빛을 동시에 지닌, 시각과 촉각의 범주를 뭉뚱그려 놓는, 원초적인 고립의 장소로서 모체를

상기시킨다. 마치 직물을 짜듯, 저 죽은 식물의 선을 가지런히

매만지며, 마법 같은 날개짓의 시간만큼 소요된 행위로, 둥지를

탄생시킨, 감각의 논리를 보라.

〈남들과

다른 둥지를 짓는 일〉(2025)은 자연스럽게 다음

작품으로 향하게 한다. 숲의 텅 빈 어둠, 그곳에서 감각적

존재로서의 회화적 질감과 양감을 표현한 김그림은, 죽은 나무의 표면에 시각적 틈새를 그려 넣는다. 그림 그리는 이, 그가 말하는 둥지짓기의 은유는, 무심한 선 긋기의 반복적 행위가 생성시킬 회화적 감각, 그것에 대한

믿음을 향하는 것처럼 보인다. 회화를 본다는 것을 넘어, 그것을

감각한다는 것은, 다시 숲으로 돌아가, 새의 움직임과 그

안에 매복해 있는 짐승의 웅크림을 알아차리는 일처럼, 주체와 대상 사이의 긴밀한 얽힘을 필요로 할 것이다.

- 안소연 (미술비평가)