내가 '미술작품'이라는 이름 아래 물건들을

흉내내어 만들 때, 그 길들의 끝에 서 있는 사람이 있다. 길들은 나로부터 바깥을 향해 갈래갈래 자라난다. 한 개의 의자, 하나의 방, 한 채

의 집, 하나의 숲이 생긴다. 그리고 때때로 그 굽은 길들을 더듬어 누군가가 내게로 올 것이다. 그 길들의 약도, 나의 주소를 모르는 채로 누군가

사람이 찾아 올 것이다. 내가 그곳에 더 이상 살지 않더라도. (안규철, 1995)

나는 이 글을 쓰기 위하여 무려 6시간을

작가와 인터뷰했다. 오직 작업에 대한 진지한(?) 이야기로 그 시간을 보낸 것이다. 그런데도 나는 대화를 나눌수록 그 작가를 모르겠다는 느낌이

들었다. 무언가가 틀림없이 있는데 그것에 이를 수 없다기보다 원래 없는 어떤 것 또는 꽁무니를 빼는 어떤 것을 추적하는 것 같았다. 나는 과연

작품과 말을 통해 '작가'를 만난 것일까? 아니 그 '작가'라는 것이 있기는 한 것일까? 그런 존재가 있다고 해도 나는 그 것과 바로 만난 것일까?

만났다면 내가 만난 그 존재를 나의 목소리는 바로 전하고 있는 것일까? 그렇지 않다면 'Special Artist'라고 이름붙여진 이 작가론을

쓰는 일은 부질없는 짓이지 않는가?

작가는 없을지도 모른다. 있다고 해도

영원히 알려지지 않는 것일지도 모른다. 안규철이라는 작가는 더욱 이런 의혹에 사로잡히게 하는데, 그것은 그 자신이 그런 심증을 집요하게 추적하고

있기 때문일 것이다. 자신을 지우면서, 아니 오히려 지우기 위해 물건들을 만들어 가는 안규철은 ‘저자의 죽음’을 말한 바르트나, 문학을 자살행위로

본 푸코를 실천하고 있는 듯하다. 그러나 그의 ‘자살’은 역설적으로 나로 하여금 그에 대한 글을 쓸 수 있게 한다. 그것도 매우 자유롭게, 따라서

즐겁게. 바르트의 권유대로, 작가가 물러선 공간에 탄생한 '독자'로서 그가 새겨 넣은 텍스트를 '즐겁게' 읽어갈 수 있게 된 것이다.

작가라는 것이 있다면 이런 읽기 속에

있을 것이다. 그가 거주하는 장소는 작품이라기보다 그것을 보는 독자들의 시선 속이다. 안규철의 작품이 이런 '읽기'를 독려한다면, 그것은 그 자신이

이런 시선 속에 거주함을 적극적으로 받아들이는 점 때문이다. 그는 독자로서의 작가, 작가로서의 독자라는 혼성적 페르조나를 연기하고 있는 셈인데,

따라서 다음의 글은 이 작가의 실체를 추적하기보다 그가 드러내는 페르조나를 더듬어보는 일이 될 것이다.

미술 바라보기

안규철에게 일관된 주제가 있다면 그것은

무엇보다도 '미술'이다. 그가 지금까지 바라보아 온 것은 객관적 시각세계도, 정치적 현실도, 초월적 세계도 아닌, 또는 그 모든 것을 포함한

'미술'이라는 명제다. 모두가 알고 있듯이, 그는 1980년대 중엽인 한 때 '현실과 발언'의 일원으로 사회적 현실에 눈길을 준 적이 있다. 〈녹색의

식탁〉(1984)은 그런 현실을 소위 '민중적인' 소박한 어휘로, 그러나 매우 직설적으로 말하는 이야기 조각이다. 이야기가 전개되는 연극무대와

같은 조각은 근작에까지도 이어지고 있다.

여기서 그가 말하고자 한 것은 일차적으로

경제적 착취와 같은 주제이겠지만 그의 궁극적인 관심사는 그 속에서의 미술이었다. 종이점토와 석고 같은 '보잘 것 없는' 재료와 그것을 다 루는

의도적 아마추어리즘은, 큰 스케일과 비싼 재료로 허울뿐인 진지함을 포장한 당대 모더니즘 조각과 예술 상품화 시대의 기념비를 생산하던 환경조각 붐에

대한 일침이었다. 현실을 보는 그의 시선의 끝은 어디까지나 미술이었다. 그는 소셜리스트같은 얼굴로 말할 때 도 자신이 미술가임을 잊지 않았던 것이다.

그가 33세이던 1987년에 기자라는

직업을 버리고 유럽으로 다시 미술공부를 떠난 것도 미술에 대한 궁극적 관심 때문일 것이다. 그는 프랑스를 거쳐 1988년부터 독일에 정착해 미술학교를

1학년부터 다시 다니게 되는데, 이때부터 미술을 밖에서 바라보던 그의 눈길이 안에서 바라보기 쪽으로 옮겨진다. 한번도 발표되지 않은 채 아직도

작업실 서랍에 쌓여 있는 〈악어이야기〉(1989) 드로잉들은 이때 그려진 일기 같은 그림들이다. 문명에 적응해 가는 악어를 새로운 환경에 처한

자신에 빗대어 그린 것인데, 이것을 그리면서 그는 이미 68세대에 대한 냉소주의가 만연한 독일과, 아직도 예술에 의한 투쟁을 믿는 한국을 견주어보게

된다.

그의 시야가 개인으로, 또 미술 자체로

좁혀져간 것은 이같이 혁명의 도구로서의 미술, 시사적 일러스트레이션으로서의 미술의 한계를 볼 수 있는 거리를 확보했기 때문일 것이다. 독일에서

최초로 발표한 〈개별적인 것으로〉(1989)는 이와 같은 변화의 증거로, 어두운 공간에 설치된 무겁고 우울한 풍경이다. 굴뚝에서 연기 속에 섞여

나오는 '미술은 도덕을 모른다' '미술은 자본이다' 등의 문장들은 사회 속에서의 미술의 의미를 묻고 있다. '개별적인 것으로'라는 문장을 업고

가는 바닥의 뱀은 역설적으로 집단의 역사를 표상하는 깃발 달린 수레를 향해 간다. 그는 개인과 사회의 관계 또는 그 속에서의 미술의 위치 같은

것들을 이야기하고 싶었던 것 같다.

그가 점차 미술을 안에서 바라보는 쪽으로

태도를 바꿈에 따라 다소 어둡고 무거웠던 말투 는 점차 가볍고 재치있는 것으로 바뀐다. 주제가 가벼워졌다기보다 무거운 주제를 가벼운 이야기에 담아낸다는

편이 옳을 것인데, 이런 특유의 화법은 1990년대 초부터 그의 트레이드 마크가 된다. 예컨대 〈무명작가를 위한 다섯 개의 질문〉(1991)에서

그는 '심각한' 질문을 변형된 일상 사물에 재미있게 담아내고 있다. 자신도 말하듯이, 이 작품은 그를 따라다니던 정치적 현실이라는 그림자에서 벗어나

예술과 예술가로서의 자신으로 눈길을 돌리게 되었음을 알리는 신호와 같은 것이다.

5개의 손잡이가 달린 '예술'이라고

씌어진 문과 '삶'이라고 씌어진 손잡이 없는 문, 그리고 화분 속에서 자라나는 의자로 이루어진 이 작업에 대하여 안규철은 이렇게 말한다. “나는

보통사람들의 삶으로부터 떠나왔고 예술의 문으로 들어가야 하는데, 그 문을 열려면 5개의 손이 필요하다. 그 안에서 나는 죽은 나무에 물을 주는

허황된 일에 매달리고 있다.” (필자와의 대화, 1999) 그가 말을 계속했더라면, 아마도 이런 것이 될 것이다. '미술이란 무엇인가? 또는 무엇일

수 있는가?' 그의 작업을 일별하면 결국 이런 질문과 그것에 답하는 과정에 다름아니다. 그는 미술이라기보다 미술에 대한 미술, 즉 메타 미술을

수행하고 있는 셈인데, 그것은 밖으로부터 차단된 미술의 본성을 묻는, 더 정확히는 묻는 것이 아니라 단언하고 지향하는 모더니스트의 그것과는 다르다.

안규철에게 미술에 대한 언급은 그것이

속한 문맥, 즉 삶에 대한 언급과 다른 것이 아니며, 따라서 무한히 열린 것이다. 이렇게 볼 때, 사회적 현실에 대하여 직설한 초기의 것과 근작

이 크게 다를 바 없으며, 말투와 강세만 조금 달라졌을 뿐이다. 그를 모더니스트라고 부를 수 있다면, 그것은 그가 결코 미술이라는 명제를 떠나지

않기 때문이며, 그를 포스트 모더니 스트라고 한다면, 그것은 그가 '미술'이라기보다 미술이라는 '텍스트'를 바라보기 때문이다. 애드 라인하르트가

말한 '미술로서의 미술로서의 미술' 대신, 안규철은 '미술로서 일컬어지는 미술로서 일컬어지는 미술'을 말하고 있는 것이다.

사물들의 연극

안규철은 만들기만큼 쓰기를 많이 하며

또 매우 잘 하고 있음은 알려진 사실이다. 그의 언 어 감각은 마치 손끝을 통해서도 작용하는 듯 그가 만들어내는 물건들은 '말'을 한다. 그는

이 물건들로 크랙 오웬스가 포스트 모던 증후로 진단한 '미술에서의 언어의 분출', 또는 '미학영역으로의 문학의 분산'(Owens, 1979)이

이루어지는 현장을 연출한다. 그에게 미술은 시 각적 사실이라기보다 언어와 같은 기호이다. 모더니스트가 묻어둔 언어를 부활시킴으로써 그는 마이클

프리드가 그토록 경고한 '연극성'(Fried, 1967)을 탐구하고 있는 셈이다.

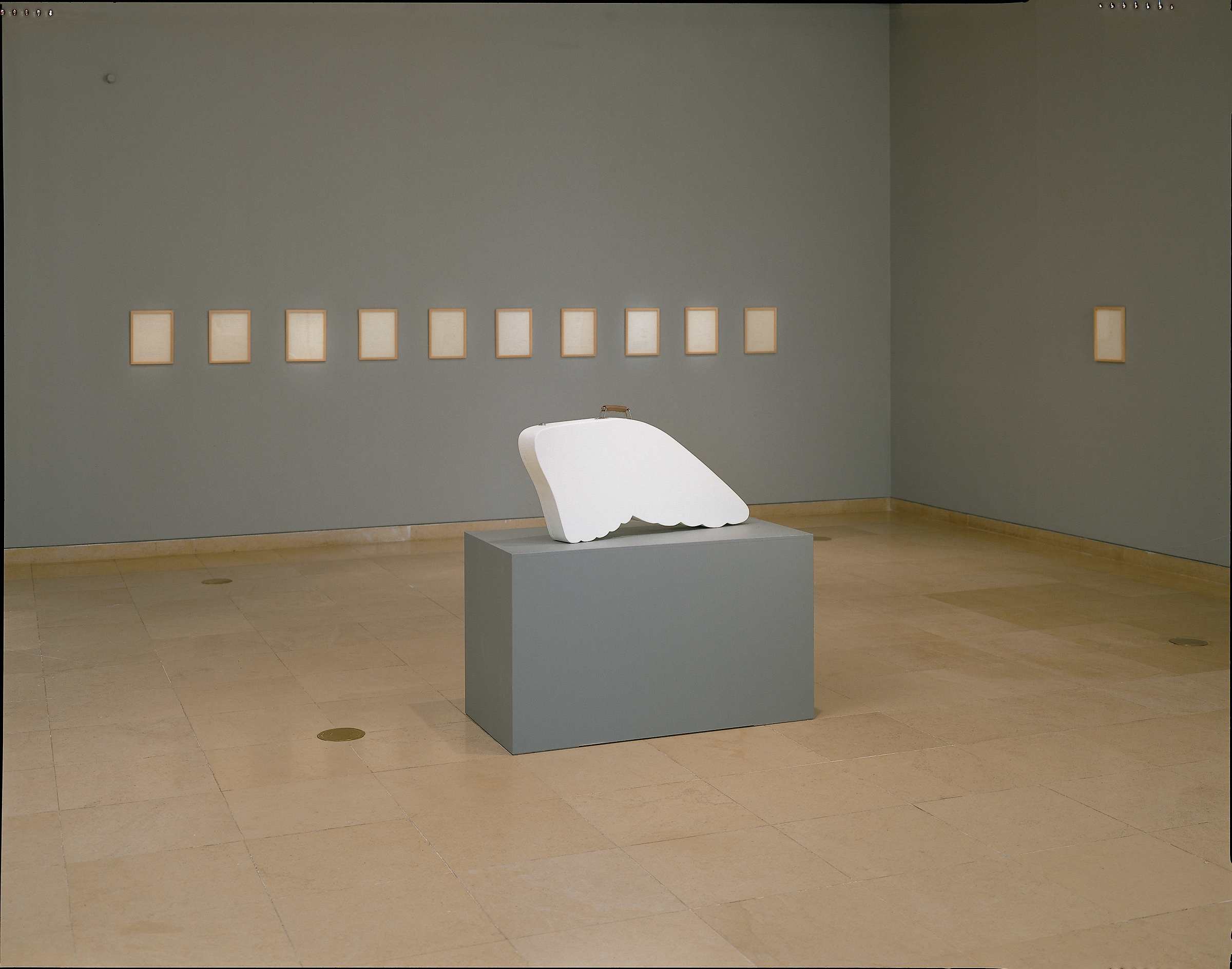

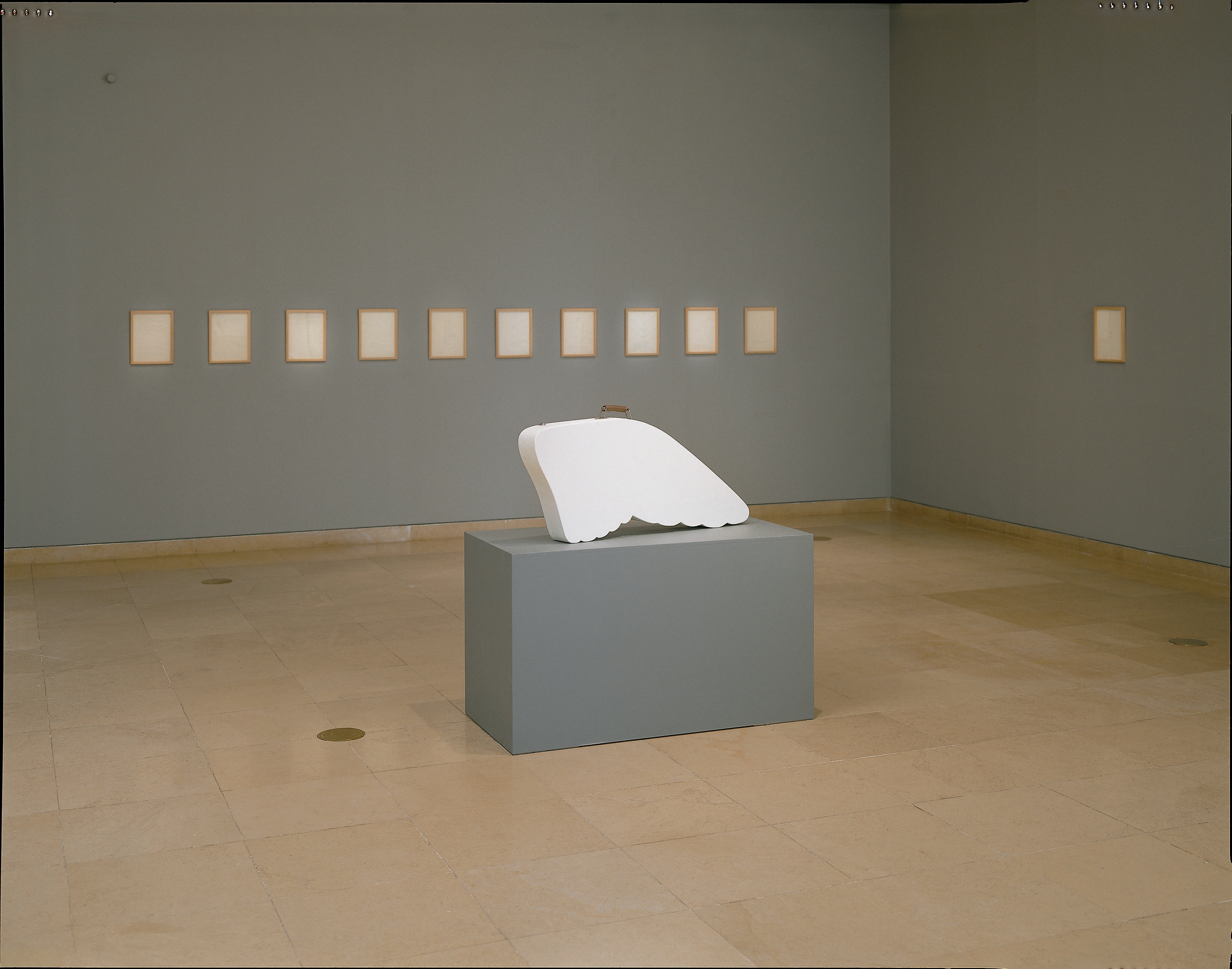

연극 무대와 같은 조각은 이미 초기작부터

시작되었는데, 최근에는 일상의 사물들이 등장인물이 되어 대사를 말하는, 심광현의 표현을 빌리자면, '조각극장'(심광현, 1996)이 되었다. 〈영원한

신부〉(1994), 〈잠드는 집〉(1996), 〈죄 많은 솔〉(1992) 등으로 사물들은 의인화되어 각자의 역할을 연기하고 있는 것이며, 안규철은

그 이야기를 쓰고 무대에 올리는 극작가이자 연출가인 셈이다.

그의 작업에서는 이미지나 사물 뿐 아니라

문자언어까지 동원되어 모두 동등한 언어적 구성 요소로서 전체 텍스트를 이루고 있다. 특히 제목은 화두를 꺼내는 역할을 해왔는데, 이런 문자언어가

점차 이미지나 오브제와 혼용되면서 작품 안으로 들어오게 되었다.