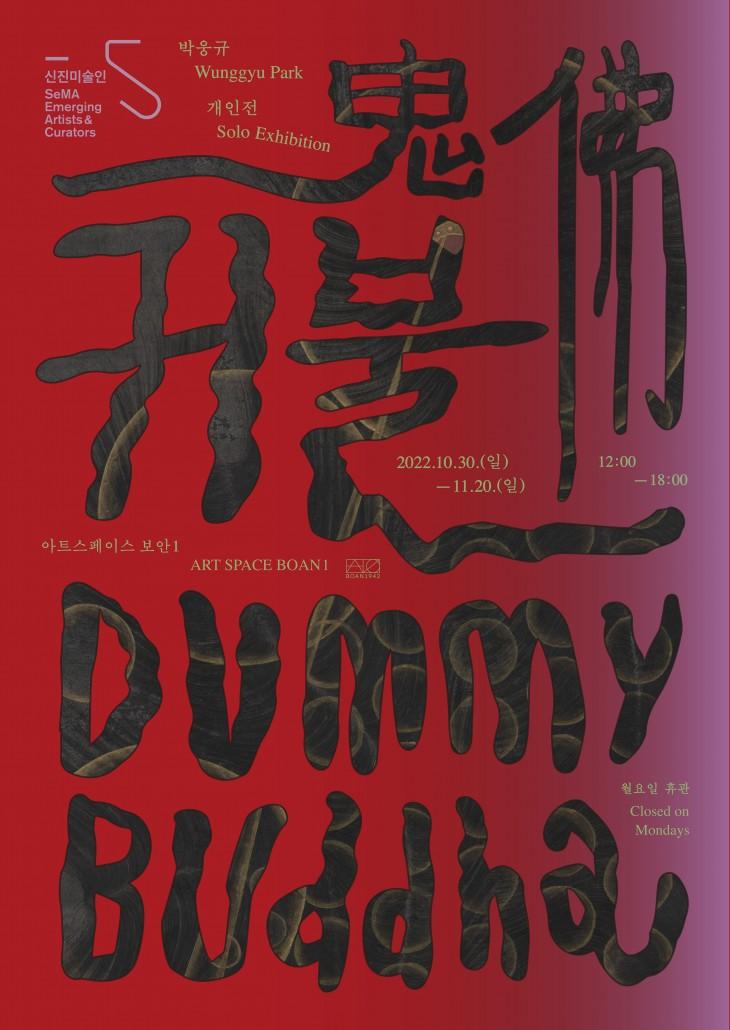

혐오와

거룩

처음

박웅규 작가의 작품들을 접했을 때, 나는 막연히 내 취향이 아니다, 내

관심사가 아니라고 예단했다. 너무 종교적인데 불경스럽고, 너무

노골적인데 난해했다. 내가 가진 나와 너, 동질적인 것과

이질적인 것을 구분하는 방식이 강력하게 작동하고 있었다. 쉽게 말해 편견과 선입견이 생긴 것이다. 그러니 참고 기다리자. 작가와 작품은 직접 대면하고 경험해야 하는

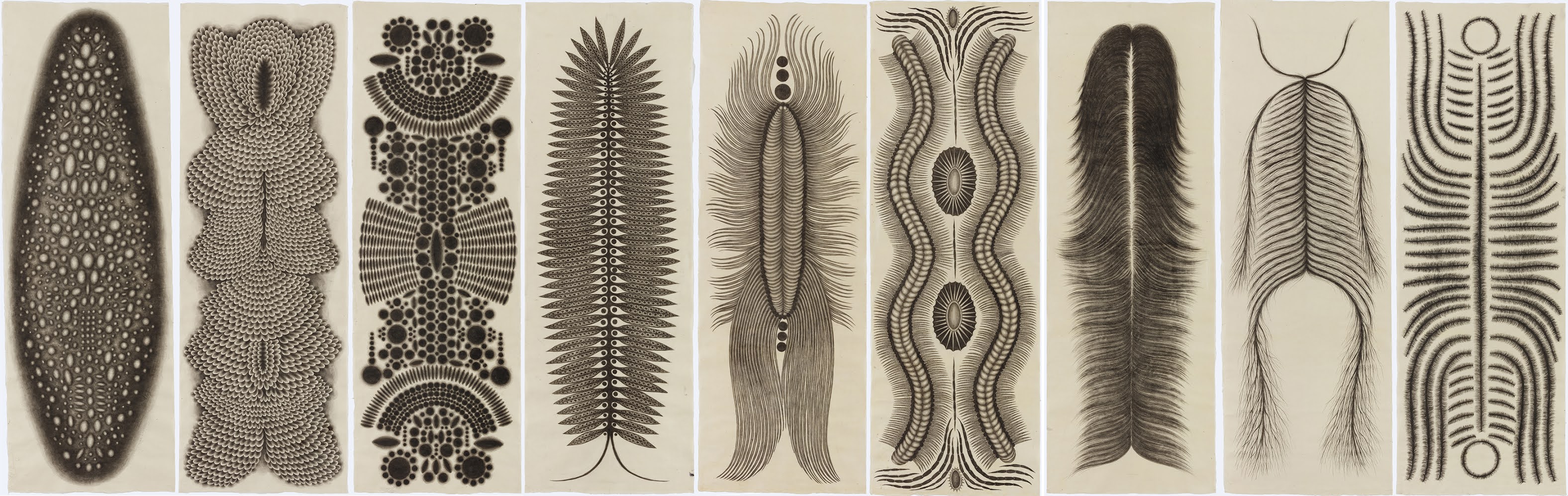

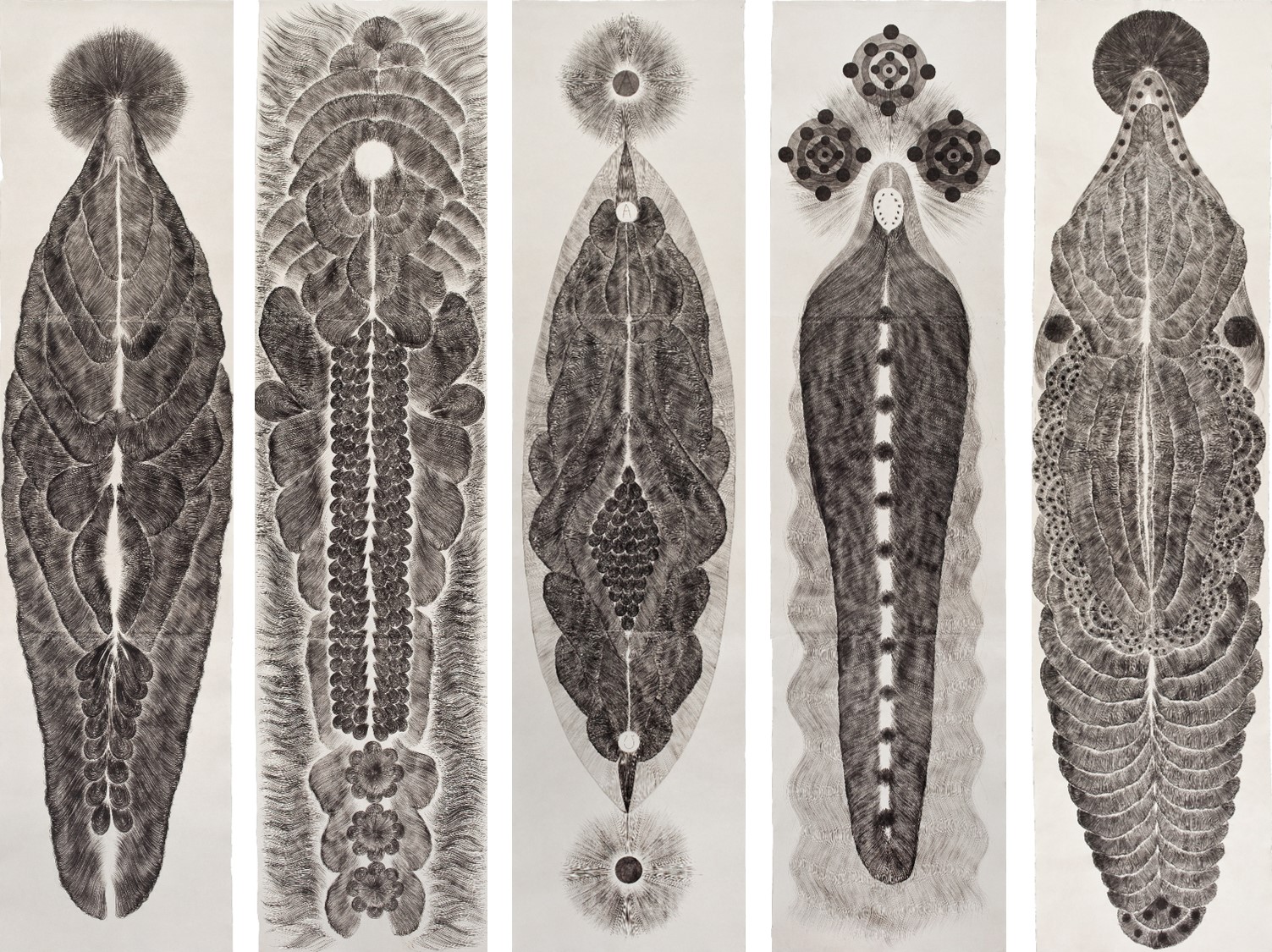

법이고, 거기서 나와 그의 시공의 좌표가 만나 예기치 못한 이야기가 만들어질 것이다. 지금까지의 작가의 관심사를 거칠게 요약하자면, ‘종교적 성물(聖物)과 도상(圖像)’, ‘신체적 성기(性器)와

가래(痰)’, 그리고 ‘애니메이션

얼굴(容)’ 등이다. 제

각각으로 일관성 없이 들린다. 성물은 성기처럼 보이고, 가톨릭의

도상은 무속신앙의 부적처럼 보인다. 신체의 분비물인 가래는 스님의 성스러운 사리(舍利)처럼 응어리져 배출되어 있다.

남자인지 여자인지, 괴물인지 외계인이지 구분되지 않는 만화 같은 얼굴은 알 수 없는 생물, 무생물과 겹쳐져 있다. 단순한데 복잡하고, 더러운데 성스럽다. 구상인데 추상같고, 서양화이면서 동양화이고, 수묵화이면서 채색화이다. 누가 저 더러운 가래를 이렇게 정성스럽게 그릴까? 왜 별로 가까울

것 같지 않은 성상과 성기를 이렇게 밀착시켰을까? 질문하게 된다. 마음이

어지러워진다.

그러나

직접 만난 작가의 모습은 그야말로 반전이었다. 짧은 머리와 하얀 얼굴에 망토 같은 긴 외투를 입고 조용하게

말하는 순한 모습은 흡사 구도중인 수도사 같았다. 도저히 그런 신성모독적, 외설적, 엽기적 작품을 할 것 같지 않은 모습이었다. 그의 이야기를 듣고 작가노트를 보니 그를 사로잡고 있는 무엇인가가 있음을 느꼈다. 그것은 ‘종교’였다. 어릴 적부터 집안에 가득했던 가톨릭 성물과 성화였다. 예수와 마리아의

모습은 그에게 우울하고 비극적인 성경적 상황인 동시에, 대량생산되어 보급된 조악하고 기괴한 키치 상품이었다. 자신을 억누르던 종교적 의례와 관습으로부터 벗어나고 싶었다. 저항하고

싶었다. 그러나 이 종교적 환경은 그에게 잔존하였고 환생하였다. 또

하나 그를 사로잡고 있는 것은 신체였다. 사람들이 드러내어 이야기하기를 금기시하는 성기였다. 그 종교적 성물들은 발칙하게도 성기의 모습을 하고 있었다. 그것도

여성과 남성의 성기가 자웅일체 혹은 성교의 모습을 하고 있는 것 같다. 그런데 이상하게도 이것은 현실

같지가 않았다. 마치 미지의 초현실, 혹은 익숙한 태고의

어떤 것 같았다. 생물인 것도 같고 무생물인 것도 같고, 자연인

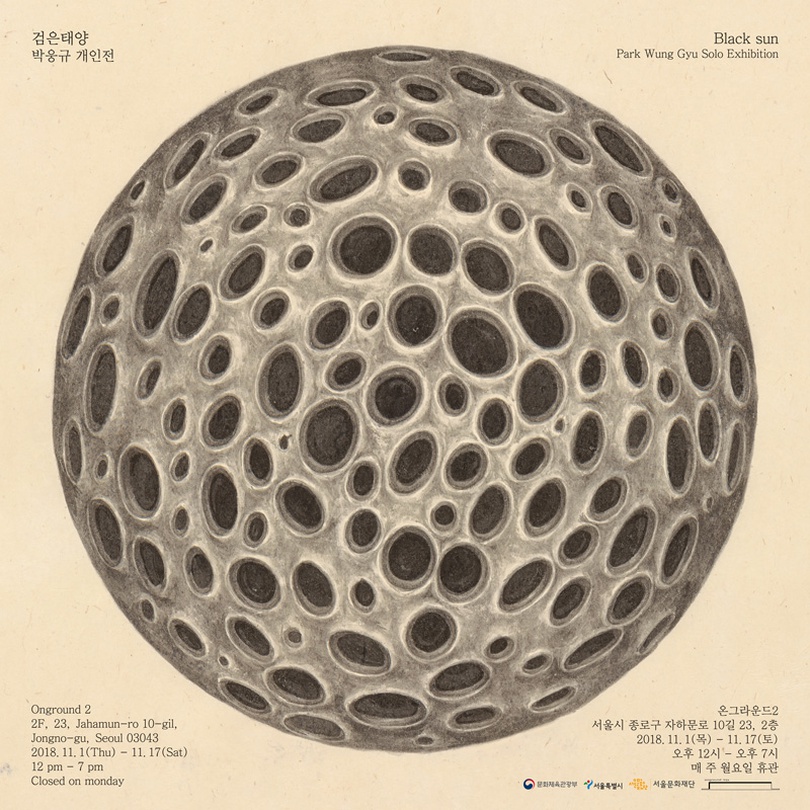

것도 같고 인공물인 것도 같았다. 또한 그가 뱉은 가래를 형상화한 구(球)는 중국의 보물인 겹겹이 조각한 상아구를 연상시켜 지지대 위에 당당히 서있지만,

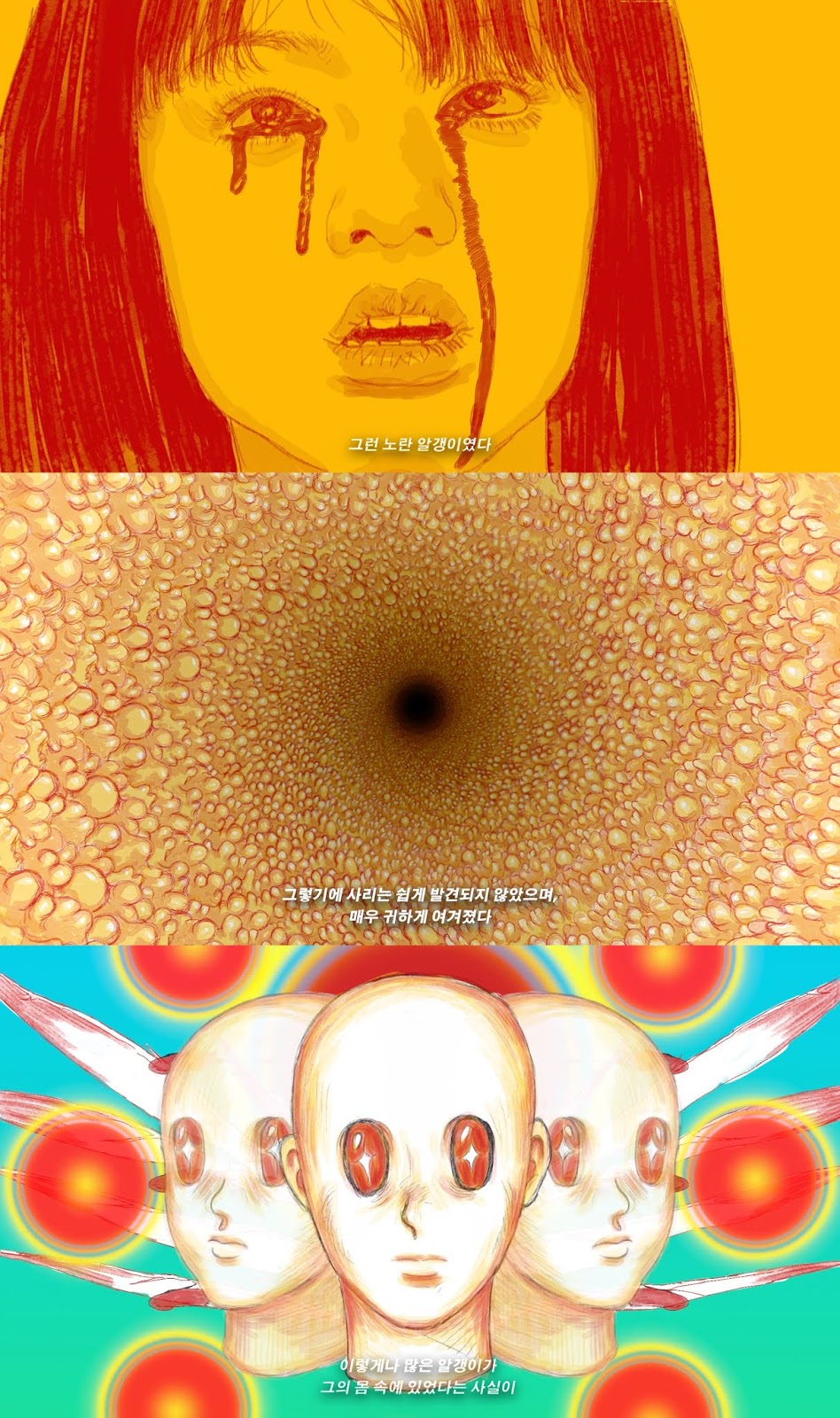

실상은 드래곤 볼의 피규어에서 온 것이다. 더러운데 고귀하고, 전통적인데 현대적이다. 여기서 신체에 대한 관심은 얼굴로 이어진다. 이 얼굴 연작은 애니메이션적이다. 커다랗고 둥근 눈은 2개에서 3개, 여러 개가

되어 그 구멍에서 액체가 쏟아져 나오거나, 종기가 난 것 같다. 벌레와

낙지, 털이 얼굴을 뒤덮고 있다. 징그러워야 하는데 왠지

귀엽다. 이렇게 뭔가 모순적인 것들이 공존하는 그의 작품은 직접 보았을 때 또 하나의 반전을 주었다. 종이나 화면으로만 봤던 작품은 실제로 보니 그렇게 섬세하고 단아할 수가 없었다. 성기를 그렸든, 가래를 그렸든, 괴물을

그렸든, 그 무엇을 그렸든 상관없이 점 하나, 선 하나가

살아 있는 공들인 작품들이었다. 서양화 인줄 알았는데, 장지(壯紙)에 먹(墨)으로 그린 수묵채색화이자 세밀화였다. 작품의 내용과 형식에 균열이

생기는 순간이었다. 즉 그림의 재료와 기법으로서의 형식은 그림의 대상과 주제로부터 분리되었다. 작가가 말하고 싶은 것과 보여주는 것 사이의 간극이 존재했다. 그는

저항하고 싶은데 전통을 이어가고 있었다. 외설적인 형상인데 성스럽게 표현되었다. 그러나 이러한 괴리는 부정적이지 않았다. 오히려 그 어긋남의 의외성이

주는 감동이 몰려왔다.