이렇게

포스트-풍경화의 계보 속에서 그 전형을 변주해온 김세은의 작업 경향으로부터 일종의 비약과 단절이 발생하는

것은 대략 2016년을 기점으로 이뤄진다. 여기서 특기할만한

것은 구상에서 추상으로의 전환, 혹은 구상에서 구상적 추상으로의 전회인데, 이는 이 시기 작업이 상대하는 대상의 전환과도 상응한다. 요컨대 2016년 이후로 그는 도심내의 자연의 흔적, (작가의 표현을 빌자면)“자투리 공간”에 대한 집중으로부터 다소 우회하여, 외려 작업의 축을

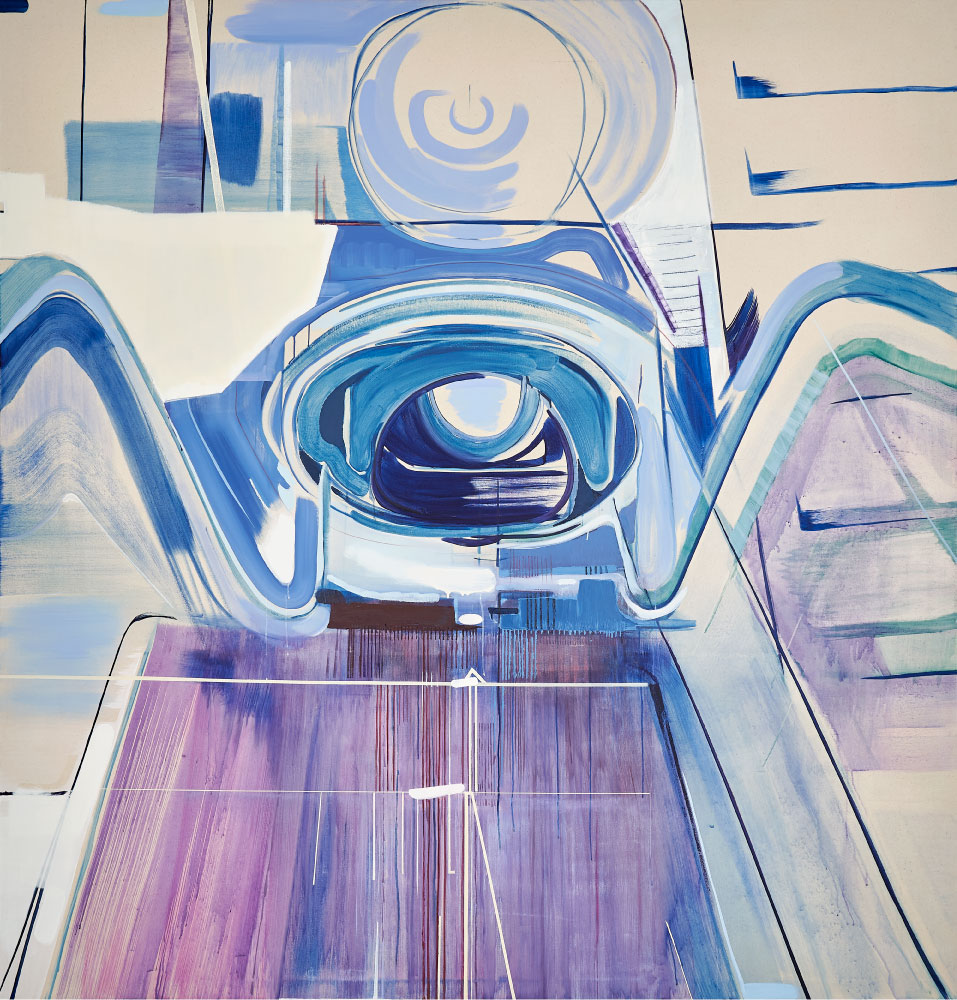

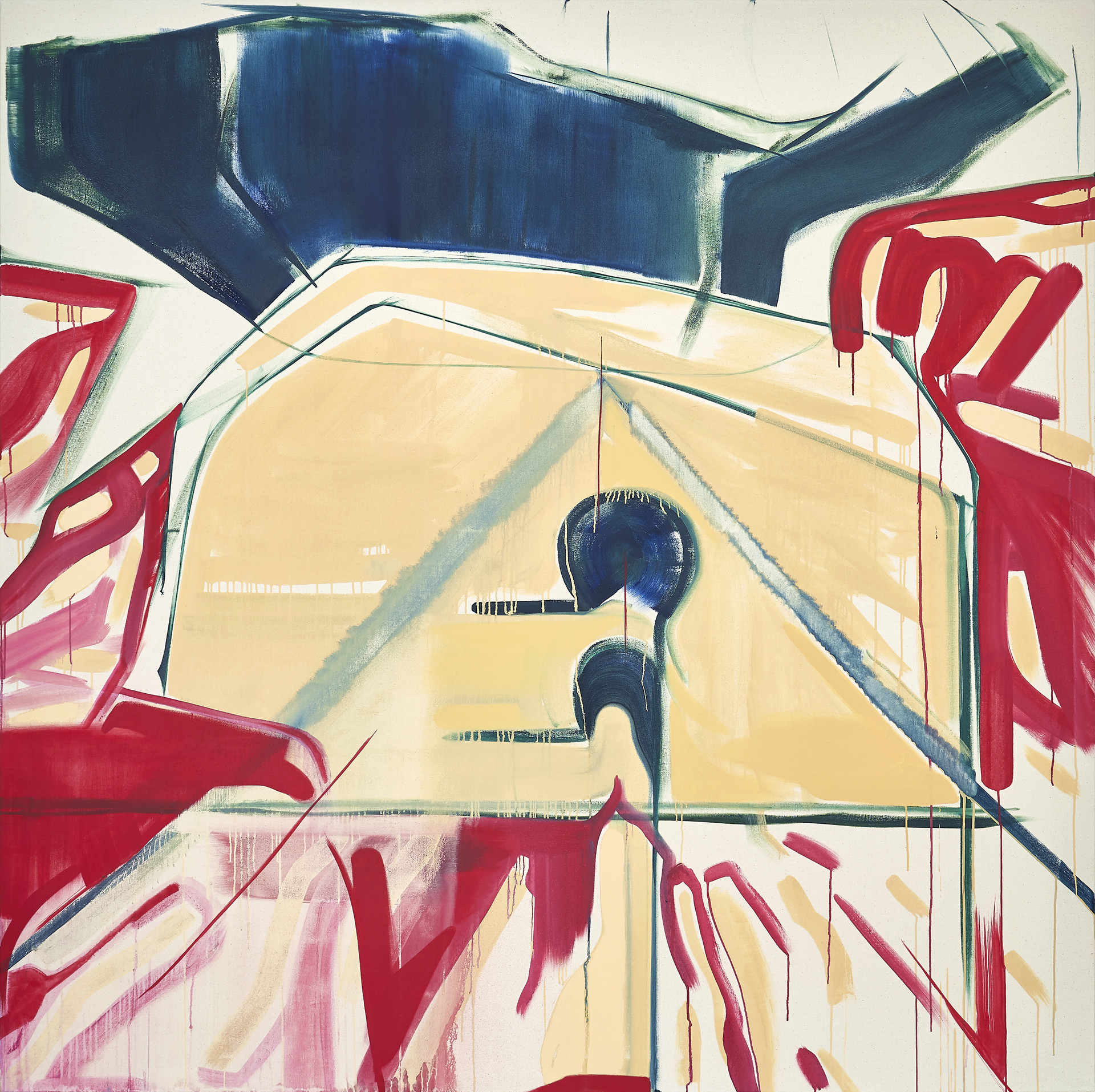

도심 복판으로 보다 깊숙하게 이동시킨다. 예를 들어 〈Crack〉(2016), 〈Leftover〉(2017)

등은 명백히 도시 내부에서 일종의 기능을 갖는 시설들의 단면이지만, 그것이 정확히 어떤

대상의 부위인지는 뚜렷하지 않은데, 이는 그들의 형상이 추상에 가깝게 어그러져 있기 때문이다. 더불어 유휴 주차장(〈Division

of Isles〉(2017)), 터널(〈An eye〉(2018)), 역전(驛前)으로 나가는 통로(〈Grab and

run〉(2019)), 터널의 공사 현장(〈Inactivate〉(2019)), 고가도로의 하부(〈돌출돌기〉(2020)) 등을 묘사한 작업들에서 드러나듯, 그의 작업 전반이 향하는 곳은 이른바 ‘추상화된 공간(혹은 근대적

공간)’의 역린들이다.

말하자면 16년을 즈음하여 그가 천착하기 시작한 대상은 근대적 시간성의 경험을 주조하는 대표적인 공간들, 그러나 좀처럼 감지되지 않는 공간들이 지니고 있는 틈, 혹은 구성적

외부, 약한 고리들인 것이다. 이로서 우리는 앞서 언급한

바 있는 김세은의 ‘단절’을 우선적으로 확인한다. 제1자연에

대한 제 2자연의 매개에 대한 심상으로부터 제 2자연 자체의

내적 균열에 대한 심상으로의 전환이 그것인데, 프로이트의 도식을 경유하자면 이는 모종의 반동형성에 가까워

보인다. 제 2자연의 매개에 따른 1자연의 불가능성이란 곧 외부의 부재를 가리킨다면, 제 2자연의 균열이란 내적 외부의 가능성을 지시하기 때문이다. 그렇다면

그의 작업 경향에서의 단절은 초기에 천착했던 심상에서 비롯되는 자폐감을 횡단하기 위해 어떤 가능성의 공간을 찾으려는 시도일 것이다. 요컨대 그가 지속적으로 묘사하고자 하는 금, 틈, 구멍, 균열, 터널 등은

현재 도시의 제 조건을 넘어선 어떤 가능한 ‘외부’로의 이행에 대한 알레고리로 독해될 수 있다. 도시- 혹은 근대성이 이미 품고 있는 도시/근대성의 가능한 외부를 응시하려는

알레고리적 실천으로서 말이다. 그런 점에서 초기에 주목했던 대상으로서 “길, 나무, 빌딩 사이 관계의 판”2) 이 후기의 도시적 기능 부분들의 힘과 작용, 인과성으로 변환된 것은 임의적이지 않으며, 우연이라 보기 어렵다.