개인전 (요약)

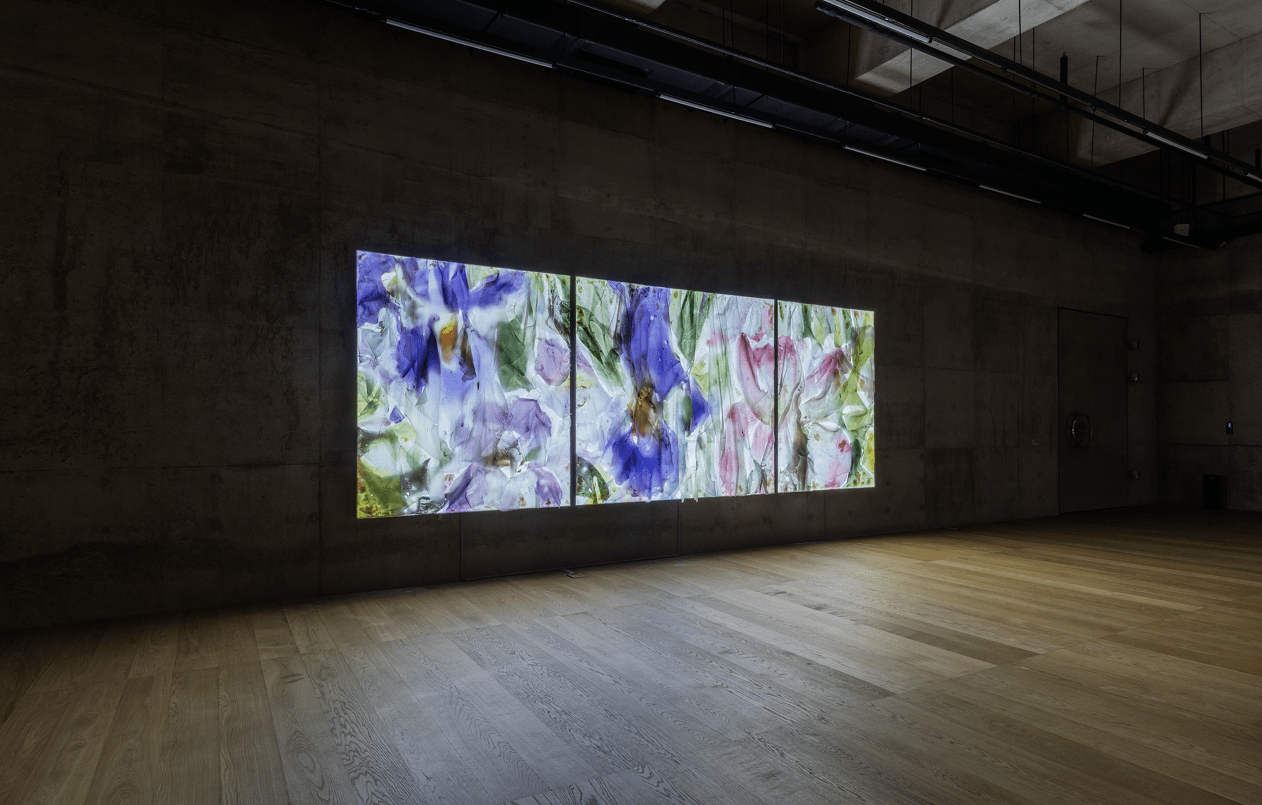

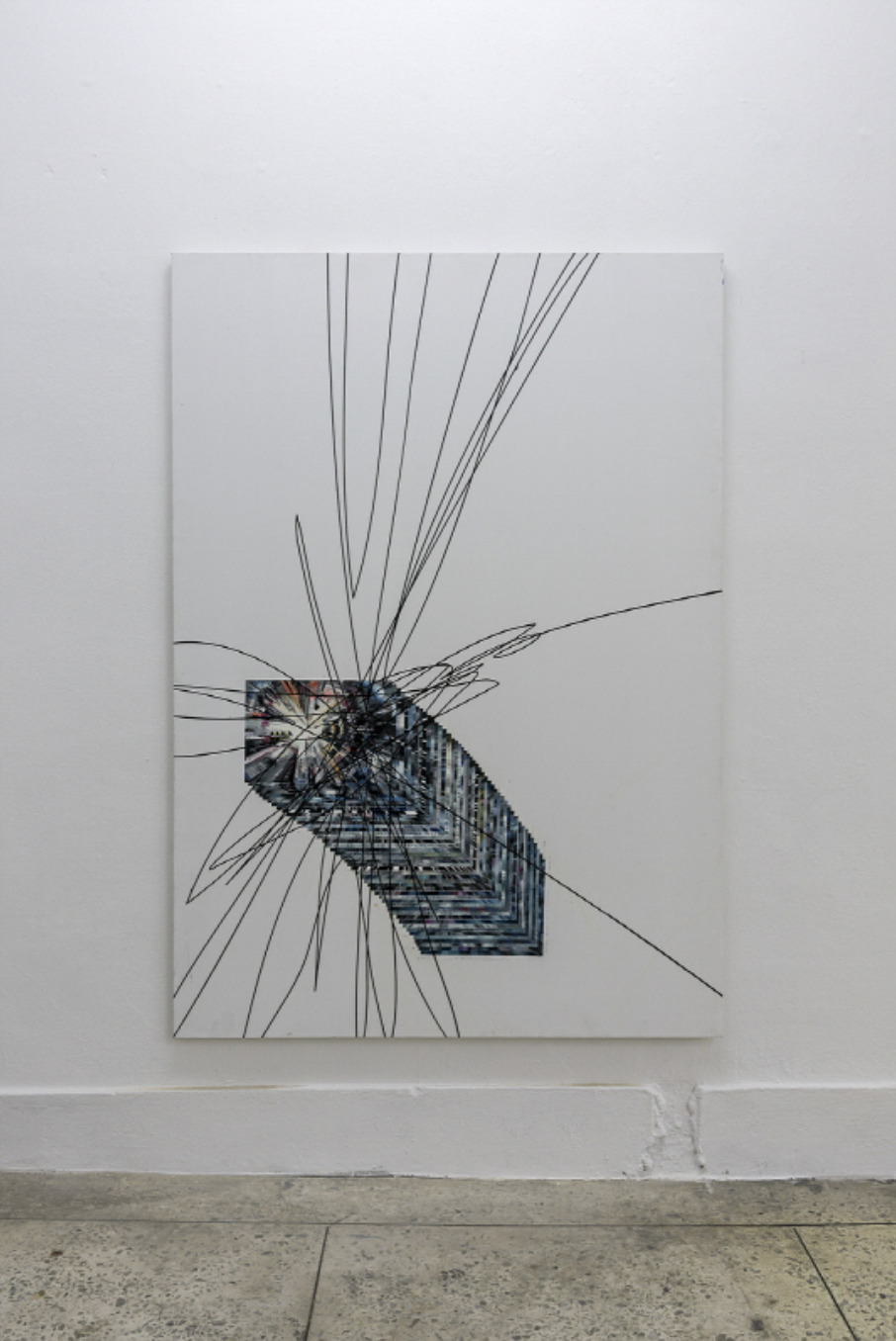

작가는 타데우스 로팍(런던, 2024), 두산아트센터(서울, 2023), P21(서울, 2019,

2022), 뮤지엄헤드(서울, 2021), 금호미술관(서울, 2018), 프로젝트스페이스 사루비아다방(서울, 2016)에서 개인전을 선보였다.

그룹전 (요약)

이외에도 웨스(서울, 2023), 페이스갤러리(서울,

2022), 남서울미술관(서울, 2021), 을지아트센터(서울, 2021), 수림아트센터(2020),

경기도미술관(안산, 2020), 레인보우큐브(서울, 2020), 플랫폼 엘(서울, 2019), 보안1942(서울,

2019), 국립현대미술관(과천, 2019), 하이트컬렉션(서울, 2018), 주홍콩한국문화원(홍콩, 2018), 아카이브 봄(서울,

2017) 등 국내외 유수의 기관에서 개최된 단체전에 참여한 바 있다.

수상 (선정)

작가는 제13회 두산연강예술상

수상자로 선정된 바 있다. 이외에도 서울시립미술관 난지미술창작스튜디오(서울, 2022), 신도 작가지원 프로그램(서울, 2020), 국립현대미술관 고양 레지던시(고양, 2020) 등 작가 레지던시 프로그램에 참여하였다.

작품소장 (선정)

정희민의 작품은 현재 국립현대미술관 미술은행, 서울시립미술관 금호미술관 등 유수의 기관에 소장되어 있다.