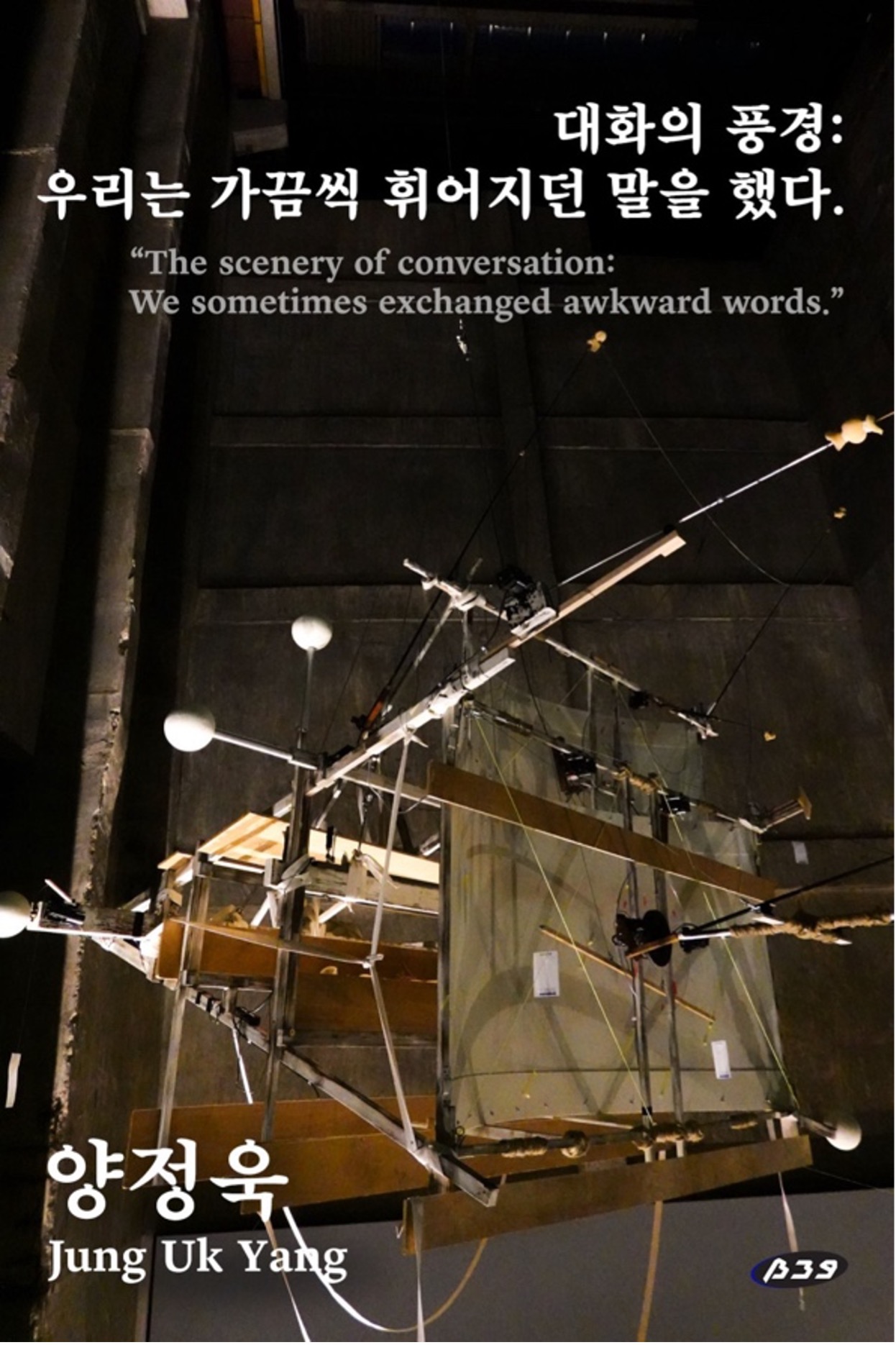

움직이는 삶의 리듬

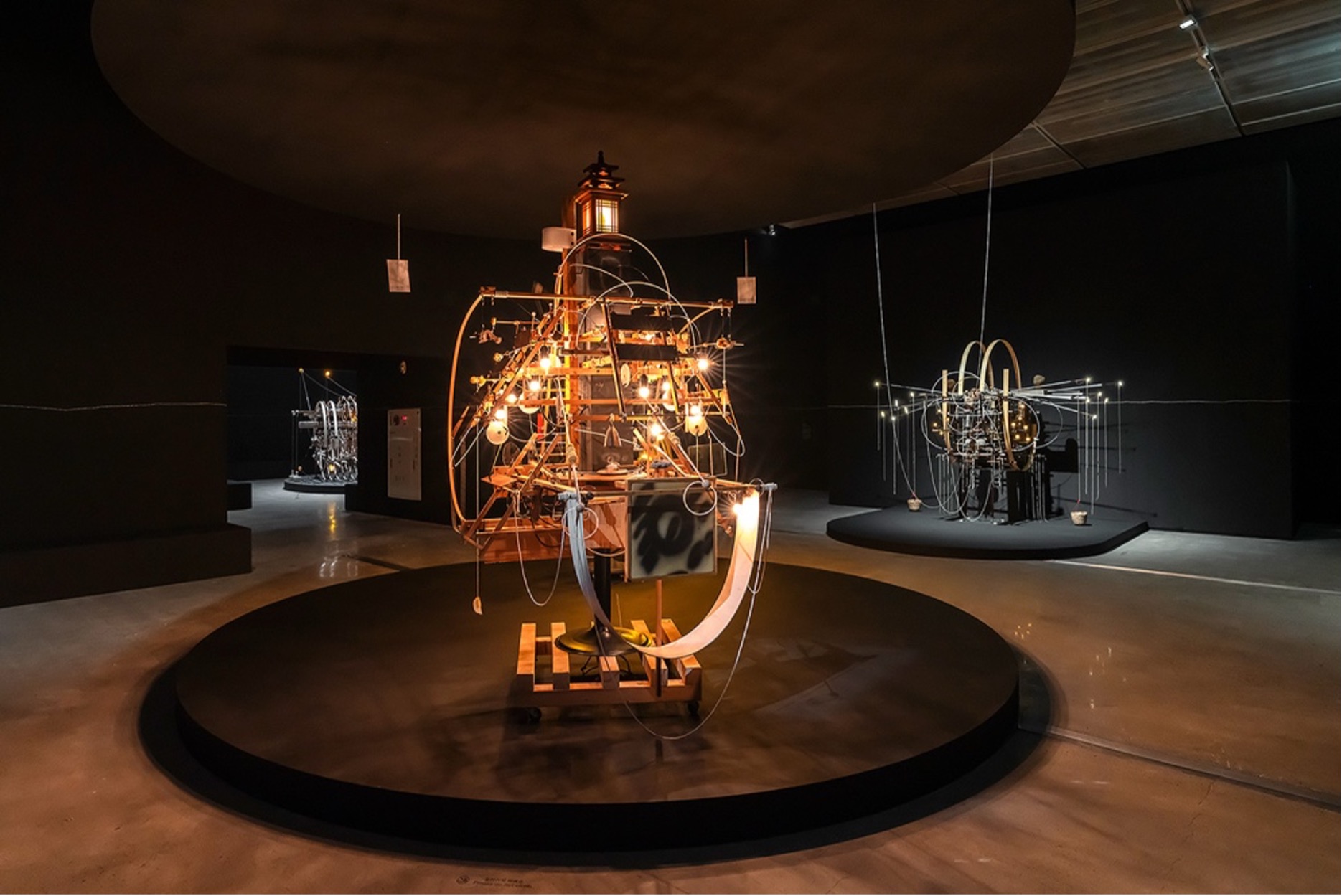

평범한 일상을 세심하게 주시하여 펼쳐내는 양정욱의 이야기는 늘 사람을 중심으로 전개된다.

어떤 사람에 대한 관찰과 상상이 기반이 되거나, 사람과 사람이 마주치며 빚어지는 상황에

대한 묘사가 이루어지는 식인데, 최근에는 더욱 한 사람, 한

사람의 특성과 허구의 개인사에 초점을 맞춘 연작 〈서서 일하는 사람들〉(2015-2016), 〈어느

가게를 위한 간판〉(2017- ), 〈매번 잠들지 않고 배달되는 것들〉(2018- ) 을 선보이고 있다. 그러면서 기존 작업이 일종의 상황극이었다면

근래의 연작은 단막극과 같은 구성을 하고 있다.

이 세 편의 연작에 대하여 작가는 “직업에서 시작되는 리듬을 3가지 방식으로

풀어보았다”라고 말한다. 고단한 하루를 보낸 사람, 소박하지만

절실한 꿈을 좇는 사람, 안타깝지만 흔하디흔한 불운을 안고 있는 사람 등 열심히 일하며 부지런히 몸을

움직이고, 그러면서도 하릴없이 운명에 떠밀리고 세상과 엇박자를 놓는 사람들로 주변에서 어렵지 않게 볼

수 있는 인간상이다. 쉽게 ‘소시민’이라고 뭉뚱그려지는 이들에게 양정욱은 저마다 구구절절한 사연을 덧붙여

구체적인 삶을 부여한다. 이 사람이 이전에는 어떤 직업을 가지고 있었는지, 어쩌다 꿈꾸던 인생의 궤도에서 벗어나 버렸는지, 왜 지금은 이런

움직임과 패턴을 지니고 삐걱거리며 일상을 영위하는지에 대한 스토리를 만들어주는 것인데, 그리하여 이들

삶의 리듬은 생득적(生得的)인 것이 아니라 살아가면서 몸에

밴 체득적(體得的) 감각이라는 설득력을 얻는다. 직업적 습관을 통하여 삶을 대하는 ‘태도’를 고찰하는 그의 작업은 동시에 삶의 ‘메커니즘’을 탐색하는데, 여기에는 결국 삶의 불안정성 (precariouseness)이 보편적인

원칙으로 적용된다. 그러나 그 불안정성은 아주 개별적이고 특수한 방식으로 경험된다. 거스를 수 없는 시간의 흐름, 기술의 발전, 불의의 사고, 혹은 누군가의 요청에 의하여 살짝 어긋나버린 일들은

오늘의 일상을 과거의 일상과 다른 것으로 만들어 버리며, 삶을 이동시키고 변형시킨다. 큰 맥락에서는 대동소이한 삶의 한 양태(mode) 일지언정 개인에게는

연금술과도 같은 성질 변화이다. 이와 같이 양정욱이 지어내는 ‘그래도 일상은 이어진다’는 이야기를 마주할

때, 감상자는 작품에 적극적으로 감정이입하며 개인마다 다를 수밖에 없는 경험의 영역에서 상상의 진폭을

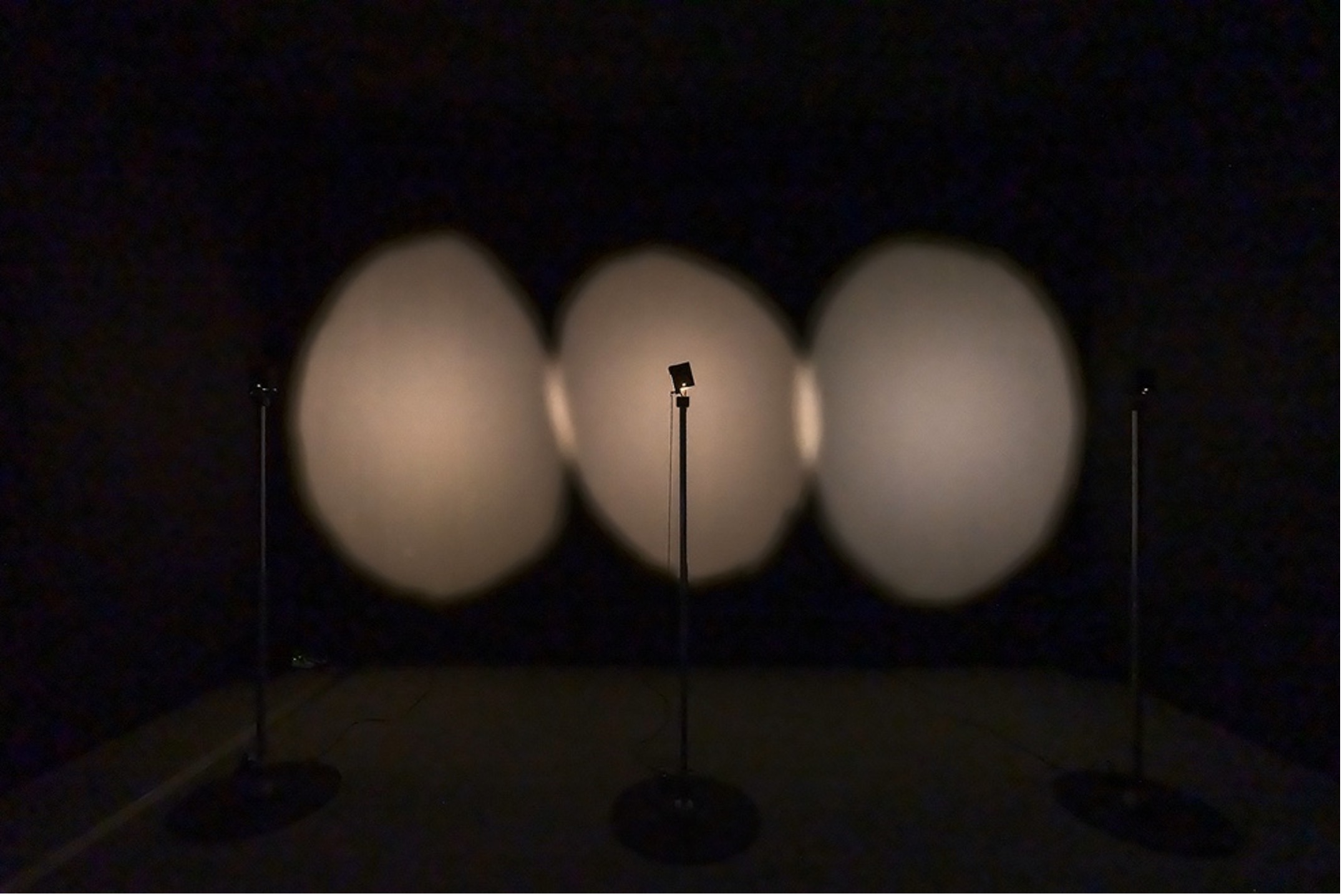

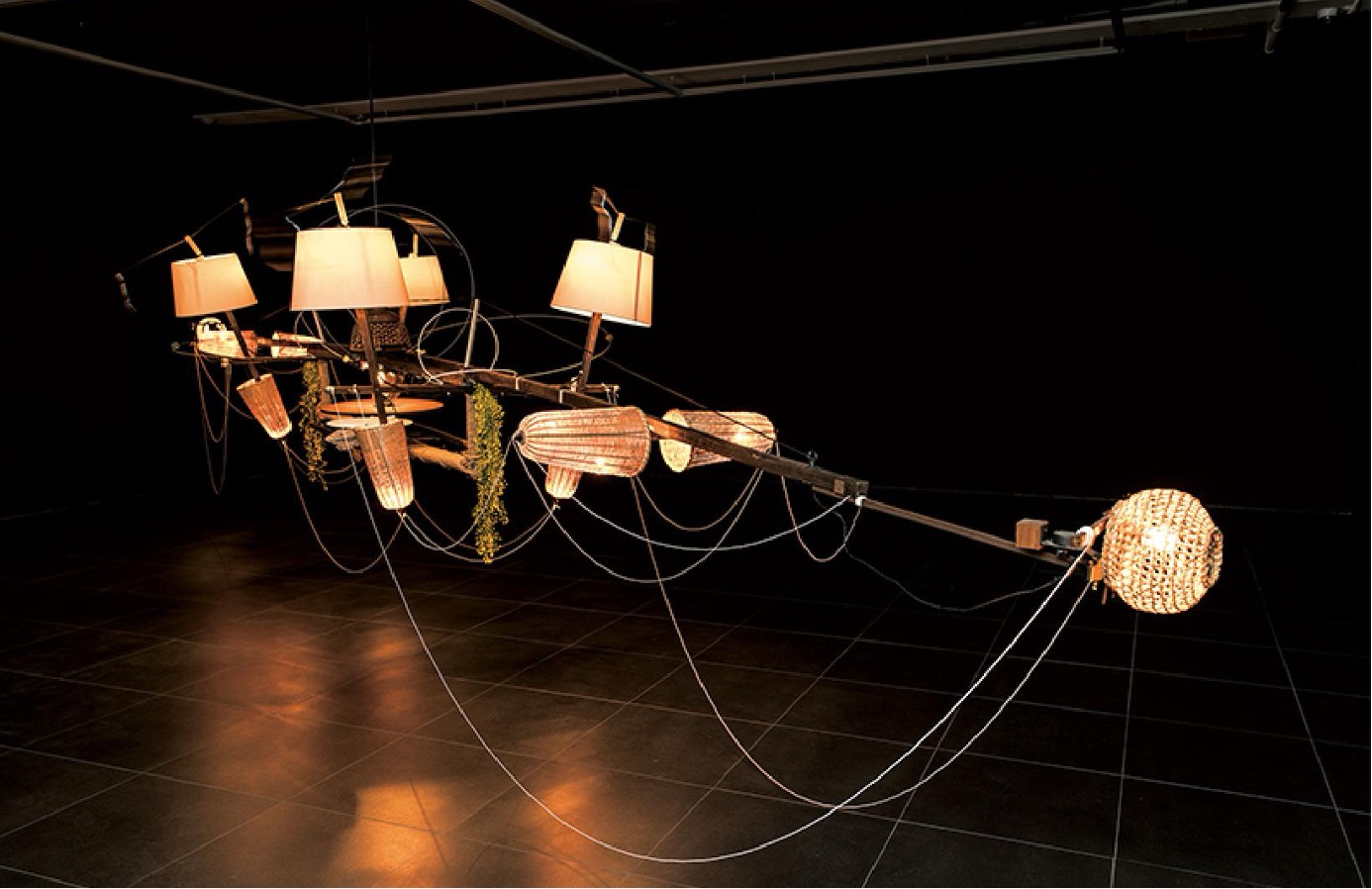

형성한다. 가령, 양정욱의 〈어느 가게를 위한 간판 No.11〉(2017)에서 삐죽 튀어나온 나무 막대기를 보면서 ‘저것은

희망을 쓰다듬는 정성 어린 손길이다’라고 감상자가 믿어버리는 것은 작가의 설정에 의한 것이기도 하지만, 누구나

그런 간절한 마음을 조금이라도 이해하고 있기 때문이다.

닮음의 구조

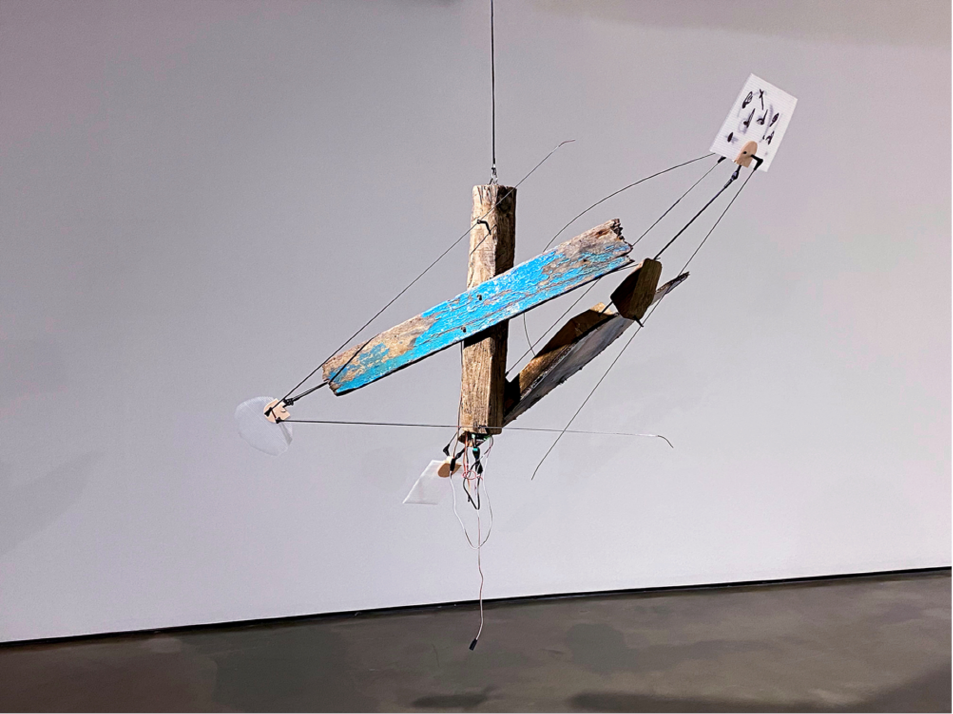

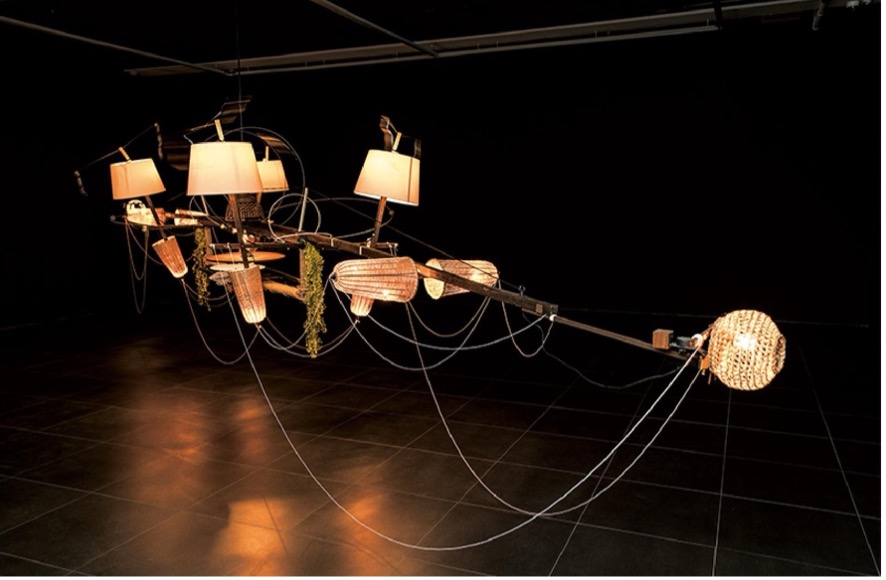

얼기설기 늘어진 실, 때가 탄 나무 막대기, 심지어

청테이프와 같은 재료를 사용하여 양정욱이 만들어낸 형태는 사실 실제 사람이나 사물의 외형과 시각적으로 일치하지는 않는다. 마치 어린아이가 돌멩이 몇 개를 가져다 놓고 진지하게 소꿉놀이에 몰입하는 것처럼 임의적이고 자의적이다. 그런데도 우리는, 순진하게도, 양정욱의

설치를 보며 그가 펼치는 이야기를 곧이곧대로 수긍해버린다. “어머, 그래, 맞다. 저 서 있는 모습이 꼭 쟁반에 음식 서빙하는 것 같지 않니?”, “여기 사슴이 있네. 봐봐, 저기 곰도 있어.” 이렇게 양정욱이 쳐놓은 주술에 꼼짝없이 걸려드는

것은 감상자가 ‘닮음’을 조형적 유사성의 정밀도로 파악하기보다 암시적 의미로서 직관적으로 수용하는 것이 더 큰 까닭이다. 벤야민(Walter BENJAMIN) 이라면 ‘비감각적 유사성(nonsensous similarity)’이라 불렀을 상응 관계로, 양정욱은

조형 언어와 문학 언어를 상호보완적으로 구사하며 그 속에서 이야기를 전달하고 정서적인 감응을 구한다.

양정욱의 작업에서 문학 언어는 주로 설치 작품에 덧붙여진 문장형의 제목이나 짧은 글로 제시된다. 특히 〈서서 일하는 사람들〉과 〈어느 가게를 위한 간판〉은 시리즈마다 하나의 큰 주제를 공통으로 가져가되 매번

주인공 바뀌는 앤솔로지 드라마(anthology series)로, 작품

사이에 연속성은 없으나 하나의 에피소드가 각 작품 내에서 완결되게끔 이루어져 있다. 이를 가능하게 하는

것은 작품마다 주어진 개별 글이다. 겉모습만 보면 ‘이게 뭐지?’하고

고개를 갸웃거리다가도, 글을 읽다 보면 저절로 고개를 주억거리며 의심을 거두게 되는 것이다. 여기에서 글과 설치, 이야기의 삼각 구도를 연결하며 물질과 비물질

사이의 간극을 메우는 것은 감상자의 상상력이자 ‘닮음’에 대한 인정이다. 하지만 이 ‘닮음’은 외형에

대한 일치성을 의미하는 것이 아니라, 조형 언어와 문자 언어의 종합으로서 이야기가 실제 삶과 얼마나

닮아있는지에 대한 부분이다.