창문을

통해 하늘을 보는 경험으로부터 이야기를 시작해 보자. 깨끗하게 닦인 유리창은 격자무늬의 창틀에 맞게

자기 공간을 차지하고 있다. 그곳 공간은 막힌 틀의 규격대로 유한하면서도 자신의 투명성으로 하여금, 하늘의 무한한 시공간을 이쪽 실내로 들여오는 중이다. 창을 투과해

눈앞으로 현현되어 보이는 대기의 이동은 산란 중인 빛의 파장으로 창의 조도를 조절해가며 복제되고 있다. 창틀

너머로 넘실대는 하늘은 액자 안의 그림처럼 정박해 일순간 응고된 광경으로서 시야에 들어온다. 창의 두께는

보이는 풍경의 두께를, 창의 크기는 보는 화각을 대신한다.

그럼

이제 보는 것과 보이는 대상 사이에 들어온 창문을 얇은 막, 레이어로 칭하고 그

레이어를 여러 개 만들어 겹치거나 한끝 부분을 접어서 말아 올리는 일에 대해서도 생각해 보자. 반쯤

불투명한 이중창을 아까의 창 위에 덧댄다거나 창문을 약간만 열어 안팎의 공기를 순환시키듯 해서 말이다. 일약

정지된듯 했던 시간의 환영과 공간감에 미세한 균열이 가해질 것이다. 매끄럽고 평탄했던 유리 단면에 다가가

부딪혔던 시선의 방향이 빈 허공에 닿아 절벽처럼 추락하는 파열은 한동안 보지 않은 이종의 세계를 기시감으로 환기시킨다. 가늠할 수 없는 깊이, 무한의 공기 입자가 응축돼 유리창의 매끄러운

촉감으로 결집됐었던 하늘이 살짝 열린 창문의 틈으로 탈주하듯 이내 눈에서 멀어져 간다. 반면 실재의

표피 감각을 대신하는 찬바람이 피부로 다가와 관조자의 몽환적 의식을 일깨울 수 있다.

“이미지는

닻을 내릴 탄탄한 정박지를 지니고 있지 못하며, 단지 우리가 마음속에서 상상으로 만들어내는 것이라고

말할 수 있을 것이다. 자신의 눈앞에서 변형이 일어나는 것을 즐기기 때문에, 적극적인 관객은 미술가가 주는 암시에 반응을 보인다.”

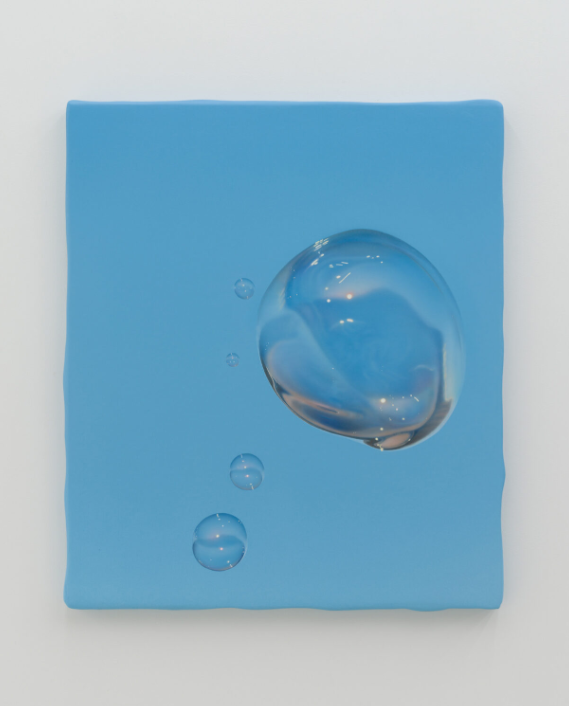

유망

작가를 발굴 및 지원하는 파이프 갤러리가 기획한 두 번째 전시이자, 회화 작가로서 다년간 매체의 재현성과

물질성을 탐구해온 홍성준의 개인전 《Flowing Layers》에서 나는 눈앞의 현시로 등장했다가 다시

우주 차원으로 멀리 달아나버리는 풍경의 이동에 대해 생각한다. 작가가 자신의 회화에 자주 그려 넣은

구름, 하늘의 모습이나 파도, 바다의 시각성에 대해서도 빼놓을

수 없다. 작가의 작업에서 이들은 모더니즘 회화가 오랫동안 다루어온 주제 중 하나인 그리드(grid)안에 갇힌 풍경으로, 투사를 유도하는 일종의 도식이자 상징성을 띤 이미지로 등장한다. 이들

이미지는 묘사의 구체적 지시 대상이며 풍경의 거리감을 극대화한 대상이기도 하고, 작가가 추상적으로 처리하는

일종의 색면화 같은 부분이자 인공물인 캔버스 천 도상에 대비되는 자연물이기도 하다.

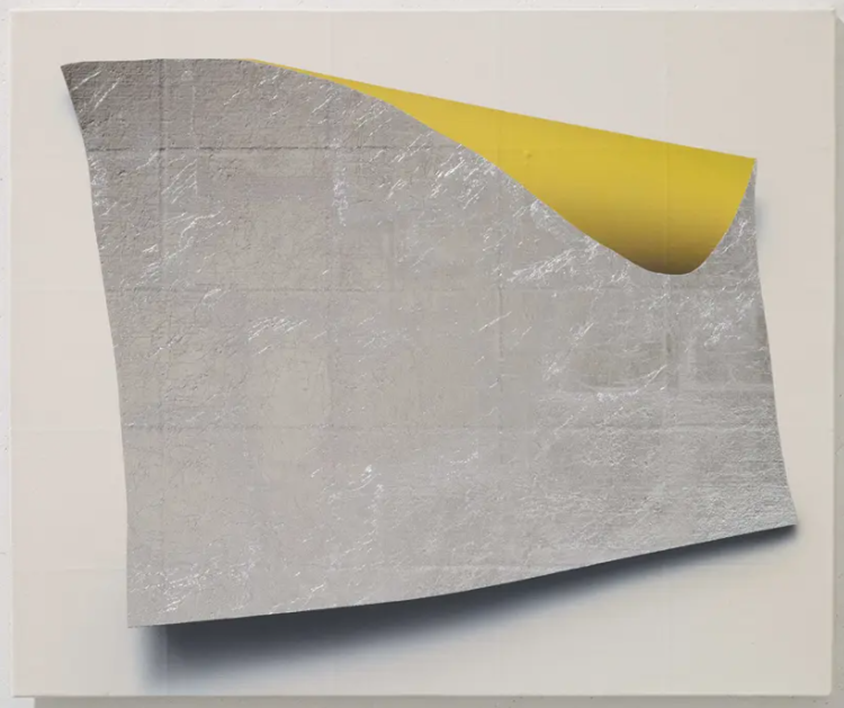

그리드가 일체의

내러티브와 미메시스를 부정하고 예술 자체의 목적성과 자율성을 위시해온 것처럼, 홍성준 작가 또한 ‘Study Layers’로 이름 붙인 자신의 연작 그림에 그리드를 연출하고 “그림은

그림 자체로 보라”는 평소의 신념을 반복했는데, 그와 동시에

그리드를 해체하는 장치가 된 것이 바로 이 자연의 풍경이다. 작가는 화면 내부에 기하학적 사각 구조를

만들었고, 여러 개로 겹쳐진 그들이 사실은 사각형으로 잘린 캔버스 천 조각임이 밝혀지면서 그림의 주제는

리얼리티와 일상의 형이학적 세계로 건너온다. 밑면에 그림자를 드리우며 겹쳐진 얇은 천 조각의 최상단에는

하늘이나 바다와 같은 풍경이 올 오버 페인팅(all

over painting)으로 재현되어 화면을 멀리 후퇴시키고 앞의 논리를 다시금 뒤집는다. 창을

통해 하늘을 보다가 문득, 창문을 열어 앞서 풍경의 시각성에 균열을 가하듯이 홍성준은 캔버스에 사각의

도형을 채워 넣고 그 모서리 끝을 말아 굽히는 등으로 그것의 입체감과 즉물감을 재현한다. 정밀하고 과학적인

실증, 합리적 논평으로부터 매체를 해방시키고 어느 쪽의 이즘(ism)도

거부하는 자율성이 평면 위 지층처럼 축적된 레이어 사이사이로 암시되고 있다.

홍성준은

직접 안료를 칠해 모노크롬의 색면화처럼 구사한 캔버스 천 조각을 자신의 회화를 이루는 포스트 미디엄의 지지체로 활용한다. 그의 작업실에는 이들 지지체가 색종이 여러 장을 모아놓은 두꺼운 책처럼 부피감을 갖고 쌓여있다. 추상을 구상으로 재현하고 대상을 혼성시켰다는 점에서 작가의 작업 과정은 의미를 전복시키고 단일한 판단을 회피하는

양가적 경향을 일관되게 유지하는 것이다. 안료의 얼룩과 붓놀림의 흔적을 의도한 붓질, 표면의 균일함을 의식한 에어브러시 도포를 작업에 번갈아 행하는 것도 그렇다.

캔버스 위에 안료를 두텁게 칠하고 말리는 과정을 여러 번 반복함으로써 퇴적된 지층은 색면에 촉각성과 부피를 만든다.

캔버스 위에 한지를 붙이고 두 종이가 수직·수평으로 접지되는 부위에

나타나는 접선을 활용해 만든 그리드 효과 역시 같은 선상이다. 홍성준은 몬드리안(Mondriaan), 말레비치(Malevich)와 같은 구성주의 화파가 추구했던 그리드의

어휘를 전유하되, 매체 평면성을 강조하기 위한 그리드가 아니라 캔버스 위에 실제로 배접된 한지 부위가

내는 미세한 돌출 지면을 활용한 그리드를 보여준다. 이런 그리드는 서구 모더니즘 회화가 내포했던 형이상과

종교적 세계로의 추동보다는 매체의 물성과 회화의 환영, 실재와 허구를 번갈아 쌓아 올림으로서 작품의

의미 층위를 두텁게 하는 전략적 일환으로 보인다. 중층의 레이어로 결집된 작품의 개념 서사가 이항 대립의

요소를 상호 연결하고 혼성 지으며 배경과 중심을 서로 교차 편집하고 번갈아, 동시대 미술의 어휘 쓰기에

동참하고 있는 것이다.

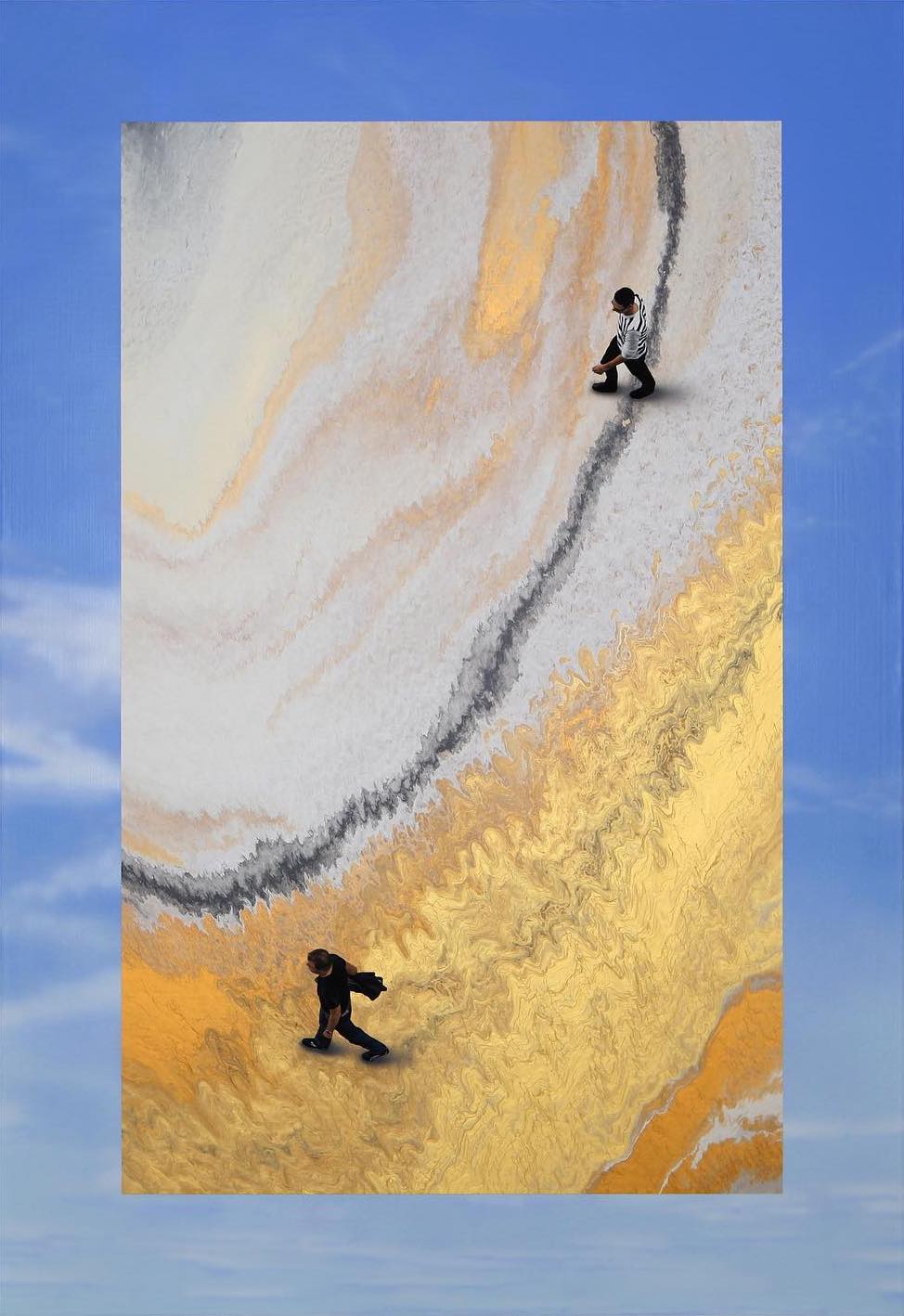

그리드가

디지털 픽셀 단위에 대응하며 동시대 시각과 물질문화를 표상하는 사실은 홍성준 작가의 ‘IMG

Drive’ 연작에서 특히 부각되고 있다. 홍성준은 이에 대해 “회화가 지니게 되는 (시각) 데이터로서의

이미지”를 모색한 작업이라고 작가 노트에 쓴 바 있다. 그가

일상에서 스마트폰이나 디지털카메라로 찍은 풍경 및 회화 사진은 다량의 파일 더미로 드라이브에 모아지고 PC 모니터

스크린 위에 띄워진 이후 픽셀로 등분된 캔버스를 채우는 재현의 대상으로 선택된다. 디지털과 상호 호혜의

관계를 유지하며 변형되고 재편집되는 포스트 프로덕션의 문법을 공통으로 경유하는 것은 우리가 보는 것을 기념비로 만드는 매개이자, 오랫동안 창문으로 비유해온 프레임, 즉 사각형이다.

이는 스크린의 틀, 캔버스의 외곽,

평면 회화의 그리드, 픽셀 아트의 한 부분으로 시작해 주변으로 반복 확장되며 -홍성준 작가가 그랬듯이- 그 안에 관음의 시선을 투과한 풍경을 기록하거나, 단색으로 가로막아 투명성을 해쳐버리거나, 질료를 거듭 채워 촉각적

특질을 더하는 식으로 자신을 변주해왔다. 홍성준은 이에 더해 도형을 구부려 왜곡하거나 모서리각을 흐리며

이들 변주율에 제곱의 아이디어를 더한다. 이는 미술이 한때 위기로 자각한 회화의 생존율에 관계하며 뉴미디어의

무시간성에 동시적으로 호흡하고, 새로운 변이 지지체로 시각 예술의 위치를 공고히 하려는 작가적 태도와

수행의 방법론으로 발전하고 있다.

플라스틱

미감의 기계적 회화나 정주해있는 작가의 수행론이 아니듯이, 홍성준의 회화는 “자신을 있는 그대로 보라”는 정언 명령에 단일한 감식 방안을 유도할

수 없을 것이다. 역설과 모순, 혼종의 시각 언어가 더해진

그리드와 레이어는 그만큼 현재 진행 중으로 확장되고 화면 밖을 향해서 돌출되고 있기 때문이다. 안료를

칠하고 벗겨내고, 쌓고 만지며 깎아내리는 조각적 수행으로 번진 시도,

그리고 디자인, 도자, 뮤지컬 공연 등 타 장르와

협업을 통한 매체 및 영역의 교차와 같은 작가의 활동 방향성도 때문에 자연스럽다. 이런 미술을 즐기고

미술가가 주는 암시에 적극적으로 참여할지는 물론, 관람객의 의지와 자율성의 여하에 달려있는 일이다. 창문을 통해 하늘을 보던 경험으로부터 시작된 이미지의 이야기를 계속해서 더 확장해 나갈지 결정하는 것 말이다.