이러한

빈칸(혹은 여백, 또는 유령과 같은 형식)으로 존재하는 대상으로부터 촉발한 감각적 가능성은 다음의 작업에서도 이어진다.

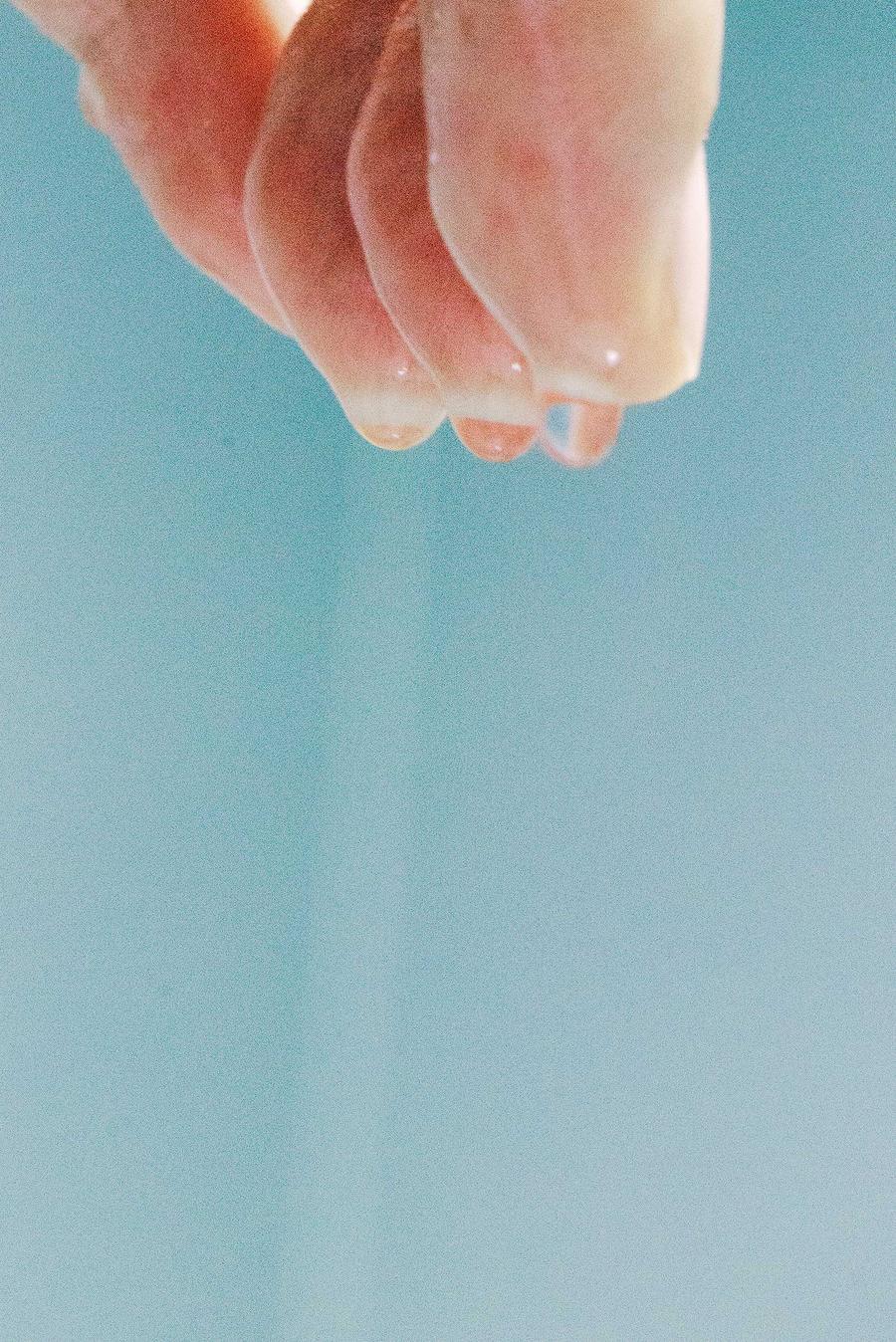

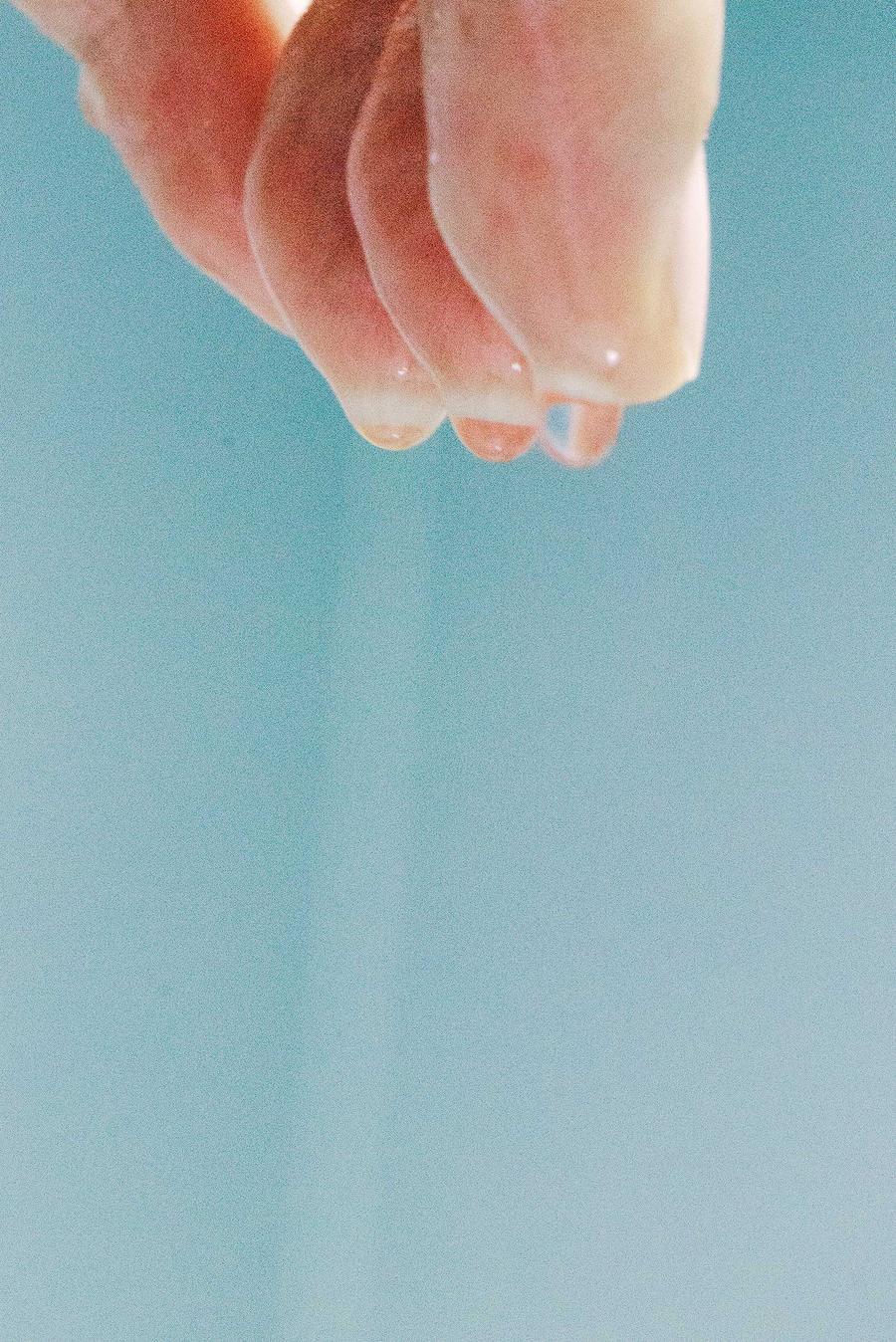

〈Cusp〉(2021-)에서 김유자는 자동 필름

카메라와 유통기한이 지난 필름으로 촬영을 진행한다. 그리고 그저 목적 없이 가벼운 마음에서 시작한 이

촬영은 우연한 결과물을 낳는다. 수명이 다해 기능이 떨어진 필름은 대상을 선명하게 기록할 수 없게 만들었고, 작가가 촬영한 대상은 지워진 상태로 현상되어 존재하지 않게 된 것이다. 기록

불가능한 사진을 마주한다는 것은 목격했음에도 언어로 담아낼 길 없는, 시각성 너머 보지 못함으로 촉발된

감각의 가능성을 확인하는 일이라고 말할 수 있겠다.

이는 기록 매체인 사진의 오작동에서 비롯되어 물질로

존재하던 것들의 마찰과 충돌에서 발생한 어긋난 시공간의 주름을 펴내어 담아낸 것과 같다. 그때 본 것을

현재, 그러니까 인화된 사진에서 찾을 수 없다는 것은 몸에 익은 감각을 의심하게 만든다. 그의 사진 이미지는 더 이상 현상이 천명하던 사실을 담보하지 않는다. 거짓

없는 외양의 이미지가 담보하는 신뢰성을 바탕으로 오늘날의 사고에 중추가 된 시각성은 끊임없이 현재를 갱신하지만,

오히려 그의 사진은 과거 회상이 담당했던 기억을 환기함으로 조금 다른 방식으로 현재를 생동하게 하는 것이다.

한편

이렇듯 끊임없이 새롭게 출몰하는 잔영과 같은 감각은 사진 이미지를 둘러싼 물리적 조건의 변주에서 보다 강화된다.

이를테면, 작가는 때때로 이미지를 투명하고 명징하게 뒷받침하는 일반적인 인화지가 아닌 거친

한지와 같은 종이에 사진을 인화함으로 해상도를 떨어뜨리는 낮추고 오히려 대상에 내재한 감각적 측면을 극대화한다.

이러한 지류의 선택은 마치 재료 고유의 물질성이 곧 조형의 논리이자 언어로 이어지듯, 낱장의

이미지가 선사하는 감흥의 밀도를 배가시킨다.

여기에 더해 그는 사진의 스케일과 그것을 담고 있는 프레임의

변주—프레임이 있거나 혹은 없는, 그리고 때로는 사진의 이미지와

반응하는 프레임 색의 선택 등—, 높낮이나 간격을 달리하는 배열의 구성, 심지어 전시 공간의 물리적 조건에 반응하는 디스플레이 형식을 택함으로 감각의 층위는 더욱 분열, 확장한다. 이런 면에서 김유자의 작업은 하나의 오브젝트화된 대상에

얽매이지 않고, 구성적이다. 관객은 이렇게 조각난 감각의

편린들을 이어 붙이는 과정에서 대상의 본질에 다가설 수 있다. 이는 마치 환유(metonymy)의 원리와도 닮아 있는데 연상과 인접, 이월의 과정에서

대상에 다가설 수 있는 감각적 경로는 더욱 다양해지고, 시각과 언어적 규정이 성취할 수 있는 의미의

한계 이상으로 대상에 대한 선명함을 선사하게 된다.

이미지가

제공하는 사실적인 정보를 언어의 안, 그리고 언어로 붙잡을 수 없는 영역을 언어의 바깥, 즉 감각이라 한다면, 김유자의 사진은 언어의 안과 밖을 거닐며 매우

다성적인 차원에서 대상에게 다가설 수 있는 경로를 제공한다. 작품은 대개 글과 함께 그 의미에 정박한다. 하지만, 김유자의 작업에서 이미지와 언어의 관계는 비교적 느슨하다. 그렇기에 언어라는 명시적인 체계로 속박한 기호로서의 세계 안을 거니는 동시에 밖으로 향하는 그의

시선에서 그가 사진으로 포착한 이미지는 다층적인 잔상을 획득하게 된다.

카르티에 브레송이 자신의 저서에서 사람, 장소, 사건을 빛과 어둠의 우아한 형태를 통해 가장 잘 이해할 수 있다고 한 것처럼,

김유자의 사진들은 추가 설명 없이 현상의 진실에 다가서게 한다. 그가 포착한 장면은 서사를

기다리는 문장이며, 문장을 구성하는 중심에선 단어이다. 작가는

이를 위해 대상에 섬세하게 귀를 기울이고, 오래도록 응시한다. 가만히

멈춰 섰던 단어가 마치 살아 숨 쉬는 문장으로, 그리고 서사로 그의 주변을 밝히는 그 순간까지 말이다. 이렇듯 김유자는 자기 자신과 그를 둘러싼 삶의 관계들을 깊이 바라보고, 특정

상황이나 환경, 대상을 대하며 느꼈던 고유의 감정과 정서에 귀 기울이며, 사진의 시선에 기대어 시각으로부터 멀어진 새로운 감각을 동원한 상상을 촉발하는 식이다.

다시

돌아와 생각해 보면, 사진의 이미지는 사실에 대한 기록이‘었’다. 사진이 무언가를 정확하게 가리키고 있다는 것은 환상에 지나지

않는다. 모든 시각 언어, 그리고 그것이 제시하는 이미지는

언어로 온전히 속박할 수 없다. 시각 언어는 기술된 언어(텍스트)의 바깥, 즉 감각의 영역을 수용하며, 이미지와 언어의 끊임없는 연동과 미끄러짐의 과정에서 의미의 지평을 확장하고 수렴한다. 빛에 의해 반사된 대상의 표면적 형상은 그에 대한 언어적 기술과 같이 사진에 선명하게 포착되리라 믿는다.

하지만, 김유자의 작업은 이러한 외양의 선명함을 의도된 모호함ambiguity 속에 위치시킨다. 그의 작업은 표층의 사실에 귀속되지

않고, 사진 매체로 포착한 이미지를 마치 문장 속의 한 단어처럼 문맥 아래 끊임없이 변화, 갱신, 확장하는 방식으로 제시한다.

작가는 말한다. 사진의 평면성에는 우리를 다른 감각에 집중하도록 유도하는 힘이 있다고. 한 장의 압축된 이미지를 통해 그가 만들어 낼 문장, 그리고 그다음의

서사가 궁금해지는 지점이다.

1 카메라의 휴대성이 발전할수록 사진을 찍는 행위는 과거의 의식에서 나 일상에서의 반사적인

행동이 되었다.

2 김유자, 〈Frankie〉

작가노트.

3 김유자, 〈입김〉 작가노트.