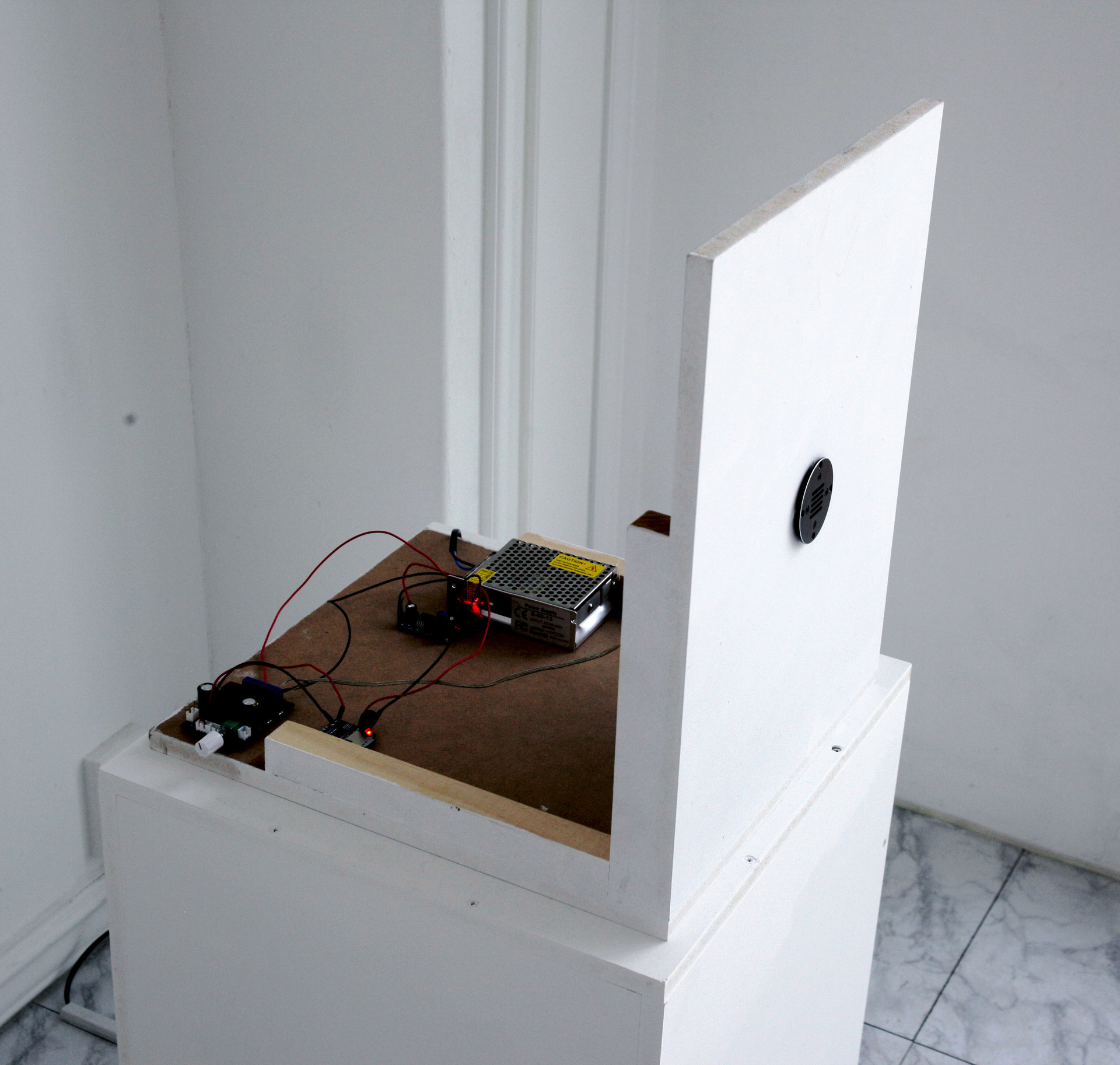

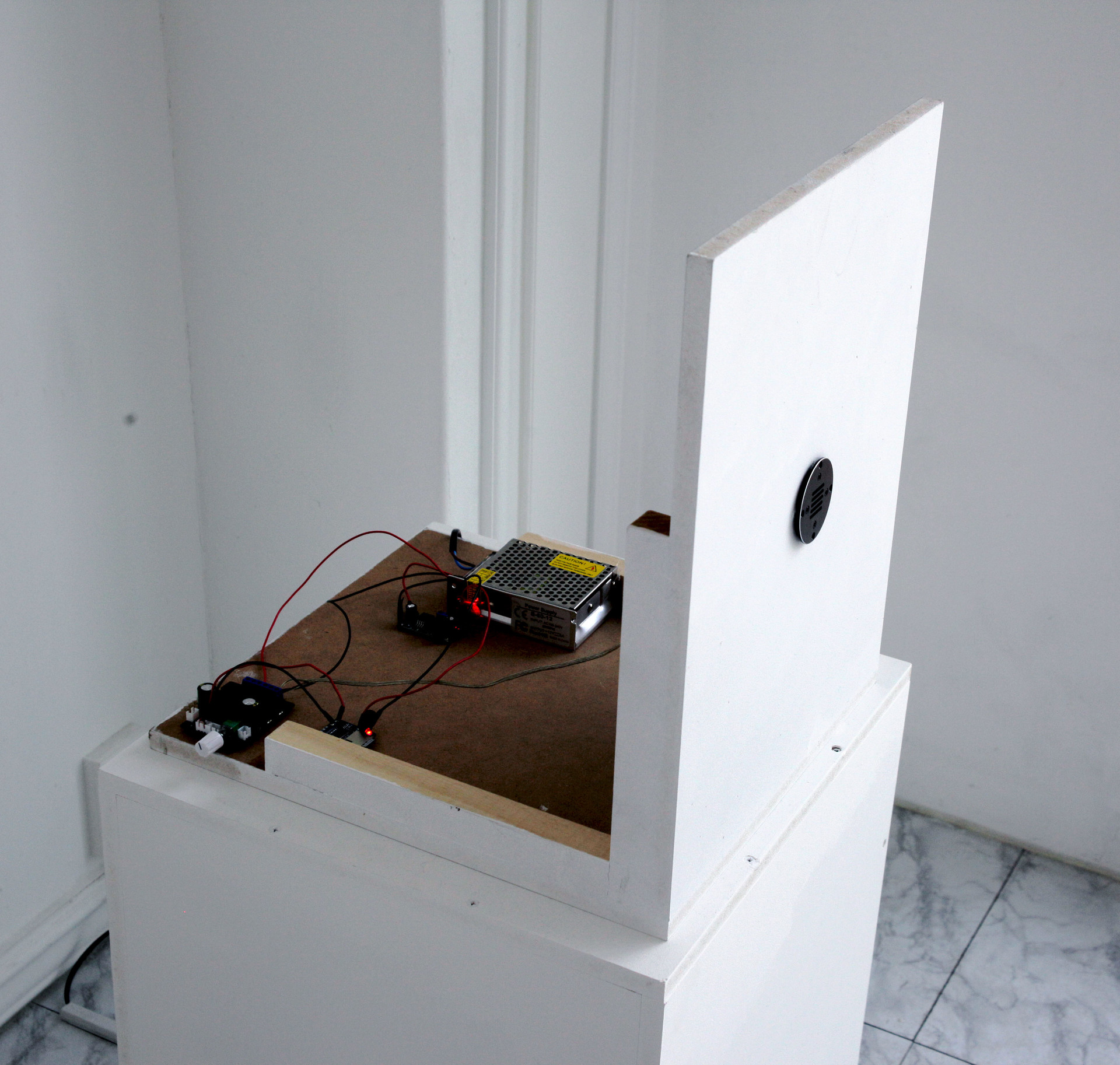

서민우의 작업은 소리를

단순한 청각 자극이 아닌, 공간과 신체, 사물 사이에서 발생하는

물질적 사건으로 인식하는 것에서 출발한다. 그는 소리가 매질을 통과하며 남기는 진동, 흔적, 충돌에 주목하며, ‘듣는

행위’가 특정 순간에 국한되지 않고 시간과 공간 속에서 지속적으로 생성되는 과정임을 탐구해 왔다. 이러한 관점은 첫번째 개인전 《EarTrain_Reverse》(RASA, 서울, 2021)에서 분명하게 드러나며, 소리를 통해 공간을 인식하고 상상하는 감각의 전환을 핵심 주제로 삼는다.

초기 ‘EarTrain’ 작업에서 서민우는 이동과 청취의 경험을 결합해, 소리가

공간을 구성하는 방식을 실험했다. 작품 〈열차 50-00,

50-08, 08-00〉(2021)은 특정 장소에서 채집된 소리를 강조하며 ‘청각 경관’을 조성하고, 〈여행객 E&C〉(2021)와 같은 작업에서는 일상적 소음과 미세한

소리의 질감을 통해 소리가 발생하는 사건 자체에 주목한다. 이 시기 작업은 소리를 서사나 감정의 매개로

사용하기보다, 구체적인 상황과 조건을 드러내는 지표로 다룬다는 점에서 특징적이다.

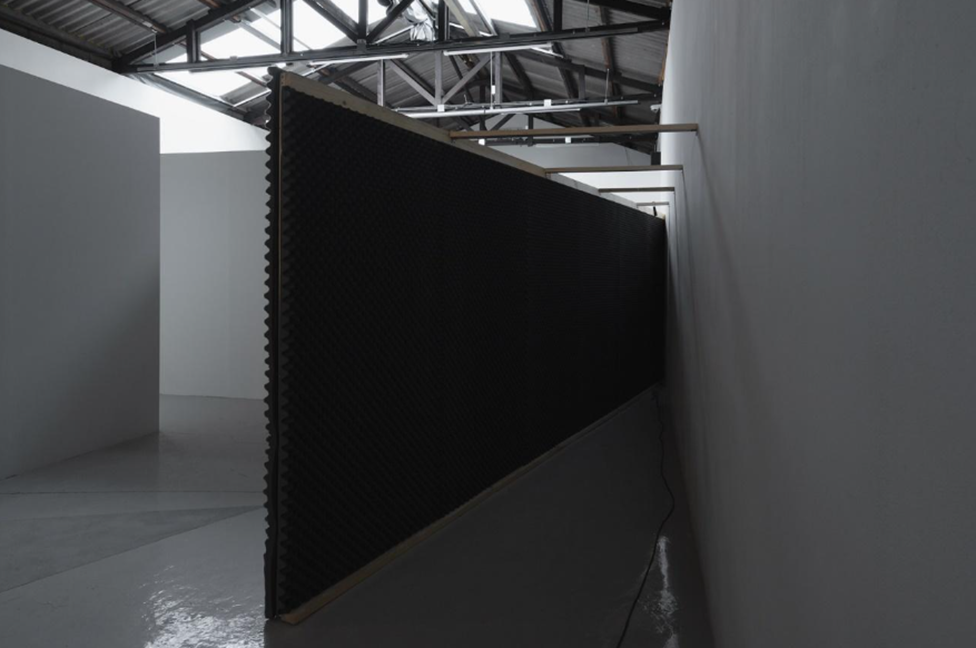

이후 개인전 《earcabinet》(문래예술공장, 서울, 2022)에서 작가는 ‘완벽한 청취’라는 개념 자체를 의심하며, 소리가 항상 손실과 왜곡을 동반한다는

사실을 전면에 드러낸다. 여기서 청취는 더 이상 명확한 전달의 문제가 아니라, 결핍과 불완전함을 감각하는 과정으로 전환된다. 작가는 소리를 ‘잘 들리는 대상’이 아니라, 결코

완전히 파악될 수 없는 현상으로 제시하며, 청취의 조건을 재구성한다.

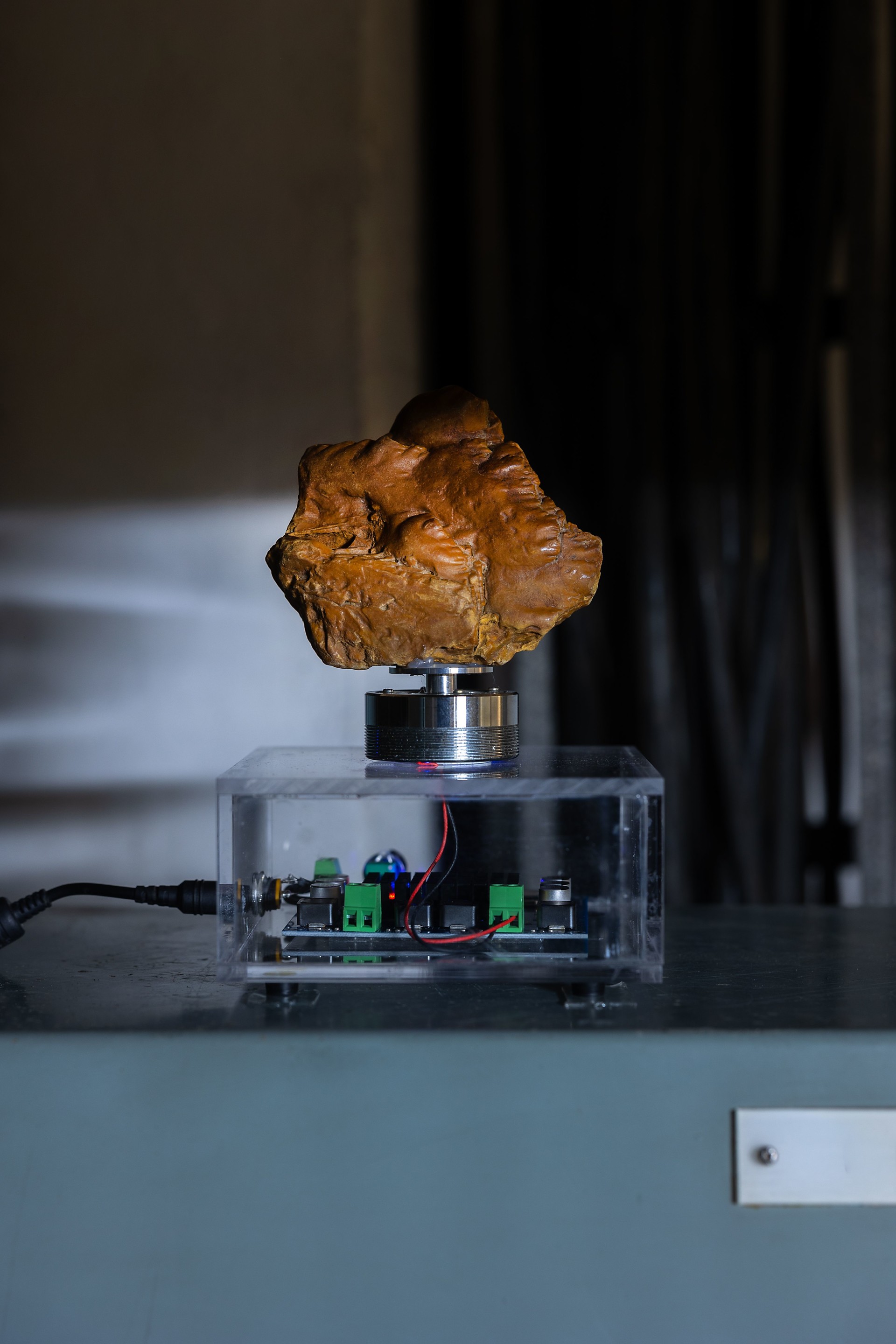

최근 전시 《허물과

궤적》(아케이드 서울, 서울, 2025)으로 이어지는 작업에서는 소리 이후에 남는 잔여와 흔적이 주요 개념으로 확장된다. 음반 〈허물과 궤적: 나선형 수평계〉(2025), 퍼포먼스 〈허물과 궤적: 궤적들〉(2025), 그리고 전시로 이어지는 구조는 소리를 하나의 결과물이 아니라, 발생하고

사라지며 흔적을 남기는 사건으로 다루는 태도를 분명히 한다. 이 과정에서 청취는 귀에 국한되지 않고, 신체 전체를 통해 경험되는 시간적·공간적 궤적으로 확장된다.