젊을

적 엄마의 사진을 보는 일은 누구에게나 생경한 느낌이 들게 한다. 다들 한번쯤은 그런 경험이 있을 것이다. 옛날 앨범을 넘기다가 마주한 엄마가 지금과는 다르게 젊고, 아름답고... 내가 모르는 꿈과 미래를 품고 있는 모습이 낯설어 보였던... 더불어

지금과는 다른 과거의 풍경이 더해져 더욱 낯설어 보이기 마련이다.

그런데, 단지 엄마의 과거 사진을 보는 것과 엄마의 싸이월드를 보는 것은 결코 동일한 경험일 수 없다. 관광지 앞에서 찍은 인증 사진이든, 여러 친구들과 어울려 찍은 사진이든, 앨범 속 사진이 순간의 기록으로서 사진의 역할에 충실하다면, SNS에

올라간 사진에는 그 이상의 의미가 있다. 직접 자신을 찍은 ‘셀카’, 혹은 셀카가 아닐지라도, 직접 자신이 선택하여 남들에게 보여주기를

택한 사진은 앨범 속의 사진과 같은 의미일 수 없다. 과거의 사진이 추억을 기록하기 위한 수단이었다면, 디지털 카메라로 찍고 인터넷에 올리는 사진은, 그 자체로 자신을

표현하는 수단이다. 그것은 타인에게 보여주는 ‘나’이고, 본인이 생각하는 본인의 모습이다.

엄마가

스스로 자신을 어떻게 생각했고, 어떻게 보여지기를 바랐는지가 드러나기 때문에 그 사진들을 보는 것은

더욱 이상한 감정을 불러일으킨다. 대부분의 딸은 엄마가 스스로를 드러내거나 보여주는 방식에 익숙하지

않다. 딸은 엄마를 사적인 공간 안에서 만나기 때문에, 공적으로

엄마가 자신을 어떻게 표현하는지, 사회적으로 자신이 어떻게 보이도록 하고자 하는지를 경험하기 어렵다. 게다가 내가 태어나기 이전, 혹은 내가 어릴 적의 엄마는 완전히

경험하지 못한 사람이기 때문에, 그것을 본다는 것은 내가 알던 사람이 아닌 다른 이를 보는 것 같은

아주 낯선 경험이다.

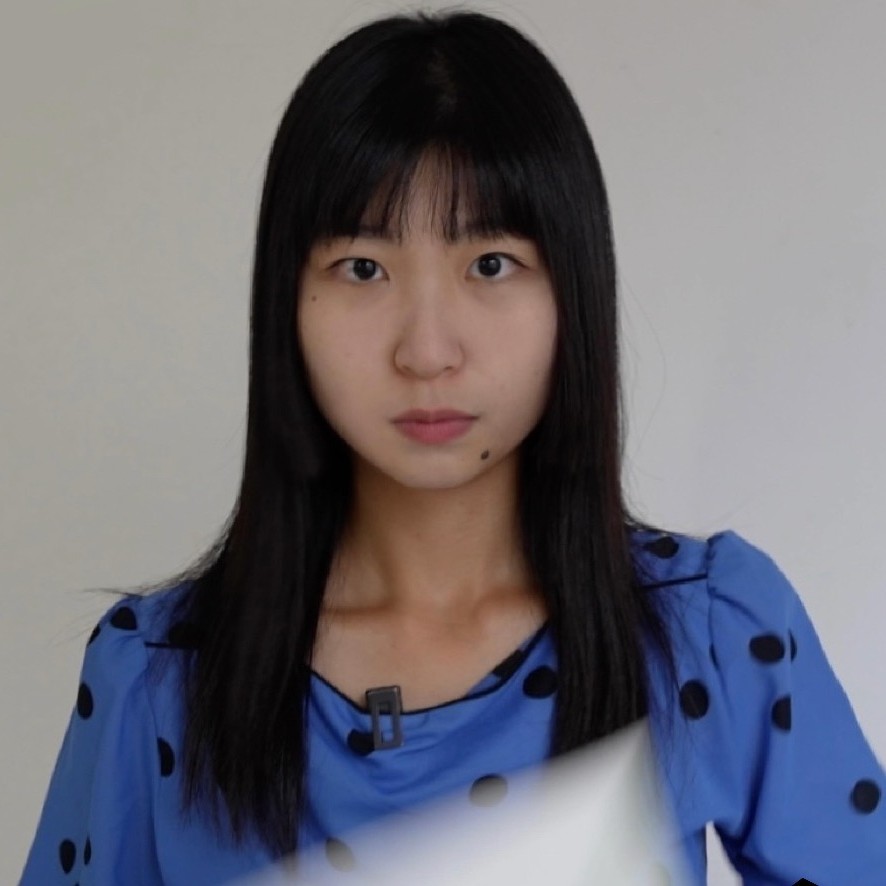

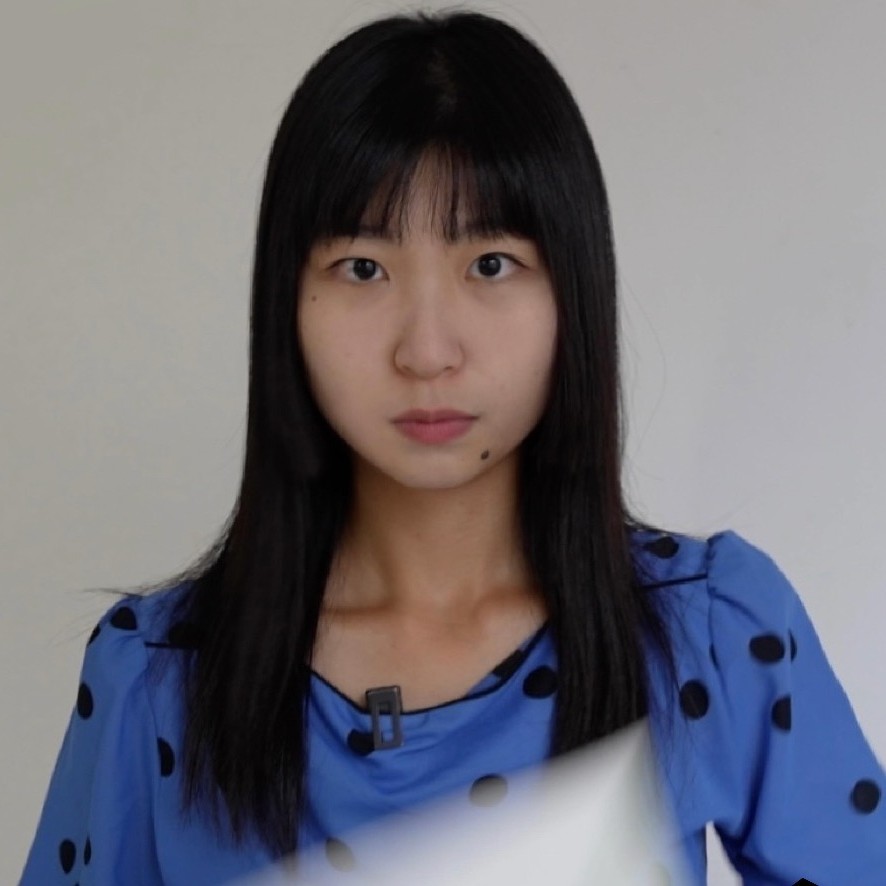

김상하도

엄마의 싸이월드 속 사진을 처음 마주했을 때 그러한 기분을 느꼈다고 한다. 그것이 결코 자신의 기억이

될 수 없을 것 같은, 자신이 그 사진 속 엄마를 영원히 모를 것 같다는 기분을 마주한다. 김상하는 그 사진이 온라인상의 데이터로 남도록, 그리하여 언젠가

유실되도록 하는 대신에, 그것을 인화하여 물질이 되도록 한다. 그러나

그녀가 택한 물질은 결코 영원히 지속되는, 오래 남는 물질이 아니다.

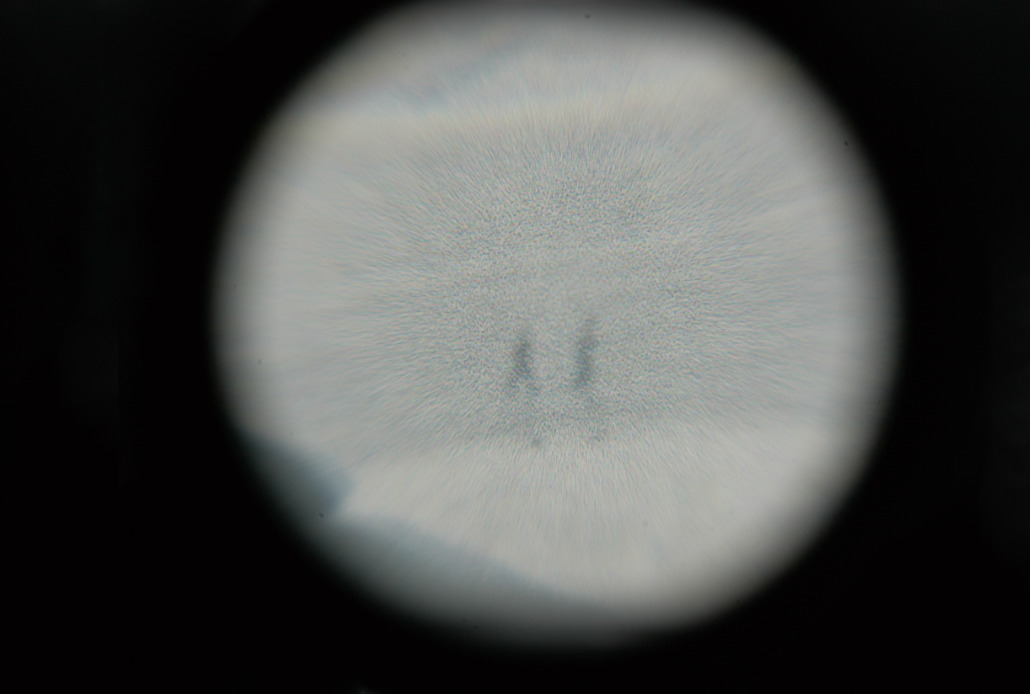

그녀는 사진을 영수증 종이인 감열지에 인쇄한다. 잉크 없이 열에 의해 인쇄되는 감열지는

그만큼 열에 약하며, 시간이 지나면 인쇄된 것이 휘발되고는 한다. 김상하는

그러한 감열지에 엄마의 사진을 인쇄하고, 그리고 그 사진을 다시 열에 노출하여 변형한다. 입김을 불거나 손으로 문지른 사진은 열에 의해 점점 그 형체를 잃는다. 그녀는

자신이 결코 가닿을 수 없는 엄마의 모습을 이해해 보려는 듯, 혹은 어떻게라도 가닿으려는 듯 자신의

몸에서 나온 열로 엄마의 얼굴을 지운다. 그러나 가쁜 숨만큼이나 그녀가 결코 그녀에게 가닿을 수 없음은

자명하다. 엄마와 딸은 영원히 서로를 오해할 수밖에 없다.

사진은

대상을 기록하고 기억하기 위한 수단이다. 대상을 기억하기 위해 남기는 사진에서 김상하는 역설적으로 대상을

영원히 알 수 없음을 발견한다. 그것은 엄마라는 세상에서 가장 가깝지만 사실은 누구보다도 잘 모르는

존재 앞에서 더욱 강렬하게 다가온다. 김상하는 엄마의 사진을 찬찬히 들여다보고 물질화하고 변형하면서, 아마도 그 시간 동안 엄마에 대해 더 많이 생각하고 생각하면서 어떤 부분은 그녀에게 가닿았을 것이다.

그러나 결코 김상하는 사진 속 엄마를 완전히 알 수도, 이해할 수도

없다. 그녀가 함께 하지 않은 어떤 시간의 장면은 그 시간을 그대로 기록하지만 결코 완전히 담아내지

못한다. 그리고 그것이 사진이라는 매체의 운명이다. 그것은

늘 부족하기 때문에, 영원히 닿을 수 없고, 완전히 기억할

수 없고, 언제나 오해할 수밖에 없는 것이다. 그리고 그것은

그야말로 엄마와 딸이라는 영원히 풀리지 않는 관계를 닮았다.