두

사람의 대화가 책이 펼쳐지면서 시작한다. “이것 할아버지예요?” 페이지를

넘기던 손이 멈추고 사진을 가리킨다. “응.” 질문이 이어진다. “어디서 찍은 거예요? 언제 찍은 거예요?” 김상하의 영상 작업 〈gather〉(2024)는 이렇게 시작한다. 사진에/으로 기록된 대상, 장소와 시간은 명확한 상으로 나타날 때 꺼낼 수

있는 질문이 된다. 그러지 않는 경우, 대부분의 질문은 추상적일

수밖에 없다—이게 뭐예요? 뭘 찍은 거예요? 명확한 질문으로 시작하는 장면을 보다가, 어떤 기억이 떠올랐다.

한강 유람선을 탔던 어느 여름날의 기억이다. 막상 타 보니, 사람들은 풍경을 즐기지 않았던 것 같았다. 사실 바다로 나가는 것도

아니어서 이동시간도 그렇게 길지 않고, 막상 볼거리랄 볼거리도 없어서 당연할지도 모른다. 초대해 준 김상하와 대화를 주고받으면서 풍경을 봤다. “저게 국회의사당이죠?” “여기가 양화대교? 아, 마포대교군요” “저게 밤섬인가 보군요”—밤섬, 그때는

아직 몰랐지만, 이번 개인전에서 김상하가 주목한 주제가 밤섬이었다. 보이는

대상을 두고 이야기를 나누던 경험이, 그 경험에 대한 기억이 〈gather〉(2024)의 도입부를 떠올리게 했다.

밤섬에

대한 김상하의 기억은 다음과 같다. “어렸을 땐 강 위에 섬이 없었는데, 어느 날 나타났어. 섬이 없었는데?

응 없었는데 조그맣게 나타났다가 어느 순간 갑자기 나타났어. 그게 가능해?” 선상에서 밤섬을 봤을 때, 김상하가 꺼낸 말처럼 이상한 기분이

들었다. 김상하에게 내가 물어봤다라면, “저게 뭐예요?”라고 물어봤을지도 모른다. “이것 섬이에요?”라고 누군가가 내게 물어봤다면, 나는 “글쎄, 섬일지도 몰라”라는

모호한 대답을 했을 것이다.

구체적인 질문을 던지기가 어려운, 그

정도로 묘한 존재감이 섬에 느껴졌다. 생각해 보니, 섬이

언제부터 있었는지, 어디에 있는지 물어보는 것은 이상하다. 섬은

보통 나타났다가 사라지지도, 움직이지도 않기 때문이다. 하지만, 저기에 보이는 묘한 존재를 보고, 나는 밤섬이 ‘언제부터’ 있었는지, ‘어디서’—심지어 ‘어떻게’ 나타났는지

궁금해하던 작가의 마음이 이해되었다. 눈앞에 있는 것이 그토록 분명한데도, 모호했기 때문이다. 첫 장면에 나온 앨범 사진, 그 안에 보이는 인물에 비해 섬은 명확하지 않다. 하지만 작가가

한 사진을 두고 이야기를 시작한 것처럼, 명확한 기록 역시, 같은

질문을 받을 수밖에 없지 않을까—적어도, 그것이 기억과 연결된다면.

밤섬을

둘러싼 우리의 시선은 명확함과 어렴풋함 사이에서 물결친다. 1968년에 폭파된, 그런데도 (남아) 있는

이 섬을 볼 때, 배 위에서 지나가듯 보거나, (질문받은

전 주민처럼) 거기에 살았거나, 사진으로(나마) 보거나, 실물로

보거나, 질문은 같이—‘함께’ 던져야 한다. 필자와 김상하가 그날 배를 탔을 때, 사람들은 63빌딩이나 국회의사당을 보고 있었다. 그것들이 밤섬보다 훨씬 눈에 잘 들어오고 알아보기 쉬웠다. 밤섬은

숲 덩어리와도 같이 거기에 보였다. 분명히 거기에 있지만, 무엇이라

하기 어려운 존재가 여기에 있다.

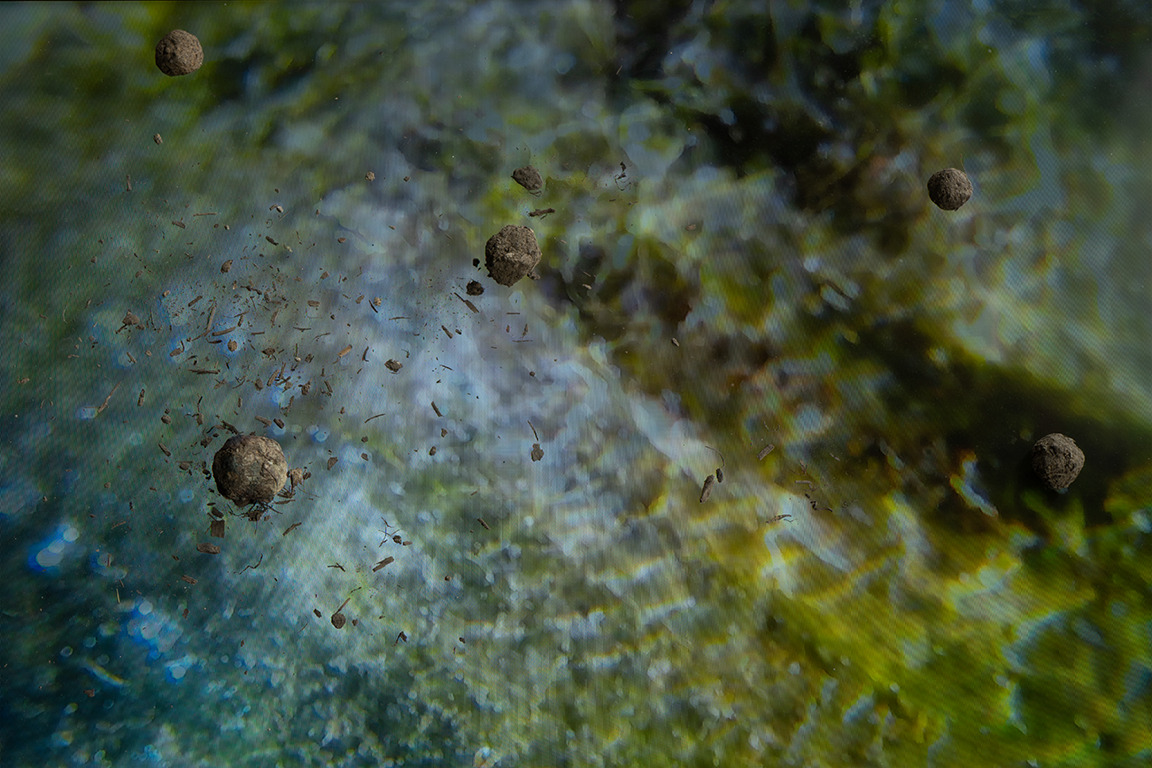

사실 배를 타는 전날쯤에 비가 많이 내려서, 유람선을 타지 못할 가능성도 있었다. 성사된 탑승 덕분에, (남아) 있는 섬의 모습을 볼 수 있었다. 그런데, 만약에 수위가 올라가서 못 보이게 되었다면, 나는 이 섬에 신경을 아예 쓰지 않았을 것이다. 침전된—그러나 확실히 거기에 있는 과거에는 기록도 기억도 흙탕물처럼 뒤섞인다. 흙탕물

속에 가라앉은 과거는 유람선이 지나가는 속도와 위치에서 간과되기 쉽다. 기록이건 기억이건, 여기에 있는 것들은 모두 남아 있다는 점에서 분명한 동시에 모호한 것이다. 밤섬은

그 자리에서 이것이 무엇, 즉 대상이고 어떤 배경, 즉 기억을

갖는지 질문을 던지게 한다.

전시를

보다가 《가는 꿈》이라는 제목이 다시 묘하게 와 닿았다. 기억을 꿈으로 종종 비유하는 경우가 있지만, 사실 꿈만큼 선명한 것도 없지 않을까. 구체적인 경험이나 생각에

뒷받침되어 서사가 선명하게 그려지는 곳이 꿈이라면, 가는 꿈은 도대체 무엇일까. 있던 곳, 있던 것이 깎여 나가거나 빠져나가는—그런데도 남아 있는, 그런 꿈일 것이다. 기억과 기록, 경험이 응집되어 덩어리처럼 있는 것이 김상하의 시선으로

본 밤섬이며 이를 둘러싼 이야기가 아닐까. 거기에 있지만, 무엇이냐고

물어볼 수 있는—무엇이냐고 물어볼 수밖에 없는 사실이 있다. 덩어리라는

표현을 자연스럽게 가지고 오면서, 작가가 전시에서 선보인 책 『Missing

Link』(2024)를 펴본 경험이 다시 떠올랐다.

첫

페이지에는 카메라를 통해 창밖을 보는 한 할아버지의 뒷모습을 찍은 사진이 있다. 안에서 밖을 보는 사람의

시선이, 장치를 통해서 시각장을 형성할 때, 기억과 기록물은

보는 행위의 경험과 뗄 수 없게 된다. 이 사진은 다음 페이지, 그리고

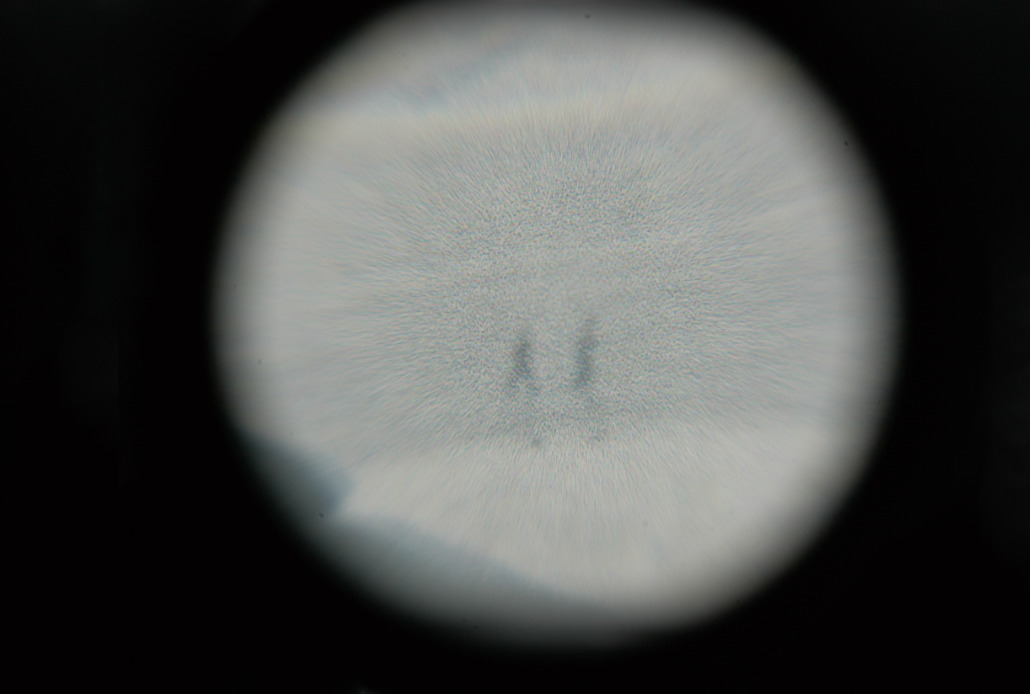

그다음 페이지로 넘기면서 확대되어 머리에 집중되어 간다. 그러다가 덩어리가 등장한다. 이 덩어리는 페이지를 넘기면서 보게 되는, 작가가 2022년부터 다루어온 ‘흙공’을

찍은 것이겠지만, 페이지를 넘기던 나에게 머리처럼 보였다. 시선을

밖으로 보내는 경험이 안으로 돌아와 기억으로 빚어지는, 기억으로 뭉치는 동시에 흩어질 수도 있는 기록물, 그것이 머리이다. 선명하지 않지만 분명히 있음을 지니는 것/곳으로써의 머리는 덩어리지며 밤섬을 닮는다.

기억도

기록도 침전물이라 생각한다면, 그것이 떠오를지 떠오르지 않을지는 시점(視點이자

時點인)에 따라 좌우—사실은 위아래로 움직이지만—된다. 〈gather〉

중에 침대 시트를 찍은 장면이 나온다. 사진을 둘러싸서 이야기를 나누던 시트 위에 아무것도 없고, 시트를 집어 그 밑을 보여 줄 때도, 아무것도 없다. 섬이 사라진 것일까. 아니면 아직 나타나지 않은 것일까. 물 흐르는 소리는 계속 들린다. 사진 안에 있던, 현재 대면하는 사람에게 물어볼 때 그(의) 대답은 기억에 바탕을 둔다.

밤섬의 정체는 전 주민의 증언과 김상하의

기억, 그리고 작업으로 기록된 장면 사이에서 뒤섞이는 모호함으로 응집되어 나타난다. 전시장에서 벽으로 나뉜 채 시선을 저편으로 보내게 되는 시각장은 『Missing

Link』의 첫 페이지처럼 내 머리에, 내 기억으로 만들어지면서 형성된다. 영상 속 장면과 사진으로 찍은 결과물을 추상적인 형체로 보여주는 이유는 바로,

그것이 김상하가 보던 밤섬의 모습이기 때문이며, 더 나아가 이것이 기억-기록-경험을 간직하는 분명한 덩어리임을 보여주고자 하기 때문이다.

섬을

향한 그의 시선은 과거로 향한다. 김상하가 전 주민이 카메라를 든 뒷모습을 찍은 한 사진에서 흐르는

이미지—강과 기억—는 장치를 통해 머릿속에 머물게 된다. 겉으로 보이기에 특징적이지 않지만 밤섬도, 머리도, 과거를 기억하고 기록하는 곳이다. 영상 프레임 속에 들어왔다가 가만히

있는 시점처럼, 공간적으로 나뉘지만 빛이 들어오는 카메라 옵스큐라 같은 전시장처럼, 이미지는 안으로 들어와 머물게 된다. 그리고 다시 흩어지기도 한다. 비록 추상적으로 보일지라도, 깎여나가거나 다듬어진 ‘가는 꿈’과도 같은 ‘것’이 여기에 있다. 그것은 경험된 과거로써, 기억과 기록을 수평적으로 연결 지어 다루는 시선에서 출발한, 선명하진

않지만 분명한 결과물이다.