한때

인상주의 화가들은 캔버스 위에 야외의 풍경을 포착했다. 날씨와 태양빛의 영향을 받은 화가의 감각이 비친

화면은 아른거림에 순간적인 시간을 담게 되었다. 언제 사라질지도 모르는, 그런 감각이 클로드 모네의 ‘대성당’ 연작에도 보인다. 시간이 흘러, 언제

사라질지도 모르는 감각은 감각 자체에서 실체를 향하게 되었다. 대기 속에 비친 순간적인 감각을 담은

캔버스라는 프레임은 사물이 파괴되거나 붕괴하는 순간을 포착하는 카메라의 프레임이 되었다.

모네의 캔버스에서

건축물은 지각과 더불어 색채의 파편으로 태어나고 흩어진다. 한편 카메라의 프레임에서 건축물은 언제 흩어질지도

모르는 시간, 그 순간을 기다리고 있다. 우리—촬영자, 보는 사람—와

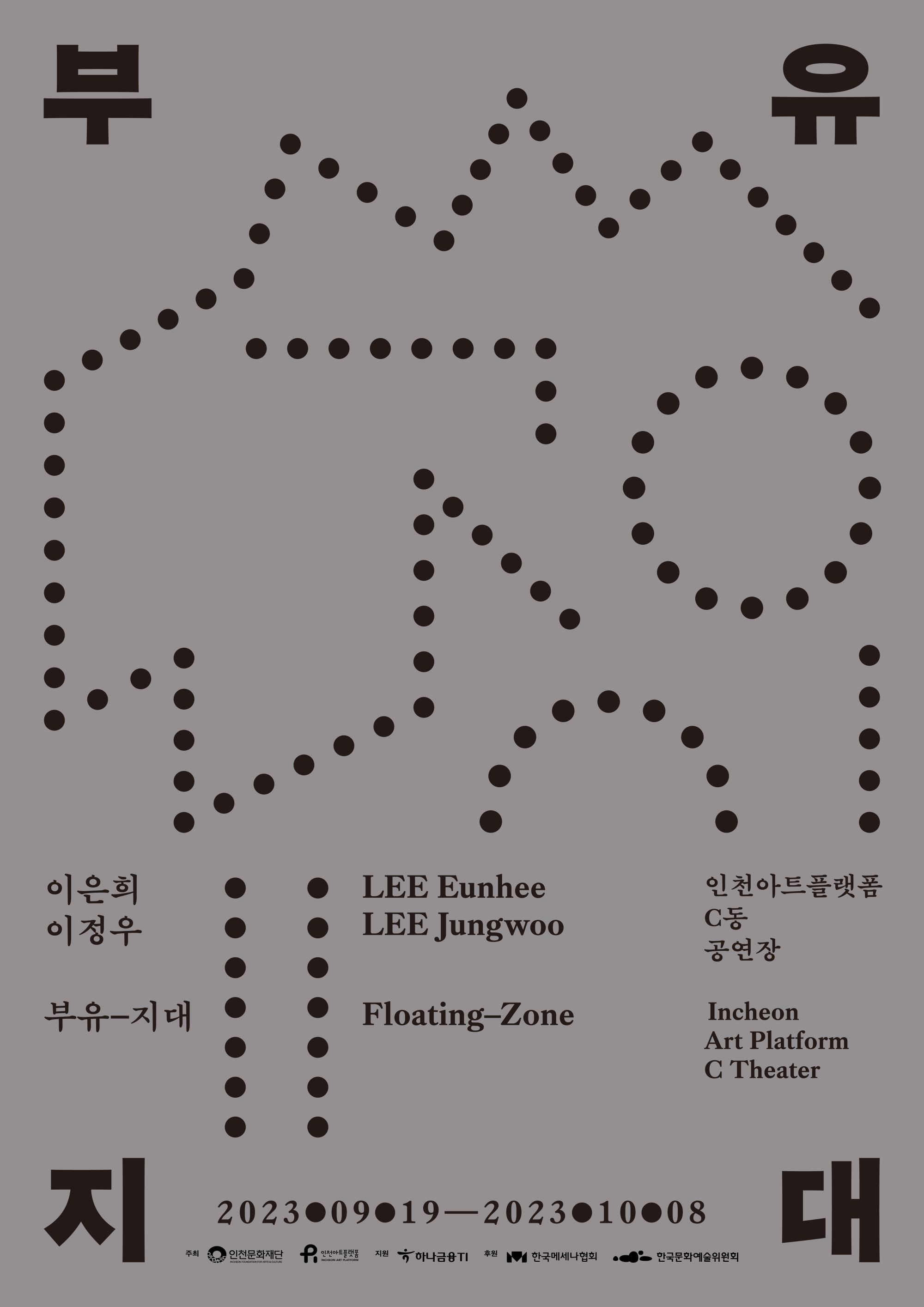

함께. 햇볕 아래 캔버스 속에서 아른거리던 빛은 카메라 프레임 안에서 순간으로 흩어지지 않는다. 그것은 지금의 순간보다는 언젠가 일어날지도 모르는 순간을 목격할 수 있도록 비춘다. 멀리 있는 것을 볼 수 있게 된 빛의 발전은 시간적으로도 멀리 있는 것을 지켜볼 수 있게 된 셈이다. 두산갤러리 서울에서 열린 이은희의 개인전 《피로의 한계》에서 작가가 다룬 신뢰성 시험과 발파의 영상은 이런

맥락을 경유한 다음에야 이해할 수 있다.

오늘날의 시각 환경에서 빛은 대상을 이미지로 써 보내는, 이른바 빛의 속도로 현전하게 한다. 그런데 발파라는 소재는 속도감

넘치는 이미지로 머릿속에 떠오르기 쉽지만, 출품작에서 빛은 순간적이고 빠른 시선 대신 깊은 시선으로

포착된다. 《피로의 한계》를 분석하려면, 앞서 “멀리 있는 것을 볼 수 있고 시간적으로도 멀리 있는 것을 볼 수 있게 해 주는 빛”이라고 설명한 구절 중의 ‘빠른 시선’이라는 단어 대신 ‘깊은 시선’으로

이해해야 한다. 깊은 시선이란 신뢰성 시험과 발파에서 사물이/에

내재하는 물-질적인 조건을 파고들어 자원으로 삼는 것을 말한다.

물-질적인 조건이란 ‘물’체의

조건이 곧 ‘질(quality)’을 결정하는 관계로 형성된다. 이번 전시에서 작가가 다룬 신뢰성 시험과 발파는 물-질적인 조건의

두 측면을 보여준다. 신뢰성 시험에서 물-질적인 조건은 시험

대상인 사물이 갖는 내구성을 비롯한 수명을 측정하여 산출된다. 말하자면 장치를 통해서 외부에서 가해진

충격을 통해서 우리는 사물이 지닌 퀄리티의 임계점을 알게 된다. 한편 발파 현장은 파괴 이 상의 무엇도

아닌, 아니 오히려 파괴된 이상 무엇도 창출할 수 없는 마이너스=손실이라고

생각할 수도 있다. 기계를 통해서 사물의 한계점을 아는 실험 과정만큼 발파 역시 땅의 한계처럼 여길

수도 있다.

하지만 〈피로의 한계 #3〉에서 공학이 문제에서

출발하여 그 문제를 해결해 나가기 위한 ‘액션’1)이라고

설명되듯이, 물-질적인 조건은 인간의 개입이라는 액션을 통해

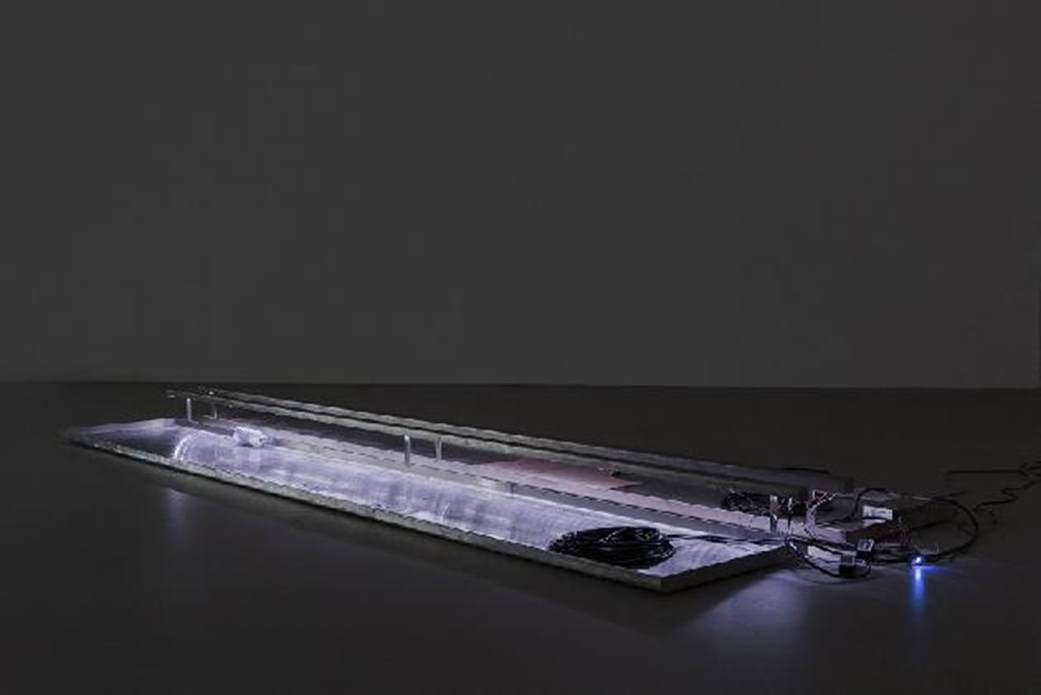

임계점과 마이너스를 업데이트하는 가능성을 써 내려갈 수 있다. 인프라 구축 기술에 사용되는 발파는 지하

공간을 인간의 삶을 활성화하는 첫걸음이다2). 연료로 사용되는 석탄을 채취하던 광산의 역사에서 도시

발전과 지하철, 나아가 전세계적 인터넷 연결망을 이루는 광케이블까지,

지하는 그 물성의 견고함에 인간을 받쳐주는 질적 견고함을 내포한다. 이것이 물-질적 조건이다.

따라서 깊은 시선이란 비유적으로 일컬어지는 전망뿐만

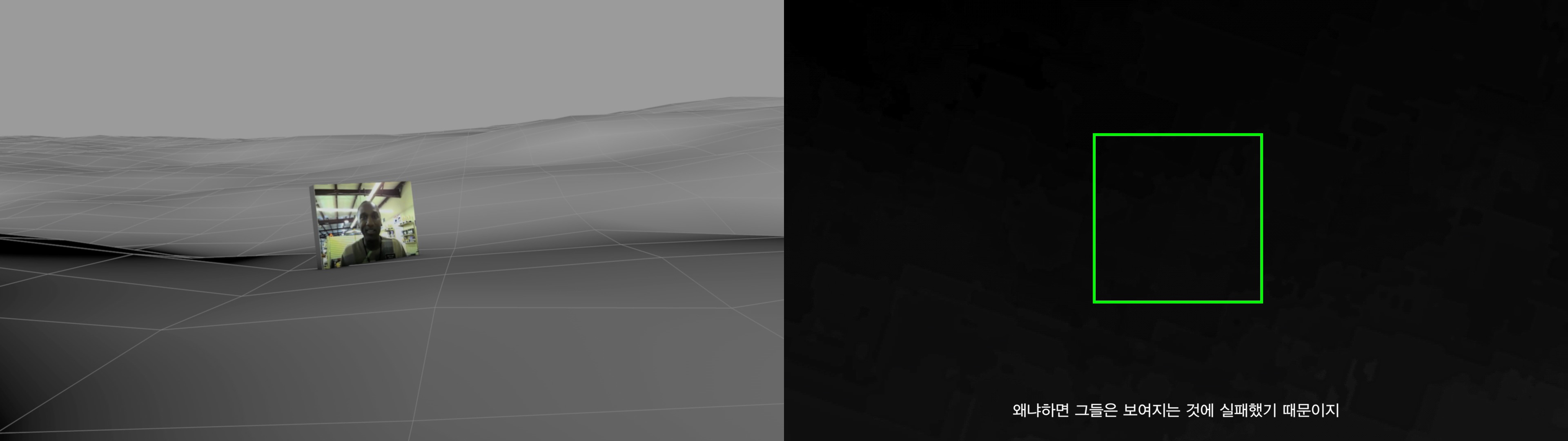

아니라 지하공간 같은 물리적으로 접근이 어려운 곳까지/을 향해 보내는 것과 긴밀한 연결을 가진다. 이은희의 영상이라는 프레임 안에 보는 사람의 시선은 아직 망가지지 않은, 언젠가는

망가질지도 모르는 사물의 시점(時點)과 더 많은 자원과 기술을

동반하여 더욱 좋은 삶을 실현할 수 있는 (말 그대로 ‘남은

땅’ 즉) ‘여지余地’ 로써

지하공간을 향한다.

그렇게

생각해 볼 때, 혹자는 이은희의 개인전을 보고 깊은 시선에 현대 생활의 (말 그대로) ‘이면裏面’을

밖으로 끄집어낸 것이다고 풀이할 수도 있다. 우리가 만지고 다루는 사물이 실제로 어떤 물질인지 모르고

통신 환경의 배후를 모르는 채 살고 있는데, 이 숨어 있는 조건에 눈을 돌리게 했다는 식으로 말이다. 이런 해석에 던지고 싶은 질문은 영상 기록의 조건으로 자리 잡은 깊은 시선과 이은희의 작품이 어떻게 거리가

있는지이다.

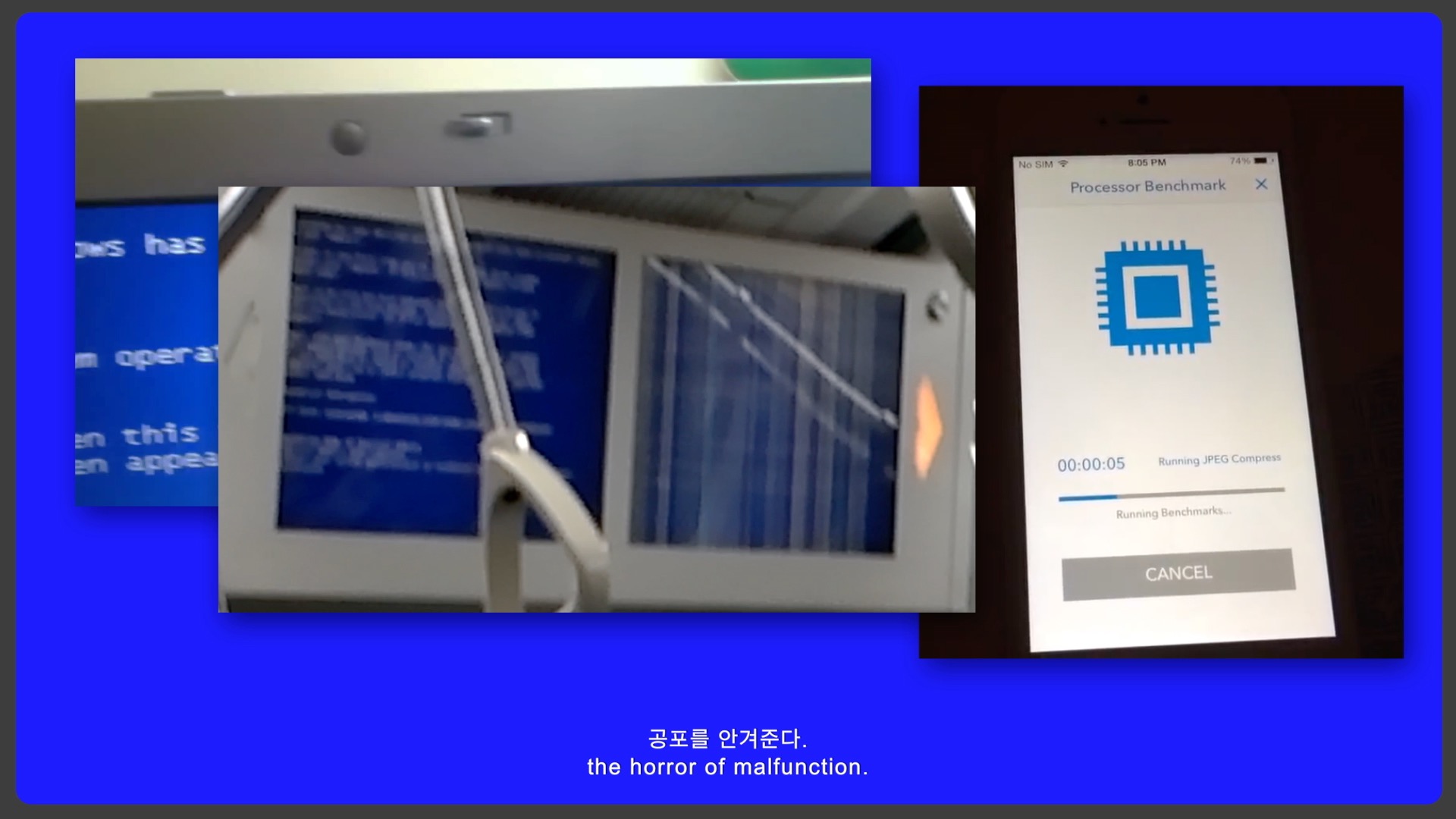

“멘토스 콜라”처럼 깜짝 쇼=볼거리가 많아지고, 스마트폰과

CCTV의 보급에서 인간/비인간적으로 계속 감시하는 시선은 언제 올지도 모르는 순간을 수동적/능동적으로 포착하기를 기다린다. 이와 같은 오늘날의 영상 기록 및

공유 환경과 그의 작업이 어떻게 다른지 고민해 볼 필요가 있다. 이른바 “챌린지 영상”과 몰래카메라(Prank

Video)가 그렇듯이 영상 기록은 이면을 끄집어내는 실험공간이 되었다. 오늘날의 시각

환경에서 프레임 안에는 보는 사람이 더 보려고 하는 순간이 긴 안목으로 담긴다. 그런 전망적 또는 예기적

태도는 모든 영상물을 후반 작업에서부터 전반(사전) 작업으로

이어지는 순환적 구도, 즉 사이클을 형성한다.

거기에는 들여다보고

싶어 하는 임계점과 다가올 결말이 이미 자리 잡고 있다. 빠른 시선은 기분 전환=채널 바꾸기에 의해 예리한 의식을 무디게 하는3) 반면, 깊은 시선은 겨냥하는 대상을 집요함 속에 넣는다. 이는 지하의 여백을

두고 지상의 전망을 그려나가기 위해 활용 계획을 구상하고 구현하는 것과 마찬가지로, 후반 작업적이다. 이렇게 본다면, 니꼴라 부리요가 제기한 “우리가 이미 갖고 있는 것에서 무엇을 할 수 있는가?”라는 질문은 “어떤 새로운 것을 우리가 만들어 낼 수 있는가?”라는 질문의 대안이

되지 않는다. 후반/전반 작업의 양자가 깊은 시선에 맞물려

돌아가기 때문이다.4)

다루는

소재만 보면 이은희의 작품은 깊은 시선이 창출하는 전-후반 ‘작업’의 사이클로 이해할 수도 있다. 신뢰성 시험이란 제품의 수명 또는

고장률을 계산하기 위해 제품이 겪을 수 있는 외부 자극을 분류화하고 시뮬레이션하는 엔지니어링산업을 가리킨다5).

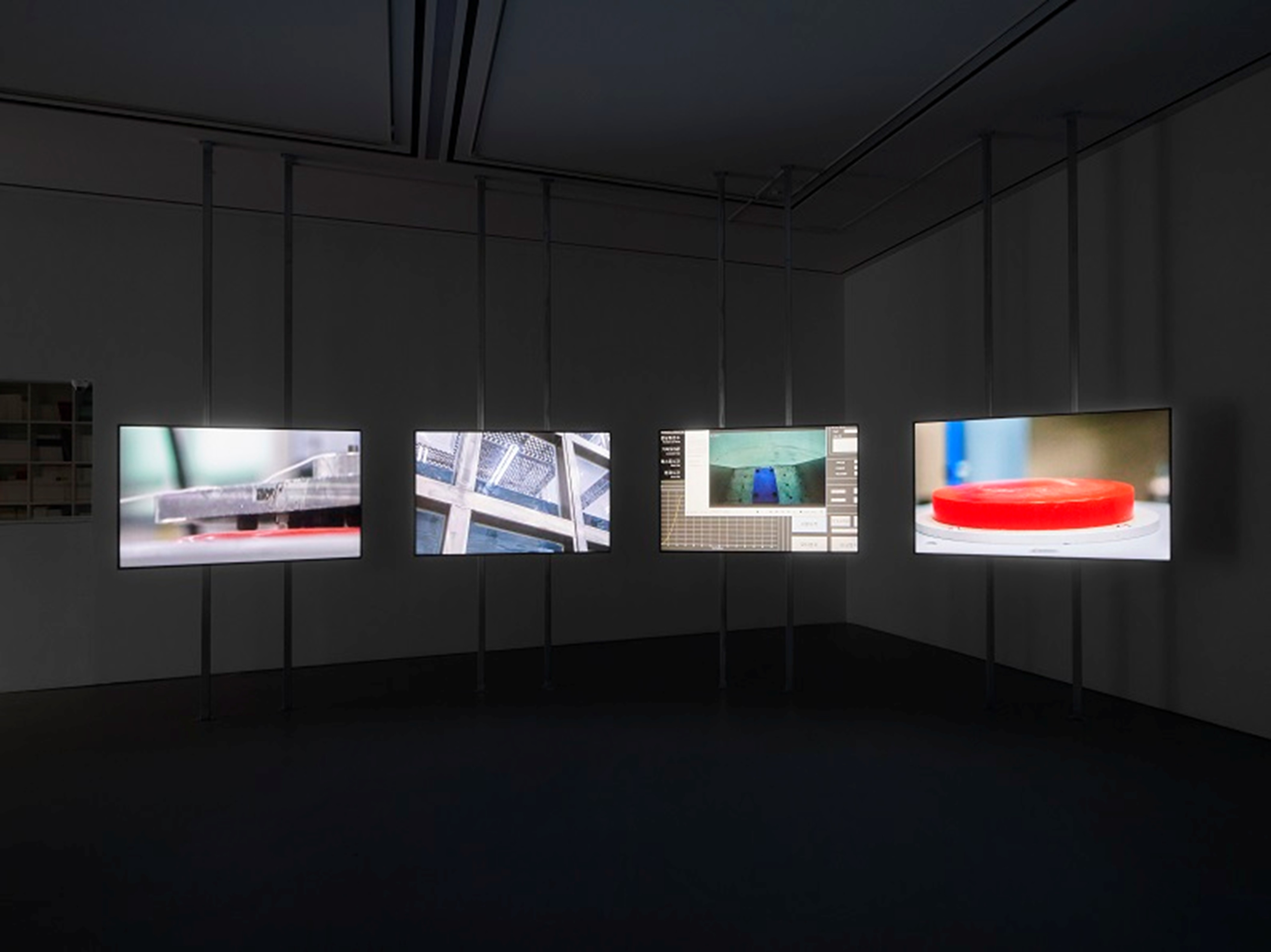

온도나 진동, 전류 등의 환경적 스트레스를 가하며 내구성을 시험하는데, 〈피로의 한계 #1〉에서 이 모습은 다행히 아직은 파괴되지 않은

사물의 모습으로 등장한다. 그런데 여기서 주목할 점은 아직도 파괴되지 않은, 제목에 반영된 전문 용어인 ‘피로의 한계’에 도달하지 않은 사물의 모습 앞에서, 장치에 달린 측량기의 불빛이나

수치의 변동, 진동의 감각적인 파편이 인식되는 점이다.

내부에서

무슨 일이 사물에 일어나고 있는지는, 사물의 안쪽을 들여다보거나 파괴되지 않는 이상 그 기계를 열어본다고

해서 알 수 없는 일이다. 사물이 견딜 수 있는 조건 값을 추적하는 시험에서 사물의 질적 특성은 의심의

형태로 유지되고 파괴의 형태가 되어야지 비로소 한계로 드러난다. 더 근본적으로, 보는 사람은 시험 장면에서 시험 대상인 사물의 정체도 파악하기 힘들다.

그것은

사물임에는 분명하겠지만—분명하기에 사물의 형태를 띠고 있겠지만, 기계

안에서 충격을 받는 사물의 정체와 용도는 불명확하다. 의심의 형태로 유지하는 사물을 시험하는 모습을

기록한 이 영상에는 소리나 물, 진동하는 장면, 기계의 세부적인

움직임을 포착한 컷이 4채널로 전개되는데, 여기서 깊은 시선은

순간적인 묘사로 전환된다. 질적 특성을 의심 안에 가두었을 때, 사물을

향한 깊은 시선은 차단되고 묘사적으로 된다. 어떤 사물을 두고 시험을 하고 있지만, 그 사물의 정체는 파괴 없이, 영상 안=프레임 안에서 감각적인, 통합되지 않은 정보들로 흩어진다.

전시에

소개된 영상 안에서 우리가 분명히 알 수 있는 것은 (지하공간을 포함한, 넓은 의미의) 사물의 주위에 도는 파편적인 감각들이다. 출품작은 실험실의 진동, 기계 소리, 버튼의 불빛, 튀는 물보라는 언제 파괴될지 모르는 순간을 향해 보내는

시선을 파괴 이전/미만의 형태 앞에서 분산시킨다. 그런 의미에서

이은희의 이 영상 작업은 보고 있는 사람의 감각에 따라 대상이 구성되는 인상주의 회화의 특성을 공유한다고 할 수 있다. 모네의 대성당이 그의 시각장과 캔버스를 벗어났을 때도 실체를 갖고 그의 감각만 사라지듯 이, 아직 파괴되지 않은 사물은 실험실을 기록한 프레임에서 파편적 감각으로 흩어지고 종합한다.

깊은 시선 앞에서 그려지는 감각적인 정보들이 대상인 사물 앞에서 아른거린다.

작품은 언제 올지 모르는 순간을 기록하는 프레임 대신 눈앞에서 사물들을 둘러싸서 감각하는 순간으로 그려낸다. 설령 발파가 파괴의 양상을 띤다고 하더라도, 그것은 여백을 창출한다는

점에서 손실과 다르다. 발파(장면)에서 밖으로의 분출은 지하의 물-질적 특성을 조사하는 일에 근거한

지상(삶)의 물-질적

충만함을 위한 것이다. 〈피로의 한계 #2〉 막판에 폭발음과

함께 나는 연기는 깊은 시선이 추구하는 전반 작업과 후반 작업의 사이클을 깨뜨려, 이 깨뜨림에 보는

사람의 감각이 끌리던, 한때의/한때를 담는 캔버스, 그 ‘화면’을 지금 보게

된다.

1)

1’50-2’20 참고. 강조는 필자에 의함.

2)

ロザリンド・ウィリアムズ, 市場泰男, 『地下世界:イメージの変容・表象・寓意』,

平凡社, 1992, p. 71(Rosalind Williams, Notes on the

Underground, 1990, 일역본)

3)

スーザン・ソンタグ, 北條文緒,『他者の苦痛へのまなざし』, みすず書房, 2003, p. 105, 116-117 (Susan

Sontag, Regarding the Pain of Others, 2003, 일역본)

4)

니꼴라 부리요, 포스트프로덕션, p. 24 비록

그가 “예술적” 질문이라고 했다고 하더라도 말이다.

5)

전시 소개문 참고.