기계가

죽을 수 있는가? 이 질문은 기계들이 인간과 같은 의식을 지닌 주체가 아닌가를 묻는 존재론적인 질문

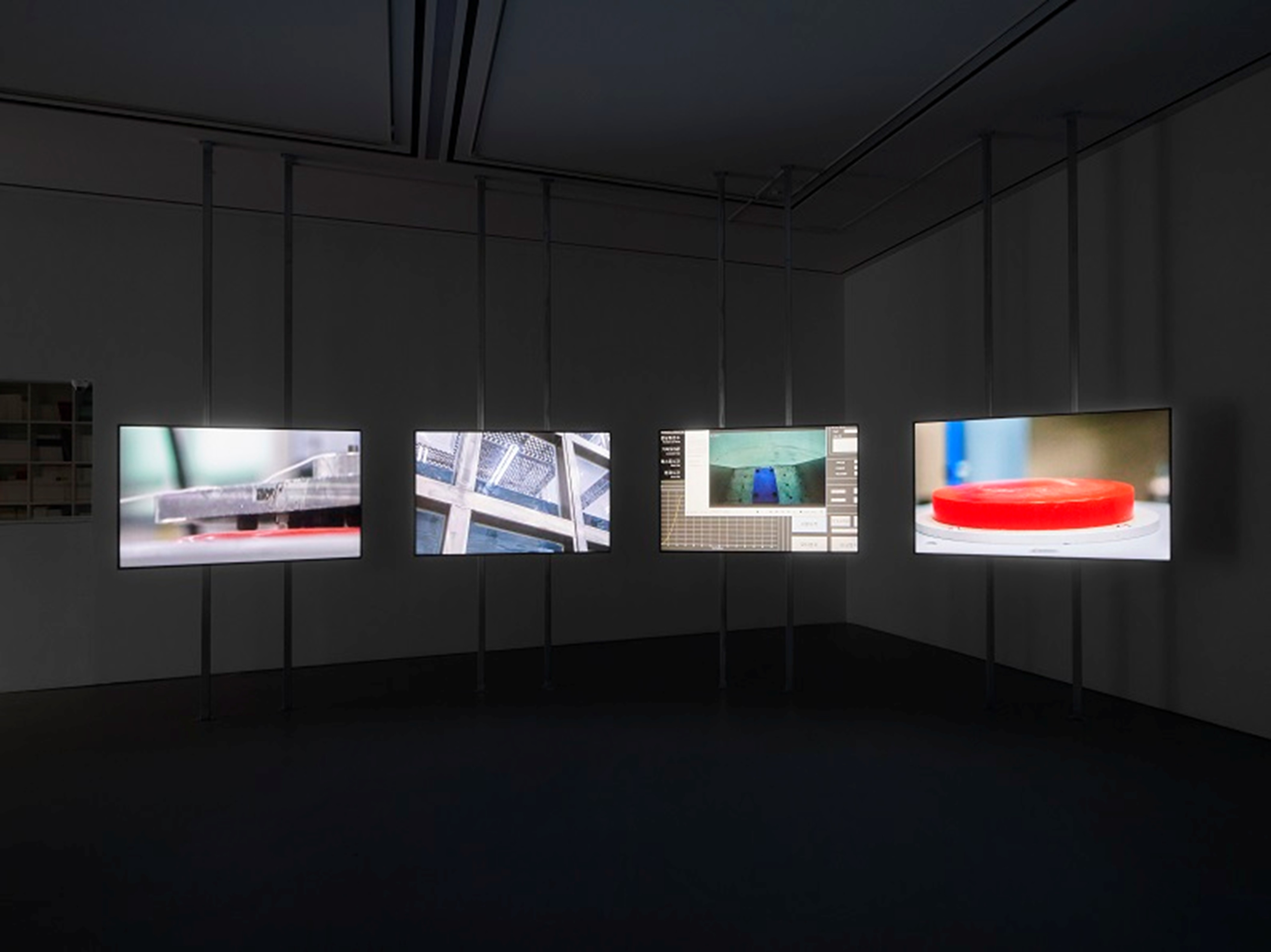

또는 기계를 살아있는 생명으로 인식/인정해야 하는가에 대한 윤리적 질문과는 관계가 없다. 그보단 기계가 결함이 발생해 작동을 멈추거나 효용을 잃어 무가치의 영역에 머무를 수 있는가에 대한 반문에 가깝다. 이는 이은희의 작업 중 근작 〈핫/스턱/데드 HOT/STUCK/DEAD〉(2021)와

신작 〈머신 돈 다이 Machines Don’t Die〉(2022)를

이야기하기 위한 서두이자 종결문인데, 작가가 이미 “기계는

죽지 않는다”라고 명시하고 있기 때문이다.

다만 작가는 기계가

살아있다고는 말하지 않았다. 우리가 기계를 살아있다고 말하는 일은 흔치 않은 대신 기계가 제대로 작동하지

않았다가 다시 정상의 상태로 되돌아올 때, 기계가 ‘살아났다’라고 말하곤 한다. 바꿔말해 기계는 당연히 ‘살아있(어야 하)는’ 것이기 때문에 기계가 죽음에 가까워졌을 때야 그것이 ‘살아있었음’을 인식하게 된다는 말이다.

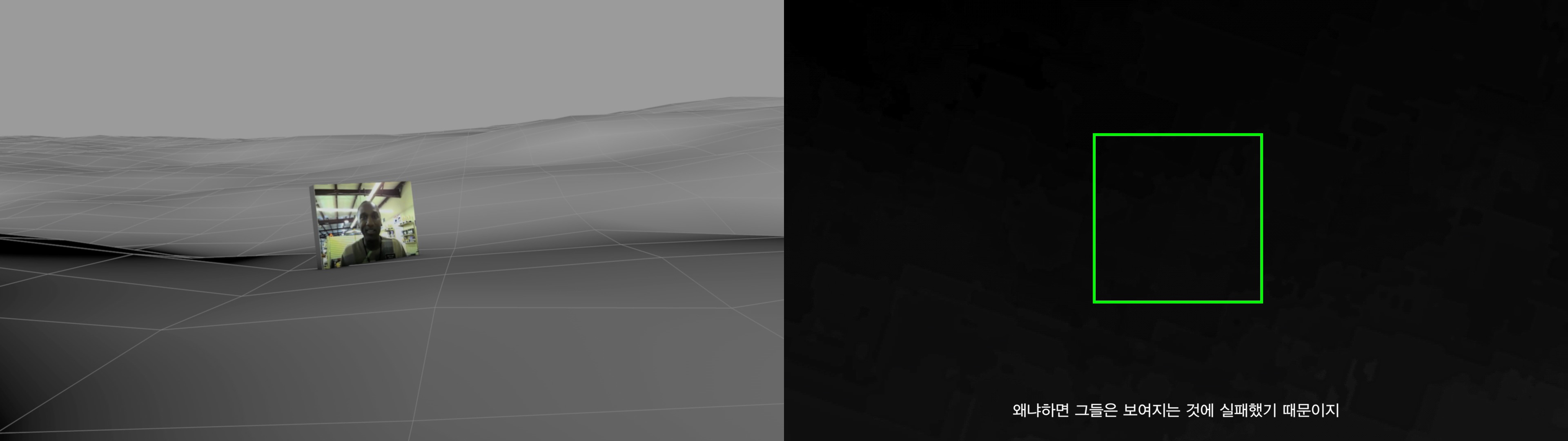

작가-화자가 어느 날 거리의 전광판 패널에 튀어나온 손과 마주하며 “스크린과

이미지가 (...) 아마도 정말 많은 손들 (...) 복잡한

손들에 의해 만들어졌”을 것이라는 자명한 사실을 새삼스레 복기하는 〈핫/스턱/데드〉의 시작 역시, 죽음에

가까워진 기계가 자신의 살아있었음을 알린다는 말과 공명한다. 패널이 부분적으로 죽어버린 전광판을 뚫고

나온 손은 매체-기계의 정상적인 작동을 훼방하는 결함이자, 자동적이며

자율적인 기계라는 전제를 파괴하는 결함이다. 이중적 결함으로서의 인간-손은

문자 그대로의 결함이라고 하기에는 결함적이게도, 고장 났되 완전히 망가지지는 않은 기계의 결함을 복구하는

정상화의 과정에서야 비로소 튀어나올 수 있었다.

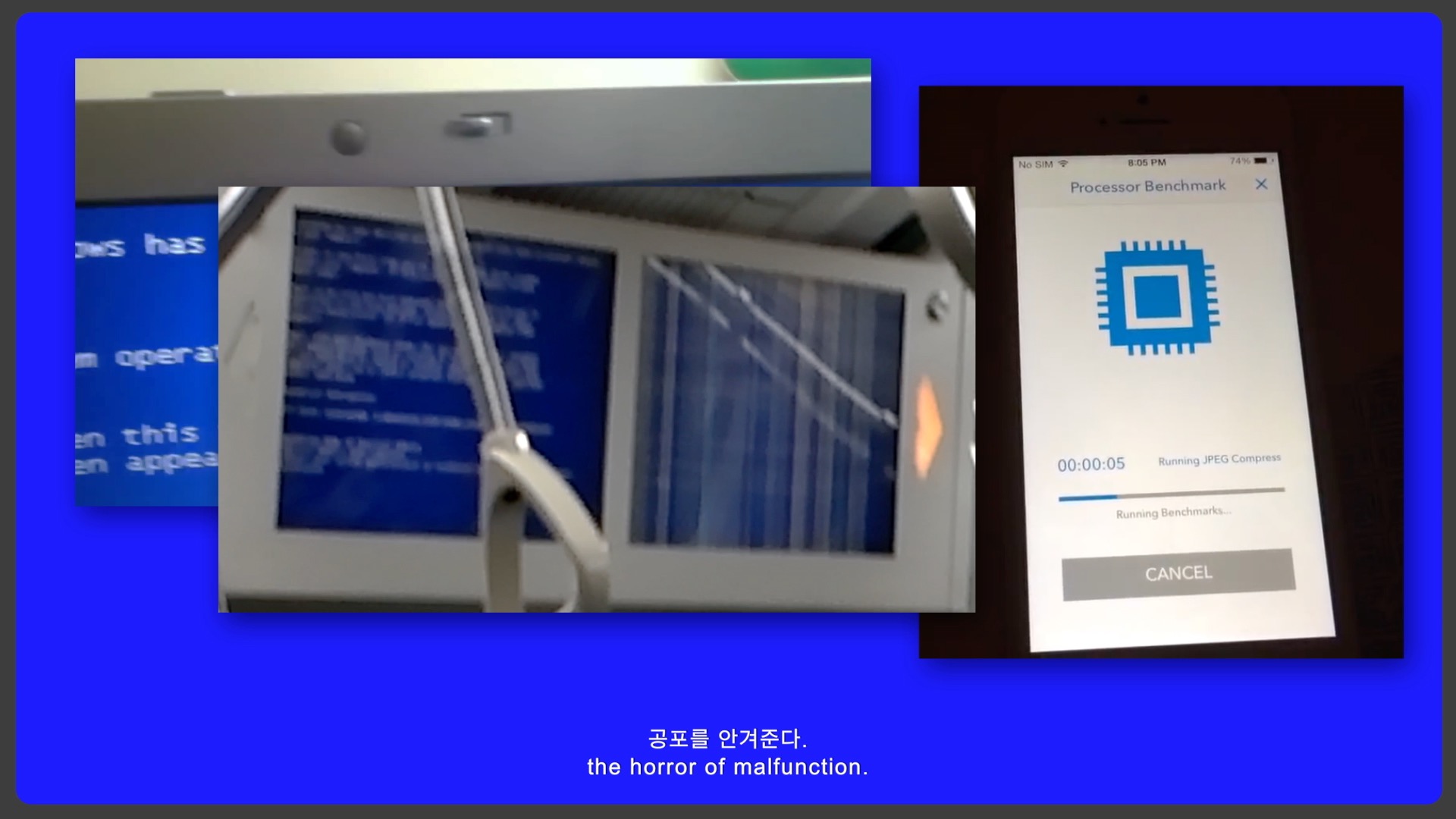

예컨대 작품 중반부에 이르면 외부적 소음/결함으로서의 인간-손에 의해 휘둘러진 망치가 스크린을 반쯤 죽여놓는다. 이때 스크린의 갈라진 금과 쪼개진 표면을 비집고 나오는 결함적 이미지는 아직은 스크린-기계가 작동되고 있어 정상적으로 매개될 수 있었기에 매개의 정상성과 매체-기계의

물리적 한계, 물질성을 간접적으로 노출할 수 있다. 역으로

작품의 종결부와 같이 소음이 정보를, 결함이 정상을 완전히 넘어서게 되면 결함은 ‘결함’으로서 보이지 못한다. 스크린이

파열되면서, 죽을 뻔했지만 아직은 ‘살아있는 (결함적인) 기계’가 드러나는

것이 아니라 시큼한 악취를 풍기는 액체와 유리, 금속의 파편들로 구성된 어떤 정상적인 쓰레기가 남을

뿐이다.

물론

폐기물 덩어리가 된 기계가 죽지 않았다고는 말할 수 없다. 하지만 죽은 기계를 기계라 말하는 것 자체가

어불성설이다. 산업주의의 태동과 함께 태어난 기계는 애초에 생산의 효율 및 이윤 극대화를 위해 만들어진

자동적 장치다. 따라서 기계는 최대의 이윤을 생산해내기 위해서 생산을 방해하거나 중지에 이르게 하는

결함을 배제하거나 포섭함으로써 자율적으로 완결한 상태를 유지해야만 한다. 즉 기계는 무한히 작동하는

것, 죽지 않아야 ‘기계’다. 기계가 영원히 살아있기 위해 배제하고 포섭해야 하는 결함은 톱니바퀴의 녹이나 어긋남뿐만 아니라 기계가 삶을

부여하는 생산물들의 결함들, 동시에 자신에게 생을 부여한 인간이라는 결함까지를 모두 포함한다.

거의 모든 스크린-기계에 디스플레이 결함을 방지하거나 해소하기 위해

탑재된 캘리브레이션 및 스크린세이버 기능이 이를 대변한다. 이들은 정보나 의미 차원에서는 무가치한 결함적

이미지를 투사한다. 하지만 스크린-기계의 ‘질병’을 방지하거나 해소하는 가치로서 작동하며, 스크린 기술이 발전해 그 기능적 효용을 다하게 되면 배제되거나 유희적(이라는

가장 ‘쓸모없는’)인 기능으로서 간신히 자신의 효용을 증빙해내야만

한다.

나아가 기계를 만들어낸 인간이라는 수동적이며 비효율적이고 불안정한 결함은 가장 먼저 배제되며

인간-인간의 노동은 기껏해야 기계의 일부 또는 기계 작동의 부수적 과정 혹은 (‘기계처럼’ 노동하거나 기계를 덧붙여 ‘정상적’ 인간을 초월하는) 기계적

존재로 화함으로써만 종속될 수 있다. 예컨대 화자가 마주한 인간-손은 LED 전광판의 패널이 모두 죽어버린 상태였다면 이미지와 스크린을 찢고 나올 수 없었다. 따라서 “복잡한 손들”로

대변되는 기계의 ’현실‘이 파열되어 인식되는 순간도 없었을

것이다. 일부가 죽어버린 기계가 아닌 어떤 고철 덩어리가 남았다면 그것을 폐기하는 작업의 현장 또는

그저 노동하는 인간들의 모습이 (어떠한 가치, 의미로도 매개되지

않은 채) 그 자체로 놓여있을 뿐이다(혹은 도시의 여느 생성-폐기의 과정이 그러하듯 가림막 따위로 은폐되어 아예 보이지 않았을 가능성이 더 크다).

스크린-기계의 부분적 죽음과 이로 인한 기계의 살아있었음에 대한 인식은 자동적으로 스크린을 되살릴 방법에 대한 탐구로

이어진다. 복구를 위해 스크린의 물질적, 물리적 구성과 원리를

들여다보는 과정에서 스크린을 구성하는 액정이 본질적으로 “위상학적 결함 구조”를 띄고 있으며, 스크린-기계들은

모두 일정 시간 이후 휘도가 반드시 감소하는 일종의 기능적 유통기한을 지니고 있음이 드러난다. 이는

모든 스크린-기계 역시 결함을 필연적으로 내재하며 죽음을 향해간다는 사실을 방증하는 듯하다.

그러나 무질서한 액정 물질에 자극을 가해 의도된 배열로 정렬함으로써 상을 투사하는 것이 스크린의 정상적인 작동

기제이듯, 기계는 자신의 죽음을 극복함으로써 또는 유용함으로써 작동한다. 물론 아무런 상도 맺지 않아야 할 때만 스크린이 까맣게 죽음을 허락받듯, “스크린을

수리한다는 것은 거짓말”이라는 수리공의 말처럼 더 정상적인 기계를 대입하는 편이 더 효율적일 때 한

기계의 죽음이 허락된다. 물론 이는 한 기계의 죽음이지만 곧장 또 다른 산 기계의 필요성을 요청함으로써

더 많은 기계의 증식을, 기계를 통한 총체적 이윤의 극대화를 실현한다.

이는 최첨단 디지털 기계 생산의 최전선에서 기업과 개발자들이 기술적 결함과 실패의 사례들을 숨기는 것이 아니라 주저 없이 알리고 공유하는

여러 행사들과 같은 맥락이다. 즉 기계와 기계를 기반으로 구축된 (경제라는

말과 거의 등치가 되어버린) 사회에서 오류와 실패, 결함과

무가치는 더 많은 정상과 가치 그리고 이윤의 생산을 위한 부분 또는 경과로 용해될 뿐 결코 죽음의 영역에 머물러 있지 못한다.

결국

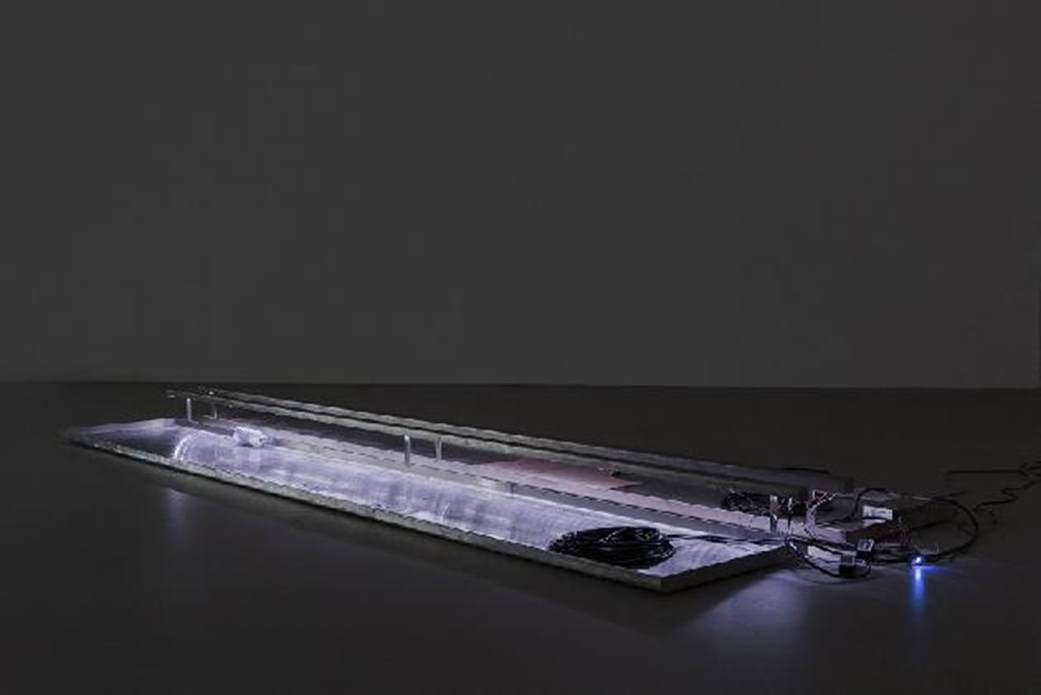

기계는 죽을 수 없다. 〈머신 돈 다이〉는 폐기계의 부품들이 가장 순도 높은 광물-재화로 환원되는 영원히 죽지 못하는 기계의 부활, 재탄생 과정을 그려낸다. 이전에는 광석광물로 취급받지 못하던 결함적 물질들이 희토류라는 가치 있는 광물들로 발굴된 것과 유사하게, 돈을 지불하고 폐기해야 했던 쓰레기-기계들은 자신들이 내장하고 있는

압축된 희토류들을 토해내기 위해 잘게 분쇄되고 불태워지면서 자신의 죽음을 정화해낸다. 이때 소각되는

결함은 쓰레기-기계 자체의 무용함뿐만 아니라 시간의 낭비라는 절대적 이윤의 소비를 포함한다.

이미 기계제품 내에 가용 자원의 형태로 압축된 광물들을 유용하는 편이 새로운 광물을 채굴해 처리하고 또 제품화하는

것보다 시간상, 따라서 이윤상 효율적이기 때문이다. “쓰레기의

제로화”를 목표로 삼는 도시광산은 자원 채굴로부터 기계제품 생산으로 이어지는 기나긴 공정의 시간들을

깔끔하게 압축함으로써 시간과 이윤의 누수라는, 자본주의에 있어 가장 중대한 결함의 부피를 납작하게 줄이는

데 성공한다. 따라서 여기에 죽음은, 죽은 기계는 없다. 다만 마치 생산 공정의 타임라인 바를 밀고 당기기를 반복하는 것처럼 혹은 배속으로 무한히 루프 플레이가 되는

것처럼, 기계는 부서진 폐기물로의 모습과 만들어지기 직전 부품으로 나누어진 모습 사이를 끊임없이 진동하며

영원히 되살아난/날 시체(undead)로 포획되어 있다.

그렇다면 “모든 것에 대한 자원화”라는 호기로운 말이 나타내듯, 시간의 가속화와 되살림을 통한 기계의 불사는 자본주의 사회 내 모든 결함을 이윤으로 부활시킬 수 있어야 한다. 그러나 도시 광산에서 이뤄지는 재자원화의 과정에는 여전히 결함의 결함, 쓰레기의

쓰레기로 선별되어 검은 연기로 화형 될 수밖에 없는 기계의 플라스틱 내외장들이 남아 이를 반증한다. 〈머신

돈 다이〉는 진액이 다시 한번 짜내진 궁극적인 기계-쓰레기들의 모습을 지구의 수많은 시간이 축적되어온

결과물인 종유석의 모습과 지속해서 뒤섞는다.

가장 인공적인 산물과 자연 그대로의 산물이라는 상반되어

보이는 두 대상의 이미지는, 많은 데이터의 빠른 처리와 손쉬운 사용을 위해 압축 코덱으로 약호화된 디지털

이미지가 다시 한번 압축 약호화 과정으로 되먹임-‘재활용’될

때 발생하는 데이터모싱의 전형적인 오류 외형으로 뒤섞인다. 무/유기물들의

죽음이 축적된 지구의 압축 시간을 가속적으로 압축-가용함으로써 구축된 아날로그/디지털 기계들의 ’무결점‘ 세계는

이제 자신의 결함들을 이윤화의 자동적 피드백 루프로 끊임없이 던져넣음으로써 글리치와 같은 치명적인 외양의 오류들을 만들어낸다. 죽음도 되살리는 전 지구적인 이윤의 되먹임이 빠르게 자전할수록 결코 되돌릴 수 없는 무질서도가 인류의 잔류한

시간을 무서운 속도로 축소한다.

기계가

죽지 않고 덕분에 인간도 죽지 않아서 인간도 기계도 모두 곧 죽음을 맞고야 말리라는 최신판 종말론이 이은희의 작업이 최종적으로 다다르고자 하는

결말은 아닐 것이다. 스크린에 맺힌 결함적 이미지가 아직 완전히 죽지 않은 스크린이 매개한 결과물이듯, 전 지구적 결함과 당대적 묵시록이 몰아대는 공포 역시 아직은 완전히 붕괴하지 않은 자본주의적 이윤 창출의 굴레가

보여주기를 허용한 ‘결함’이다. 죽음에 대한 공포는 끝없는 생에 대한 갈망을 촉진하기 때문이다.

다만

불멸이라는 낡아빠진 욕망 대신 더 많은 살아있는 것들, 새로이 살 것들에 대한 지칠 줄 모르는 충동과

이를 통해 실현될(것이라고 현혹하는) 영원한 ‘현재를 살라(live today)’는 격언이 그 자리를 대신했을

뿐이다. “어떤 산물의 오작동과 결함은 부적절한 생산의 기호가 아니라

‘사건적 잠재성’의 능동적 생산을 지시1 ”한다는

말처럼 기계-자본주의가 추동하는 죽을 수 없다는 결함, 아무런

결함도 남기지 않으려 함으로써 야기되는 결함은 이윤과 재화가 아닌 어떤 뜻하지 않은 차원의 가치와 의미를 잠재할지도 모른다. 그간 이은희의 작업이 명백한 ‘결함’을 통해 결함 아님으로서의 위치를 유지하는 ‘정상’들의 결함을 가시화해왔다면, 드러날

“결함으로서의 결함. 사건으로서의 결함2 ”을

들여다보기를 기대한다.

1

Rosa Menkman, The glitch moment (um) (Amsterdam: Institute of Network Cultures,

2011) 26

2

Sylvère Lotringer; Paul Virilio, The Accident of Art (Los Angeles:

Semiotext(e), 2005) 63.