인간의

몸은 인간의 존재를 규정하는 불변 요소들 중 하나이다. 몸이라는 원천 없이는 어떠한 생각이나 문화 생산, 인간 활동은 존재할 수 없다. 이러한 측면에서 몸은 하나의 매체이고, 몸이 수행하는 역할은 기술-과학의 근본적 관심이기도 하다. 이은희의 작업은 주로 몸과 기계, 기술이 촉발하는 제도와 시스템에

대한 문제를 일상 경험에 기반하여 접근하고, 무빙 이미지라는 기술 기반 예술에서의 신체 이미지를 매체적

본질과 연결하려 시도한다.

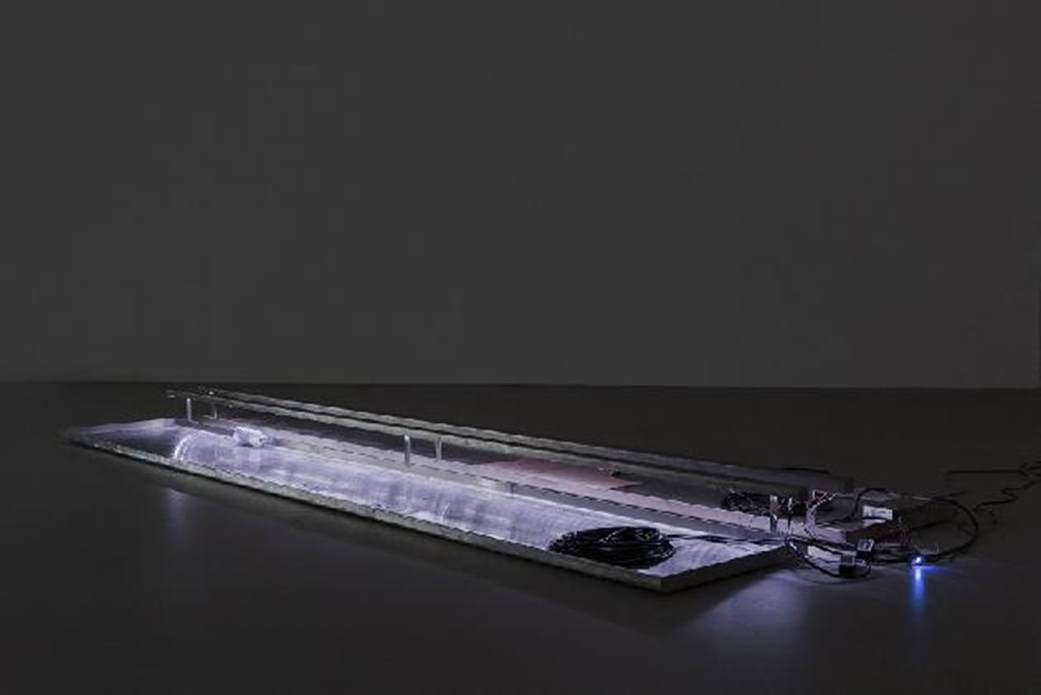

이번

네마프 작가전에서 첫 번째로 상영되는 〈이족보행을 위한 몇 가지 전제들〉(2021)은 ‘걷기’라는 행위를 중심으로 일반적인 걷기와 장애가 있다고 여겨지는

신체의 걷기 행위를 비교 또는 탐구하는 2채널 작업이다. 이

외에도 그의 작업 중 〈디딤기와 흔들기〉(2021), 〈AHANDINACAP〉(2020), 〈LONGING〉(2020)은 ‘걷기’나 ‘달리기’의 신체의 행위성을 중심으로 몸의 특정한 상태를 정상과 비정상으로 구분할 수 있느냐에 대한 문제를 비판적으로

살펴본다.

가족의 질병으로 긴 재활 치료를 지켜본 경험은 장애와 비장애 상태의 몸을 다루는 것이며 현실에서의

의료기술의 진화가 영향을 미친 내재된 긴장 상태의 몸을 관찰하는 일이기도 하다. 신체적으로 비정상적인

사람이 자신의 몸에 대해 인식하고 있는 기본적 태도가 무엇이든, 그는 정상적인 사람이 좀처럼 경험할

수 없는 몸의 감각을 가지고 있을 것이다. 이것은 이은희의 작업에서 대상으로서의 몸과 대행자로서의 몸

사이의 긴장으로 나타난다. 그의 작업에서 지속해 제시되는 치료 기술은 이러한 긴장의 강도를 높인다.

또

다른 상영 작품 〈블러드 캔 비 베리 베드〉(2018)은 의료기술에 의해 재현되는 신체-이미지에 대한 기술 매체에 대한 질문과 가족 일원의 투병기가 뒤섞인 비디오 에세이다. 영문 ‘Blood Can Be Very Bad’는 컴퓨터단층촬영(CT)으로 촬영된 환자의 두뇌를 신속히 진단하기 위한 절차를 일컫는 연상기호이다. 서구에서는 16세기 이후 질병의 증상이나 질환을 치료하기 위해 몸을

해부하고 연구하기 위한 다양한 방법들을 발전시켰다. 현재의 의학 영상 기술의 지속적인 발전은 몸의 내부에

대한 접근성을 향상해, 더욱 포괄적인 방식으로 몸의 내부를 드러내게 되었고, 가시적 대상으로서의 몸에 대한 집중을 끌어냈다.

작가는 이러한 이미지를

몸과 데이터의 관계로 다시 보기를 제안하는 동시에, 의료 기술이 치료를 위한 목적보다는 누군가의 삶과

죽음에 판정을 내리기 위한 결정된 이미지를 생산하는 원천으로 직시한다. 그것은 대상화된 신체 이미지로서의

목적에 충실하게 임하고 있으며, 작품의 영상 비율도 신체의 구조에 맞추어 세로 비율로 전환되어 제시된다. 이은희가 다루는 몸과 몸을 보조하는 기계 혹은 기술 장치를 통한 영상 이미지는 다소 적당한 거리를 유지하며

어떠한 사실관계(어떤 특정한 상태)를 파악하고 관찰하는 것으로

보이지만, 보다 근본적으로는 신체의 확장이나 증강을 지향하는 인간 향상과 이러한 인간 재구성을 위한

과학과 기술에 관한 관심을 현실 사회와의 관계 속에서 조망한다. 기술 메커니즘에 대한 탐색은 여타 작품에서

신체의 정상과 비정상에 대한 탐구와 연쇄한다.

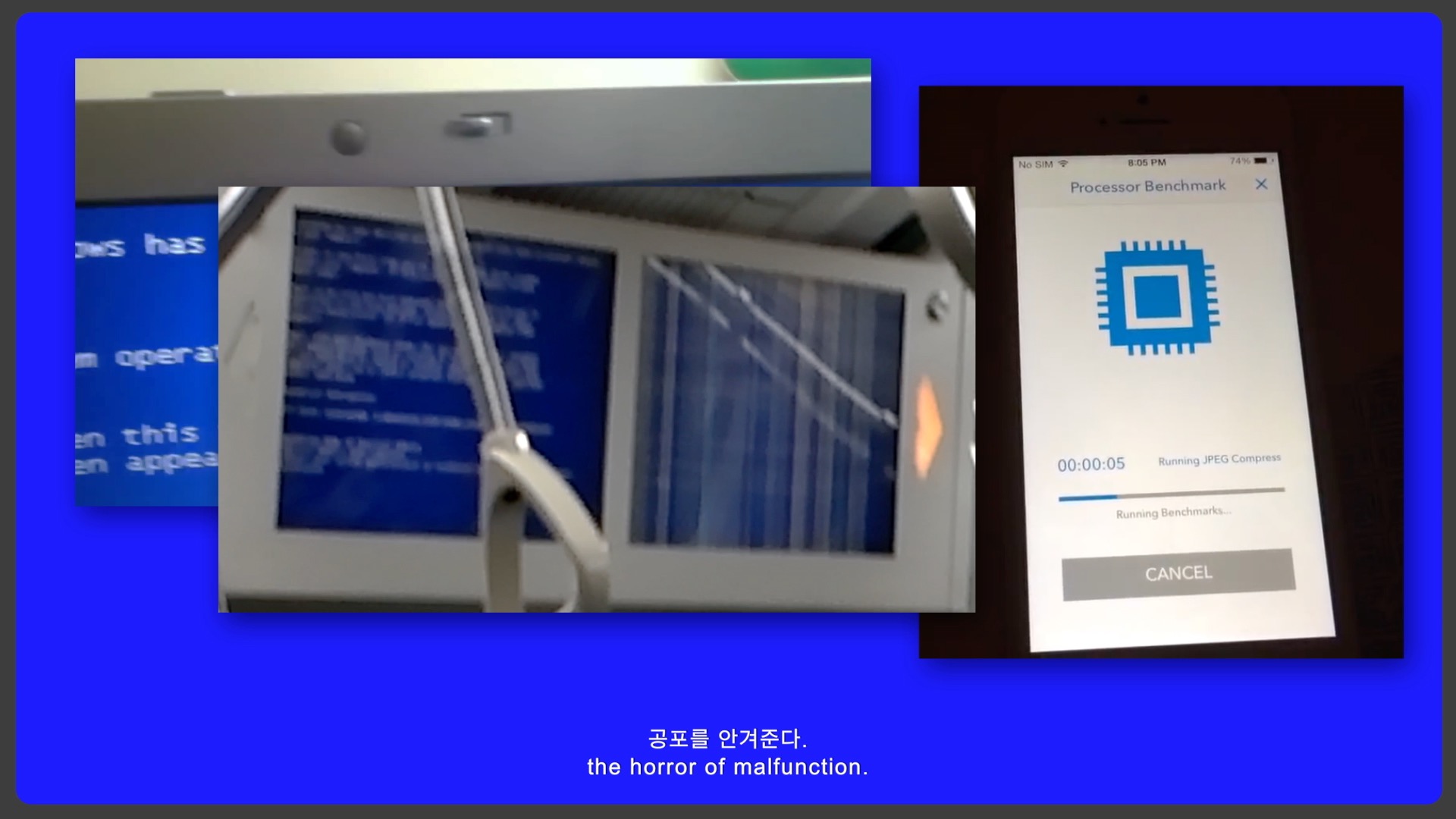

세

번째로 상영되는 2채널 〈컨트라스트 오브 유〉(2017)는

디지털 기술이 인식하거나 인식하지 못하는 혹은 잘못 인식하는 신체(얼굴) 이미지에 대한 문제를 여러 실제 사례를 통해 폭로하면서 디지털 기술의 비정상성에 대해 다룬다. 작가는 특정 인종에 대해 인식하지 못하는 기술 메커니즘에 대한 문제를 실제 사례의 푸티지를 통해 폭로한다. 여기서 기술은 인간을 감시하는 시스템이자 디지털 정보의 순환 속에서 인간 역시 이미지로만 평가하고 분류하는

기록 체계이자 불완전한 기술이라는 구조적 문제를 드러내고 있다.

영상에서는 실례로 휴렛 팻커드 노트북

카메라가 흑인만 인식하지 못하거나 뉴질랜드의 국가정보시스템에서 여권 발급을 위해 업로드한 사진 이미지를 인간으로 분류하지 못해 거부하거나, 또한 실제 은행 강도 사건에서 여죄가 없는 일반 시민의 얼굴을 강도와 같은 범죄자로 인식하는 얼굴인식 기능과

비디오 감식의 오류 같은 현실 문제를 보여준다. 이러한 기술적 결함이나 오류에도 불구하고 여전히 현실에서

디지털 정보로써 활용되는 기술의 위상적 상황은 어떤 경우에는 한 개인의 삶을 파괴하는 지경까지 이르게 하는 실제 우리의 현실 세계와 맞닿아 있다.

기술이 인간의 현실에 개입하여 인간을 무력한 존재로 만드는 것은 기술 주체로서의 인간과 기술의 잘못된 교환이며, 위계질서의 혼동을 가져온다. 이것은 포스트 휴먼의 관점주의 인간화

과정에 대한 포괄적인 이해가 필요하다. 사실 역사적으로 모든 신체화된 인간 존재가 인간으로 인정을 받아온

것은 아니다. 반복적으로 비인간화되어 온 인간들이 어떻게 그들의 인간됨을 다루어 왔는지 혹은 인간으로서

부여된 지위를 어떻게 재설정했는지에 대한 질문을 상기할 수밖에 없다. 어쩌면 포스트 휴먼 분석은 중심화된

관점에서 배제되어 왔던 주체성을 통해 다른 초점(foci)의 관심을 경험하는 것이다. 이것은 인간 지위의 배타주의적 제한에 대한 여타 다른 외부(자)들의 저항이나 수용, 재설정 같은 것과도 연관된다.

원래

이미지는 다른 것에 대한 닮음의 지각을 끌어내고, 그러므로 그것이 지시하는 대상이나 사물에 대한 일종의

연기된 반응을 일으키는 것과 같다. 에서 드러난 기술적 오류는 실재와의 인과적이거나 지표적 연관성을

상실했다는 것을 드러내는 것이다. 이미지는 언제나 우리의 몸과 밀접하게 연관되어 왔지만, 디지털화된 이미지는 우리가 항상 그곳에 있다고 인식하는 지각적 인지 세계의 또 다른 층위를 노출한다. 미디어를 가로지르는 이미지에 대한 연구는 여러 종류의 미디어에서 나타나는 구체적인 형상과 재현물의 실제 세계에서

출발한다.

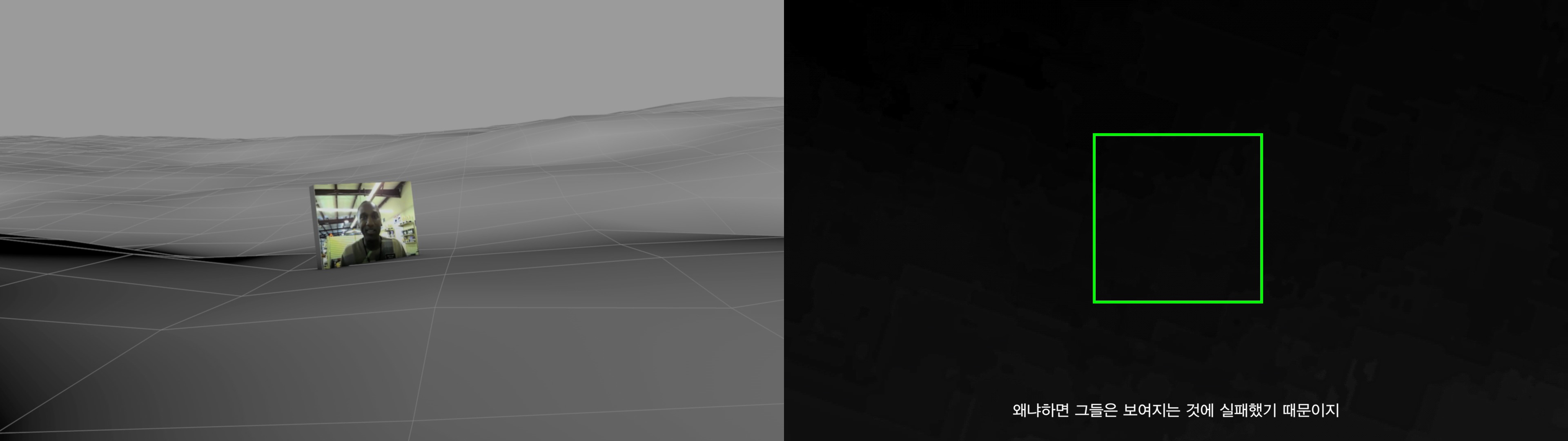

그리고 미디어의 생산자들과 소비자들의 정신적 삶으로 빠르게 이동하고, 실제 환경 속 그들의 육체적 실존으로 돌아가는 순환 과정에 있다. 마지막으로

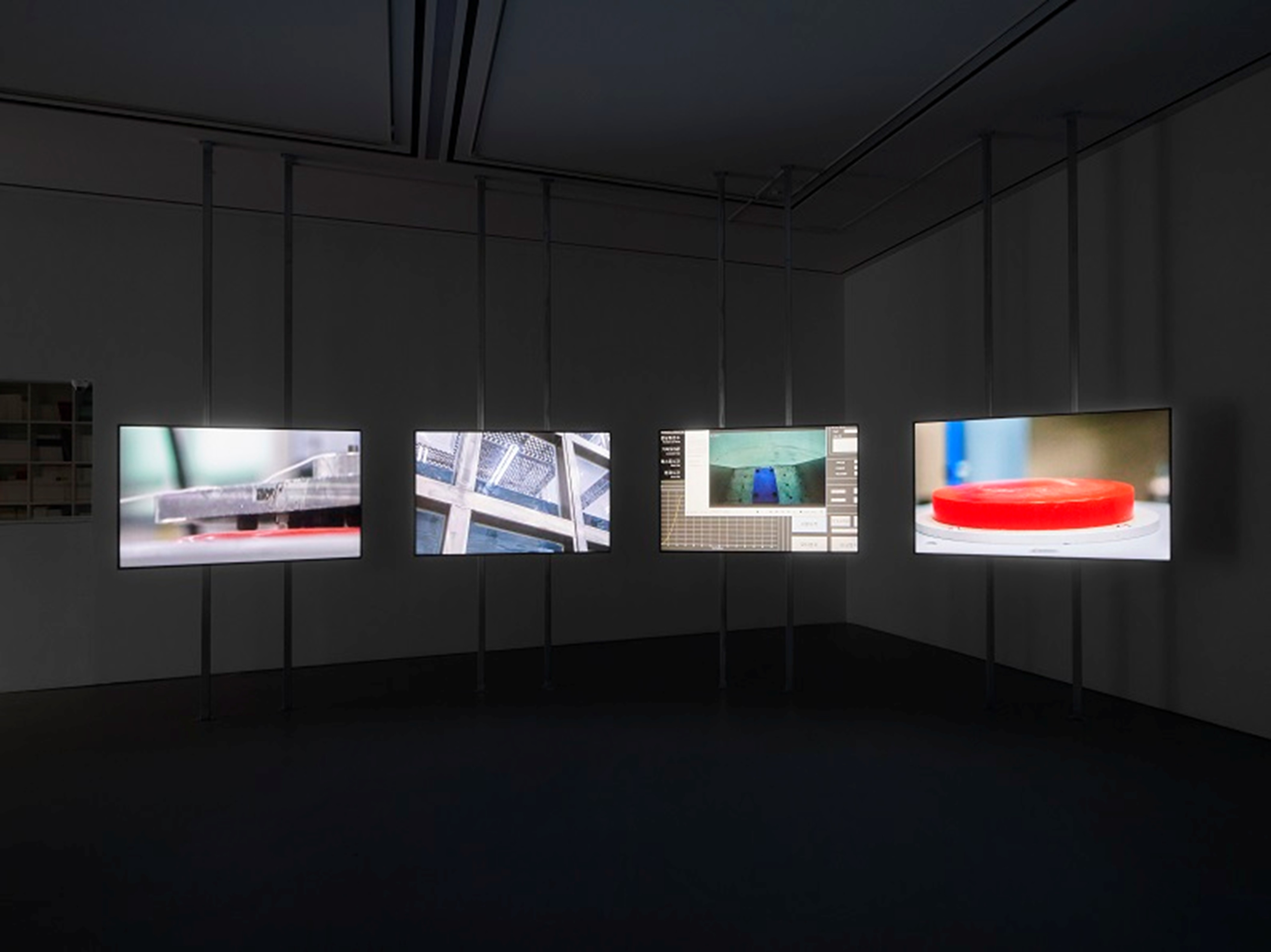

상영되는 〈핫/스턱/데드〉(2022)는

바로 이러한 순환 과정에서 우리의 몸과 물리적 스크린의 몸을 연결 짓는 시도로 볼 수 있다. 영상에서는 LED 스크린의 물리적 근원을 찾는 공정을 보여주는데 작가는 이미지를 매개하는 기술 매체로서의 스크린 자체에

집중한다기보다는 그것을 생산하는 인간의 손, 달리 말하면 인간의 생산 노동력에 대해 집중한다. 그리고 스크린이라는 신체(몸)를

구성하는 세포를 들여다보듯 픽셀과 기술 입자들을 확인한다.

스크린이라는

물리적 몸은 인간의 몸과 유사하게 유한한 시간적 연쇄를 가진다. 그것은 산업 생산물로서 스크린의 몸을

그것을 생산하는 인간의 손과 연결 짓는다. 영상에서는 직접 촬영한 인터뷰 영상과 컴퓨터 그래픽 등의

이미지 조합을 통해 다양한 질감으로 표현된다. 스크린의 표면은 스크린의 원래 몸체를 구성하는 물질성과

비물질성 사이를 가로지르고, 내부에 자리 잡고 있는, 생명력을

가진 ‘리퀴드 크리스탈’이라는 액정의 원천으로부터 가시화된다.

여기서 문제는 우리가 스크린 액정을 통해 재현 그 자체가 동일한 실재에 참여하고 물질의 일부가 되는 이러한

모방이나 재현의 순간과 얼마나 가까워지고자 욕망하는가에 대한 물음을 소환할 수 있다. 이것은 다시 이미지가

주체와 대상 사이의 경계를 희미하게 만들고, 우리는 우리가 보는 것이 되며, 그것이 우리에게 들어와 우리가 그것의 몸이 될 수 있는 존재(Being)로

공유되는 것이다. 〈The Flat Blue Sky〉(2016)에서 “그렇다면, 과연

저 파란 스크린의 표면 바로 아래에 존재하는 것은 무엇일까?”라고 던진 질문과 함께 스크린 안으로 들어왔다

파란 표면 아래로 사라지는 손은 〈핫/스턱/데드〉에서 재소환되면서

공명한다.

〈핫/스턱/데드〉

말미에 깨진 액정의 표면을 누군가의 손이 등장해 뜯어내는 그 장면에서 우리는 기술 이미지의 생산과 소비의 순환 속에서 단순히 우리 앞에 있는 것이

우리의 관심을 사로잡을 만큼 눈에 두드러진 영향력을 가지거나 손에 닿을 듯 가까운 동시에, 결코 닿을

수 없는 허상이며, 유령 같은 몸으로 존재한다는 것을 재인식하게 된다.

결국 기술로 매개된 이미지는 인간의 몸과는 다르게 자기 몸(스크린)이 소멸하여도 다시 자리를 옮겨, 절대 죽지 않는 몸을 갖고 우리

앞에 다시 나타날 것이다.