어둑한

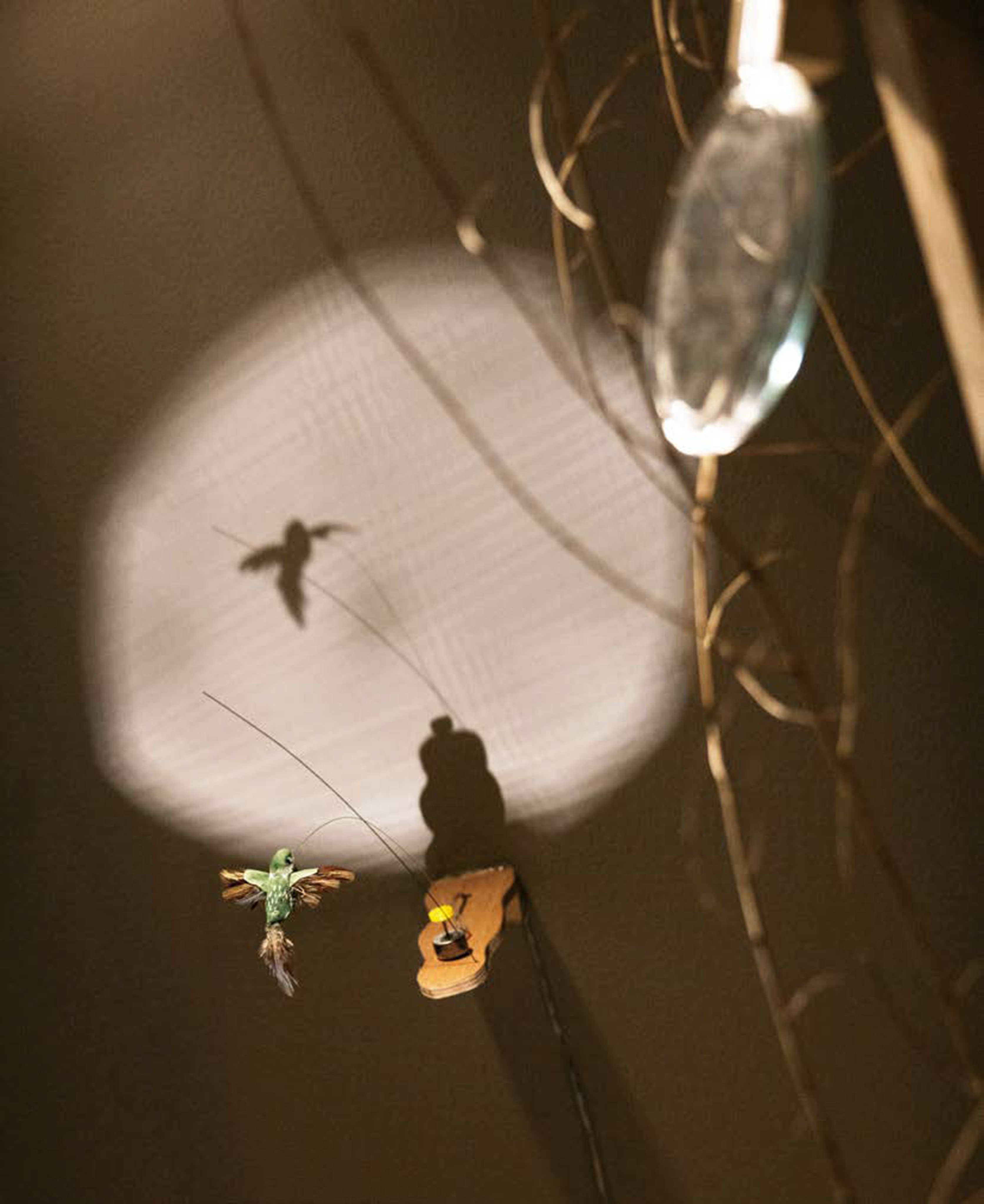

공간. 바닥에 놓인 건반 앞에 앉은 사람이 있다. 주변에는

나뭇가지와 풀잎, 선풍기, 수조, 작은 돌, 싱잉볼과 칼림바 같은 이국적인 악기들이 놓여 있다. 삼삼오오 모인 관객들 앞에서 퍼포머는 공연의 시작을 알리듯 조용히 촛불을 켜고, 장소의 기억을 담은 작은 돌을 건반 위에 올린다. 돌이 자신의 무게로

건반을 누르며 소리를 내고, 그 옆에서는 악기뿐 아니라 기능을 갖지 않는 일상의 조각들이 하나둘 겹쳐져

새로운 울림을 만들어낸다. 신중하게 눌리는 건반에 따라 새소리, 풍경이

부딪히는 소리, 도로의 소리, 바람에 나뭇가지가 스치는 소리, 시냇물이 흐르는 소리가 공간을 채우고, 신시사이저의 전자음과 함께

공기의 결을 흔든다. 선풍기가 돌아가며 작은 조명과 모터가 달린 나비 모형이 바람을 일으킨다.

이

소리들은 작가가 분쟁의 자리를 따라가거나 로힝야 난민을 만나기 위해 떠난 여정 속에서, 혹은 동료와

연대의 정을 나누던 현장에서 채집한 것들이다. 2021년 보안여관에서 열린 퍼포먼스 〈돌, 빛, 결〉에서부터 2024년

경기도미술관의 세월호 10주기 추모전 《우리가 바다》의 개·폐막 퍼포먼스까지, 협연자와 구성은 조금씩 달라졌지만 20여 분간 이루어지는 그의 사운드

공연은 항상 ‘사소하다고 여겨지는 것들’의 에너지를 증폭시킨다. 관객들은 누구도 정의할 수 없는, 각자의 경험 속 어느 순간과 공명한다. 작은 빛, 대기, 숨결, 공기, 그것들이 일으키는 미세한 울림과 함께.

작은

것들의 힘: 빛, 그림자,

돌멩이, 움직임

오로민경은 한결같이 세상을 바라보는 방식을 탐구하고 그 속에서 자신과 동료를 지키는 법을 고민해왔다. 그의 작업에서 핵심적인 것은 ‘작은 것들’이다. 빛, 그림자, 공기, 소리

등. 이 모든 것은 우리가 존재하는 데 필수적임에도 그 영향과 힘을 종종 잊어버리는 것들이다.

졸업

직후, 그는 도로 위 빛의 형태를 따라 분필로 채워 넣으며 빛과 그림자의 변화를 좇는 〈붙잡다〉(2010)를 선보였다. 그 빛은 시간이

지나면서 자연스럽게 사라졌지만, 남겨진 흔적은 순간을 포착하려는 시도 자체가 가진 힘을 보여주었다. 같은 해, 아현동 재개발 지역에서 작업한 〈그 때 담다〉(2010)는 사라지는 공간을 기억하는 방식이었다.

그는 철거될 예정인

건물의 외벽과 창문 너머로 비친 풍경을 상자 안에 담아냈다. 빛의 자리를 따라 작은 구멍을 내고, 그 틈을 통해 흘러 들어오는 빛으로 풍경을 떠올리게 했다. 작은

상자 속에는 그림자 연극처럼 남겨진 공간이 있었다. 이 작업들은 ‘사라지는 것에 생명력을 불어넣으며, 그 대상을 다시 바라보게 한다’는 그의 작업 방식의 초석이 되었다.

시간이

지나며 오로민경은 ‘고정된 형태로 기록하는 것’보다 ‘변화하는 과정 자체를 담아내는 것’에 더 관심을 두게 된다.

〈마음 듣기〉(2010, 부산 오픈스페이스 배)에서

그는 시계 초침의 움직임을 소리로 전환하며, 우리가 일상적으로 놓치고 있는 미세한 진동을 감각적으로

경험할 수 있도록 했다. 이 작업은 훗날 그가 연출해내는 공간과 소리에 대한 감각에서 닮은 점이 있다.