김혜원의 작업은 일상에서

반복적으로 마주치는 풍경을 사진으로 기록하고, 이를 회화로 번역하는 데서 출발한다. 〈하늘 높은 줄 모르고 솟은 은행나무〉(2020), 〈마포중앙도서관〉(2021), 〈당산철교를 건너는 2호선 열차의 내부〉(2022) 등 작업은 그가 실제로 이동하며 스쳐 지나간 장소들을 관찰하고, 사진이라는

매개를 통해 포착된 장면을 다시 바라보는 과정에서 비롯된다.

작가는 사진이 세계를

평평한 ‘부조’처럼 고정해버린다는 점을 문제 삼고, 카메라가 삭제하거나 단순화한 것들—특히 배경의 깊이나 시간의 흐름—을 회화적 층위로 다시 복원한다. 이러한 태도는 일상을 구성하는 구조물과

장면을 단순한 기록의 대상이 아닌, 기억과 지각이 결합된 복합적 공간으로 바라보게 한다.

그의 관심은 ‘보이는 것’ 너머에 놓인 세계의 층위를 재구성하는 데 있다. 작가는 사진 속에 드러나지 않는 잔여적 공간, 즉 화면 밖에 존재했을

주변부의 풍경을 기억 속에서 다시 불러오며, 이를 도안처럼 분해·재조합해

새로운 감각적 풍경을 만든다. 이는 단순한 재현을 넘어서, 일상을

바라보는 우리의 감각이 어떻게 구성되고, 무엇을 놓치고 있는지를 드러내는 방식이다. 첫번째 개인전 《Thickness of Pictures》(Hall1, 2022)에서 작가는 대중교통 내부와 같은 흔한 공간을 비워내듯 그려내지만, 그 비어 있음 속에 오히려 더 강한 공간감과 구조적 긴장이 생성된다.

그의 주제는 공간에서

시간으로 확장되기도 한다. 두번째 개인전 《해 시계》(스페이스

윌링앤딜링, 2023)에서는 빛의 이동, 계절의 변화, 하루의 길이에 의해 변모하는 풍경의 시간성이 핵심 요소로 등장한다. 〈홍대입구역 1번 출구 에스컬레이터〉(2023)와 같은 작품들은 특정 시간대가

가진 색조, 빛의 방향, 공기감 등 사진이 포착하지 못한

미묘한 ‘시간의 층’을 회화적 방식으로 드러낸다. 그의 회화는 대상의 이름보다 빛과 색의 입자가 먼저 지각되는 순간을 포착하며,

세계가 ‘배경–형상’이라는 구조가 아닌 ‘빛–색’이라는 작은 요소들로 구성된 것임을 보여준다.

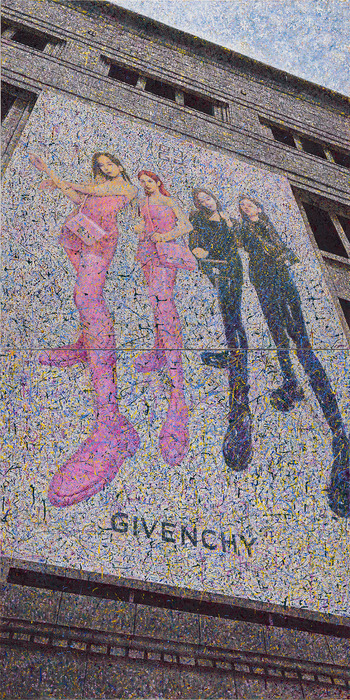

최근 개인전 《픽처레스크

투어》(피코, 2025)에서 그의 주제는 일상적 시선의 층위에서

더 나아가, 이미지와 회화의 역사, 풍경을 바라보는 방식의

전통까지 연결된다. 〈숲속〉(2025), 〈자동차 밑 고양이〉(2025) 등은 스마트폰의 반사 화면, 파노라마 시점, ‘블랙 미러’와 같은 매개를 통해

‘풍경을 본다는 행위’ 자체를 다시 인식하게 만든다. 이는

스마트폰 시대의 시각 경험을 클래식한 풍경 인식의 역사와 나란히 놓으며, 일상적 이미지 소비가 어떻게

회화적 감각으로 되돌아올 수 있는지를 탐색하는 시도다. 결국 김혜원은 일상적 장면 속에 도사린 시간·빛·기억의 층위를 회화를 통해 재정의하며, 이미지가 작동하는 방식 자체를 주요 개념으로 탐구해 왔다.