Exhibitions

《커튼콜》, 2022.05.25 – 2022.06.19, 디스위켄드룸

2022.05.25

디스위켄드룸

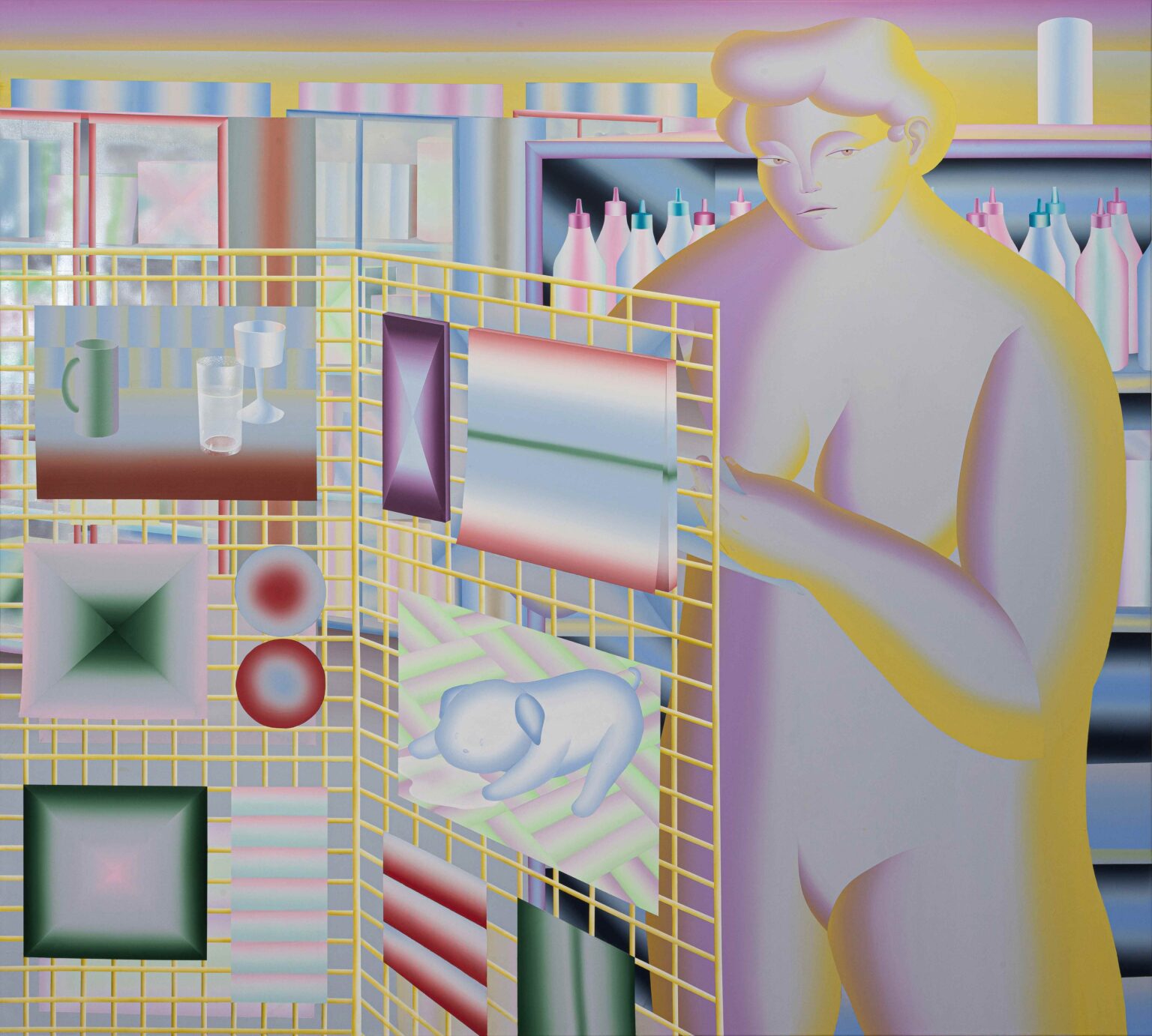

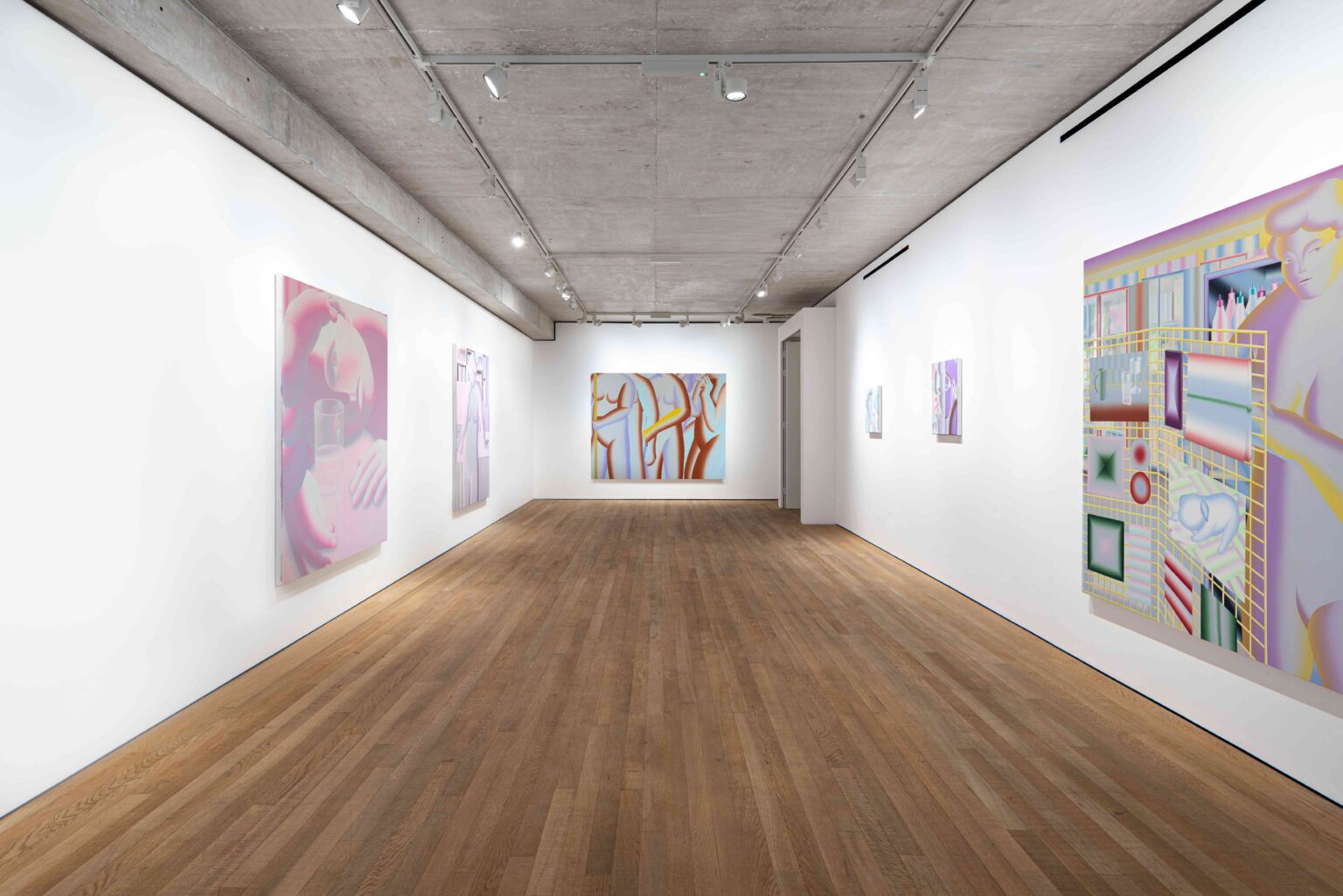

《커튼콜》 전시 전경(디스위켄드룸, 2022) ©디스위켄드룸

《커튼콜》 전시 전경(디스위켄드룸, 2022) ©디스위켄드룸

밝은 낮보다 동이 트기

전 검은 빛 아래에 놓인 밤이 더 많은 비밀을 품고 있는 법이다. 마찬가지로 눈앞에무엇이 선명하게 있을

때보다 그것이 지나간 자리에 더 진한 흔적이 남는다. 이처럼 이미 끝났다고 생각되는 장(scene)으로부터 다시금 시작되는 그 이후의 이야기는 김진희와 최민영의 작업에서 공통적으로 발견되는 소재이다.

전시 《커튼콜》은 서로 다른 장소에서 작업을 이어오고 있는 두 작가가 주목하는 이면의 존재들을 향한 시선을

다룬다. 그들은 일상의 개인들이 품을법한 주변적 사유를 고찰하며 언어화되지 않은 심리적, 감정적 공백을 개성 있는 농담으로 그려내고 있다.

《커튼콜》 전시 전경(디스위켄드룸, 2022) ©디스위켄드룸

《커튼콜》 전시 전경(디스위켄드룸, 2022) ©디스위켄드룸

김진희는 흔들리는 인간의

내면을 끈질기게 관찰하고 이를 붙잡을 수 있는 형상으로 전환해왔다. 그의 근작들은 지금 내 앞에 현존하지

않는 것에 대한 기억과 인상을 텅 빈 무대 위로 옮기는 데 초점을 맞춘다. 그려진 인물은 주로 어디인지

모를 빈 공간에서 사소한 행위를 이어간다. 한 곳을 멍하니 응시하거나,

작은 물건을 손에 조심스레 쥐어보거나, 때로는 좁은 틈 뒤로 큰 몸을 웅크려보기도 하는

이들은 평안해 보이기보다 어딘가 불완전한 상태로 보인다.

여기에 더해 그의 회화를 지배하는 강렬한 색채와

빛의 대비는 작가가 그리고자 하는 죽음, 상실, 이별 같은

삶의 무거운 사건이 갖는 복잡한 정서적 레이어를 시각화하는 효과적인 장치가 된다. 치밀하게 계산된 연극적인

조명과 건축적인 구조물들 사이에 놓인 둥근 몸들은 서로 부딪히며 기묘한 아우라를 생산하는데, 이 분위기는

유머러스함과 쓸쓸함, 긴장감과 허무함 그 사이를 오가는 양가적인 감각을 자극한다. 부재와 결핍의 서사는 김진희의 세계 안에서 한결 가볍지만 여전히 멜랑꼴리한 것으로서 다루어지며, 각 인물들이 화면 바깥에서 잃어버린 어떤 존재의 빈칸은 관람자들의 개인적 경험들로 조금씩 채워진다.

최민영은 눈을 감았을

때 볼 수 있는 것들, 혹은 빛이 물러가고 어둠이 주변을 가득 채우는 때에 역설적으로 시야에 드러나는

실체들을 상상한다. 따라서 그에게는 밤과 꿈이 상념을 위한 일종의 울타리가 된다. 실제와 가상의 중간지대에서나 볼 수 있을 법한 이미지는 주로 작가가 머릿속으로 떠올렸던 장면이나 낯선 환경에서

얻은 영감에서 출발한다. 가령 그가 스스로 이름 붙인 ‘약간 겁먹은 생물 (Slightly Frightened Creatures)’은 언젠가 그의 꿈에 등장했던 미지의 생명체로 이후

적극적으로 작가가 연출한 상황의 주인공이 된다.

별의 모양을 한 생물들은 계단을 오르내리거나 사람들이

머물렀을 장소를 돌아다니며 희미해진 작가의 꿈을 다시 쓰기 한다. 또한 가면을 쓴 인물들과 달빛 아래

등장하는 야생 동물은 작가가 낯선 지역에서 머무르며 마주했던 자연의 질감들을 몽환적인 풍경으로 재구성한 것이다.

마치 기존 문법에 어긋나지만 존립 가능한 시적 허용의 문장들처럼, 여러 미지의 개체들은

최민영의 회화 안에서 자유롭게 태어나며 초현실적인 광경을 계속해서 만들어간다.

철학자 알랭 바디우는 어둠을 ‘제한적인 동시에 무한한 행동이 일어나는 것’으로 설명한 적 있다. 김진희와 최민영의 작품을 지배하는 명암은 논리적 문법 아래서는 쉽사리 눈에 띄지 않던 것들을 선명하게 밝힌다. 그들의 세상에서 두려움과 호기심, 슬픔과 행복, 부재와 실재는 대립의 관계에 서 있기보다 한 시점에 다양한 층위를 이루며 공존할 수 있는 것으로 그려진다. 현실의 가장자리에 있던 잠재적인 감각들을 어루만지는 두 작가의 수사 앞에서 아직 끝나지 않은 커튼 뒤의 이야기를

기다리게 된다.

글 | 박지형 (디스위켄드룸 큐레이터)