이상의

시 「절벽」은 보이지도 않는 꽃의 향기가 있는 곳에 무덤을 판 시의 화자가, 보이지도 않는 무덤으로

들어가 누워, 또 보이지도 않는 꽃의 향기를 맡는다는 내용이다. 이

시는 짤막한 문장 몇 개가 반복적으로 쓰인 간결한 작품이지만 ‘보이지도 않는 꽃이’라는 구절로 여운을 남기면서 화자의 사라짐 또는 죽음의 상황에 대한 여지를 남긴다.

임선구는 「절벽」의 마지막 구절인 ‘보이지도않는꽃이’에서 시작하여, 눈에는 보이지 않으나 우리 곁에 엄연히 존재하고, 그러나 향기로 남아서 만져지지 않으면서 이내 사라질 것임을 암시하는 것들을 하나하나 떠올리는 행위로서 일련의

드로잉을 제작하였고, 이를 개인전 《보이지도않는꽃이: 발자국을

발굴하기》(세마창고, 2022)를 통해서 선보였다. 지난 수년간 임선구는 자신의 드로잉 작업들에 대해서 삶의 주변부에서 흩어지는 것들, 의식 아래로 침잠하려고 하는 감정, 기억, 경험들을 다시 끌어모으는 행위로 표현하면서, 다양한 재료를 사용하지만

무엇보다도 종이와 흑연이라는 재료를 다루는 작가라고 스스로를 표현한다.

종이는 그 자체로는 쉽게 구겨지고

찢어지며, 흑연 역시 종이 표면에 정착시키려 할 때 반복적으로 쌓아 올리는 동작과 힘을 요구하는 성질을

지녔다. 그런데 삶의 주변부에서 흩어지는 것들을 끌어모으려 하는 작가의 작업 취지와 종이 표면에 흑연이라는

건식 재료가 안착되어 이미지가 만들어지고 서사가 구성되는 과정과 방식은 여러모로 상통한다. 부스러지고

구겨지기 쉬운 재료들로 흩어지고 사라지는 기억과 감정, 경험을 포착하려는 의지가 곧 임선구의 드로잉

어법이 되었기 때문이다.

임선구는

자신의 작업에 심리적이고 신체적인 관점을 투영시켜 왔다. 특히 그는 연필, 흑연, 파스텔 등 드로잉을 위해 사용하는 재료들에서 떨어져 나오는

파편이나 가루를 기억의 편린이나 의식의 기저에 깔린 감정에 비유하면서 이 부스러기들이 드로잉을 통해 다시 자신의 그림으로 돌아오는 것이라 생각한다. 즉, 그에게 있어서 기억과 감정을 펼쳐내는 정신적인 행위가 재료들을

종이 위에서 섞고 켜켜이 올리는 물리적이고 신체적인 행위로 치환되는 것이다.

이것은 그의 작업이 재료를

수단 삼아 펼치는 단순한 퍼포먼스에 머무는 것이 아니라 물성에 대한 탐구를 거쳐 임선구 드로잉에 고유한 마티에르와 차별화된 시각적 뉘앙스를 획득하는

것으로 연결된다. 파편화된 기억은 애당초 논리적으로 연결될 수 없기에 작가는 내러티브의 파편들을 조합하는

콜라주를 통해 화면을 구성하곤 하는데, 여기에 이질적인 재료들이 만나서 충돌하고 뒤섞이며 마티에르에도

새로운 가능성을 만들어내는 것이다. 사실 임선구의 드로잉 작업에서 마티에르와 콜라주, 이를 통해 구성되는 내러티브와 화면 속 공간은 어떤 것이 원인이고 어떤 것이 그 결과라고 단정할 수 없을 만큼

동시다발적이고 복합적인 상황에서 결정되는 것 같다.

초창기 작업에서 임선구는 기억의 파편에 해당하는

단편적이지만 직접적인 내러티브를 문장으로 등장시키기도 하고 이야기에 등장하는 인물이나 동물, 그리고

장소, 공간을 한 화면상에서 자연스럽게 연결하고자 하는 의지가 강했던 것으로 보인다. 내러티브의 단초가 된 것이 파편적인 기억이었던 만큼 그 사이의 공백을 연결하는 역할을 하는 것은 작가의 기발한

환상들인데 이들은 이야기를 더 의뭉스럽게 만들고 긴장감을 부여하는 역할을 하면서도 하나의 통합적인 공간 구성을 만들어내는 데 중요하게 작용한다.

작가가

한동안 하나의 통합적인 화면에 콜라주한 이야기들을 펼쳐 놓고 관람자를 그 이야기 속으로 끌어들였다면, 이번

《보이지도않는꽃이: 발자국을 발굴하기》에서는 전시장소인 세마창고를 3

차원적인 화면으로 상정하여 그간 자신의 작업에 등장시켰던 시각적/내러티브적 요소들을 관람자와

거의 대등하거나 압도하는 스케일로 제작하여 실제 공간에 입체적으로 배치하였다. 그럼으로써 관람객은 작가의

작품 속에서 보던 요소들과 실제 공간에 함께 존재하게 됨으로써 임선구가 펼쳐내는 이야기 안으로 아예 들어온 상황에 처하게 되었다.

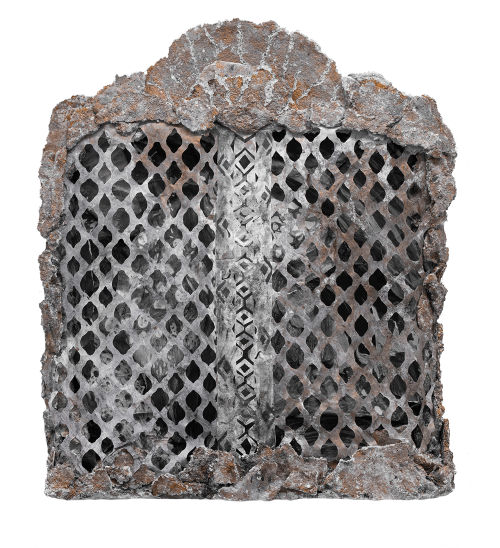

전시의 도입부에 해당하는 <물러나는 벽>(2022)으로 명명된 입구 작품들에 임선구는 파편적인 드로잉들을 콜라주하여 하나의 화면으로 완성한 개별

작업들을 다시 아치 형태의 터널로 만들어 설치하였다. 관람객이 메인 전시장으로 들어서기 위해서 통과해야

하는 관문인 이 작업들은 마치 동굴 입구에 들어선 것 같은 인상을 준다. 그도 그럴 것이 콜라주된 개별

작업들은 언뜻 보면 어떤 것은 누군가의 얼굴 같기도 하고, 또 어떤 것은 여러 이야기가 뒤섞인 캔버스

같기도 한데, 전체적으로는 동굴 벽의 우둘투둘한 표면에 수없이 많은 이미지와 마티에르가 뒤섞여 있는

것처럼 보인다. (인간의) 드로잉은 원래 동굴 벽에서 시작되었다는

것을 상기시키는 광경이다.

이 터널을 지나 메인 전시장으로 들어서면 작가는 전시장 한 가운데에 관람객이

여러 방향에서 밟고 올라설 수 있는 기단을 만들어 놓고 여기에 올라서서 공간 천장과 선반 구조물에 설치되어 있는 드로잉 조형물들을 바라볼 수 있도록

사방을 작품으로 둘러 구성하였다. 천장에서부터 드리워진 긴 드로잉들은 키 큰 나무가 모여 있는 숲의

광경처럼 보이기도 하여 관람객을 마치 숲 한가운데에 온 것 같은 착각을 준다. 그의 작품 속에 단골로

등장하는 장소이기 때문에 관람객이 숲에 들어온 것 같은 기분이 드는 건 자연스럽다.

그 사이로 작가의

환상 속 존재 같은 <보지 못하는 새>(2022)와

<발이 많이 달린 짐승>(2022)이 눈을 부릅뜨고

관람객을 바라보고 있다. 이들의 몸체에는 다시 많은 작은 이야기들이 또 존재한다. 콜라주 되어 있는 종이 파편 하나하나가 이야기의 단위 같다. 이들은

짐승 형상들은 전시장 공간 전체의 이야기를 구성하는 하나의 존재이고, 개별체로서는 다시 하나의 공간으로서

수많은 작은 이야기를 담고 있다. 그러나 중앙 기단에 오른 관람객에게 이들이 모여 있는 세마창고라는

장소는 일시적인 무대처럼 보이기도 하기 때문에 다른 장소로 간다면 다른 이야기의 요소들로 새로이 탄생할 것 같은 가능성을 지닌 존재들이다.

공교롭게도 임선구는 ‘보이지도 않는 꽃이’라는 시구에서 시작한 전시에 <보지 못하는 새>를 두었다. 그리고 이들은 마치 시에 대한 화답처럼 보지 못하는

눈으로 전시장을 바라본다. 이 눈이 보지 못하는 전시장 곳곳에는 각자의 개별적인 이야기를 지닌 존재들이

배회 중이다. 누군가 하나가 주인공일 필요 없이 각자의 의뭉스러운 이야기를 지니고 있고, 파편적으로 그러나 완전히 사라지지 않게끔 곳곳에 존재한다.

우리는

드로잉을 회화보다 하위로 보거나 한 작가의 작업에 있어서 아이디어 단계에서 발생하는 것, 또는 부차적인

요소로 볼 때가 많다. 그러나 임선구의 드로잉은 비교적 단출한 재료를 사용하면서도 재료의 가능성뿐만

아니라 드로잉의 공간적 범위를 한없이 확장시킬 수 있는 가능성을 보여준다. 이것은 상술했듯이 작가가

재료의 물성에 투영하는 심리적, 신체적 해석과 함께 이 해석이 작가가 콜라주 하듯 구성하는 내러티브와

방법상으로 개연성을 가지면서 공간적 확장을 가져오기 때문에 가능해진 것이다. 작가가 곳곳에 끼워 넣는

환상적 요소들 또한 드로잉의 공간과 서사를 입체적으로 만드는 역할을 한다.

작가는 자신의 드로잉 작업들을

삶의 주변부에서 흩어지는 것들, 의식 아래로 침잠하려고 하는 감정, 기억, 경험들을 다시 끌어 모으는 행위로 소박하게 묘사하였지만, 그의 작업이

지닌 에너지는 침잠하는 성질이 아니라 공간을 유기적으로 구성하고, 분위기를 장악할 수 있는 가능성을

가지고 있다. 이번 《보이지도않는꽃이: 발자국을 발굴하기》전은

세마창고 전시장, 즉 3 차원 공간 자체를 드로잉이 기거하는

공간으로 삼고, 관람객을 동등한 요소로 작동하게 함으로써 그의 드로잉의 잠재성, 확장 가능성을 여실히 보여준 전시라고 할 것이다.