Exhibitions

《불거지는 풍경》, 2019.06.05 – 2019.06.28, 공간형

2019.06.05

김명지

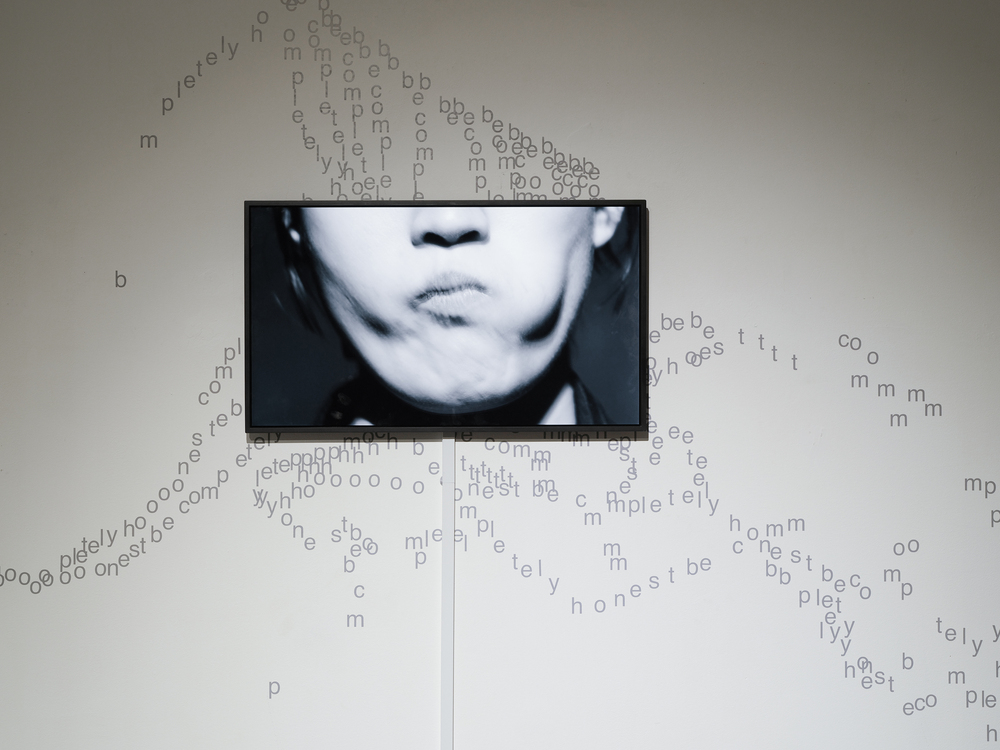

《불거지는 풍경》 전시 전경(공간형, 2019) ©임창곤

《불거지는 풍경》 전시 전경(공간형, 2019) ©임창곤

벽과

바닥을 차지하고 있는 붉고, 조각났거나 조합된 몸들이 모인 풍경을 바라본다. 이 남자들은 엉덩이를 높이 들어 성기와 항문을 드러내고 있다. 쭈그리고

앉은 이들은 부끄러움인지 소심함인지 모를 감정을 모순적이게도 제일 대담하게 드러내놓고 있다. 성 이분법적

질서로 형성된 위계는 ‘감정적인’, ‘수동적인’, ‘삽입

당하는’ 등의 수식을 약자를 향하여 배제 혹은 보호라는 타자화의 이름으로 휘두른다. 이들 인물화로 이루어진

풍경은 퀴어 남성을 소비하는 이미지와 폭력의 현장을 바라보도록 만든다. 남성 중심적 질서는 덫이 되어

퀴어 남성들을 가두고, 자르고, 뒤튼다. 이제 몸들이 놓인 곳 사이사이 하얀 벽과 바닥에서, 덫이 곳곳에

도사려 있는 풍경이 떠오르는가?

《불거지는 풍경》 전시 전경(공간형, 2019) ©임창곤

《불거지는 풍경》 전시 전경(공간형, 2019) ©임창곤

그려진

이들은 겉으로는 조각나고 잘려져 있고, 속으로는 비어있는 남자들이다.

‘비어있다’는 의미의 일부는 기존 질서 속 “정상” 범주의 남성 범위에서 벗어나 있다는 것이다. 임창곤은

그림의 지지체가 되는 여러 조각의 판넬로 이루어진 프레임을 ‘덫’이라고 이름 붙였다. 정상 범주에서

벗어난 자들을 위한 프레임을 구축하고자 했던 시도는 지금과 같이 그것을 ‘덫’으로 가시화하여 그가 그리는 남성의 몸을 직접 가두는 방식에 다다랐다. 그는 먼저 여러 조각의 판넬을 이리저리 조합하면서 전체 프레임의 모양 속에 어떠한 자세로 갇혀있을 법한 남성

인체의 형상을 떠오르게 하는 것으로 작업을 시작한다. 그 속에 그려나가는 몸의 경계는 부분적으로 프레임

밖으로 잘려나가기도 한다. 몸을 그린 스트로크는 판넬의 질감이 비쳐 보일 만큼, 마치 부풀어진 풍선 막과도 같이 얇다. 작가는 자신의 붓질에 대해

소리 지르듯 휘갈긴다고 말한다. 그 에너지가 점점 축적되기라도 하듯 최근에 제작된 작품일수록 색감이

더 붉어지고, 피부와 근육의 표현도 더불어 점점 부풀어 오르는 형태로 나타난다. 인물이 화면을 가득 채우고 있으면서도 이들을 ‘비어있는 남자’라고 부를 수 있는 이유는 이 때문이기도 하다. 얇은 몸, 붉은 껍데기와 이미지만 남은 남자들. 대상화된 퀴어의 몸과 역사에서 빈칸처럼 남겨진(혹은 사라진) 부분들은 어떤 모습으로, 어디에 놓여 있는가?

임창곤, 〈비어있는 남자〉, 2018, 나무 패널에 유채, 133x145cm ©임창곤

임창곤, 〈비어있는 남자〉, 2018, 나무 패널에 유채, 133x145cm ©임창곤

덫에

걸려 뒤틀어진 모양새라고 하더라도 이들의 자세나 시선은 기존 “정상적”인 범주의 성 관념에서 벗어나는 성적 행동이나 감정 등을 노출하는 행위를

그려낸 것이다. 그리고 동시에 이성애자 남성 중심적 시선으로의 시혜적 인정에 맞서 퀴어의 있는 그대로의

존재와 살아 있음을 드러내는 오랜 투쟁의 한 방법이다.

각각의

인물을 한 명씩 바라본다. 허공을 향한 시선을 따라가면 그 끝에서 다시 발견하는 다른 조각난 몸과 시선이

있다. 하나의 조각난 몸과 그가 던지는 시선은 하나의 소리치는 목소리가 되어 서로 부딪히고 있다. 배제와 교정의 대상이라는 낙인의 이름이었던 ‘퀴어’가 연대의 이름으로 변모하였듯이, ‘비어있는 남자’들이 모여 불거지게 하는 풍경은 한 사람의 퀴어로서의 목소리로 모여 세상 밖을 향하여 울리게

한다.