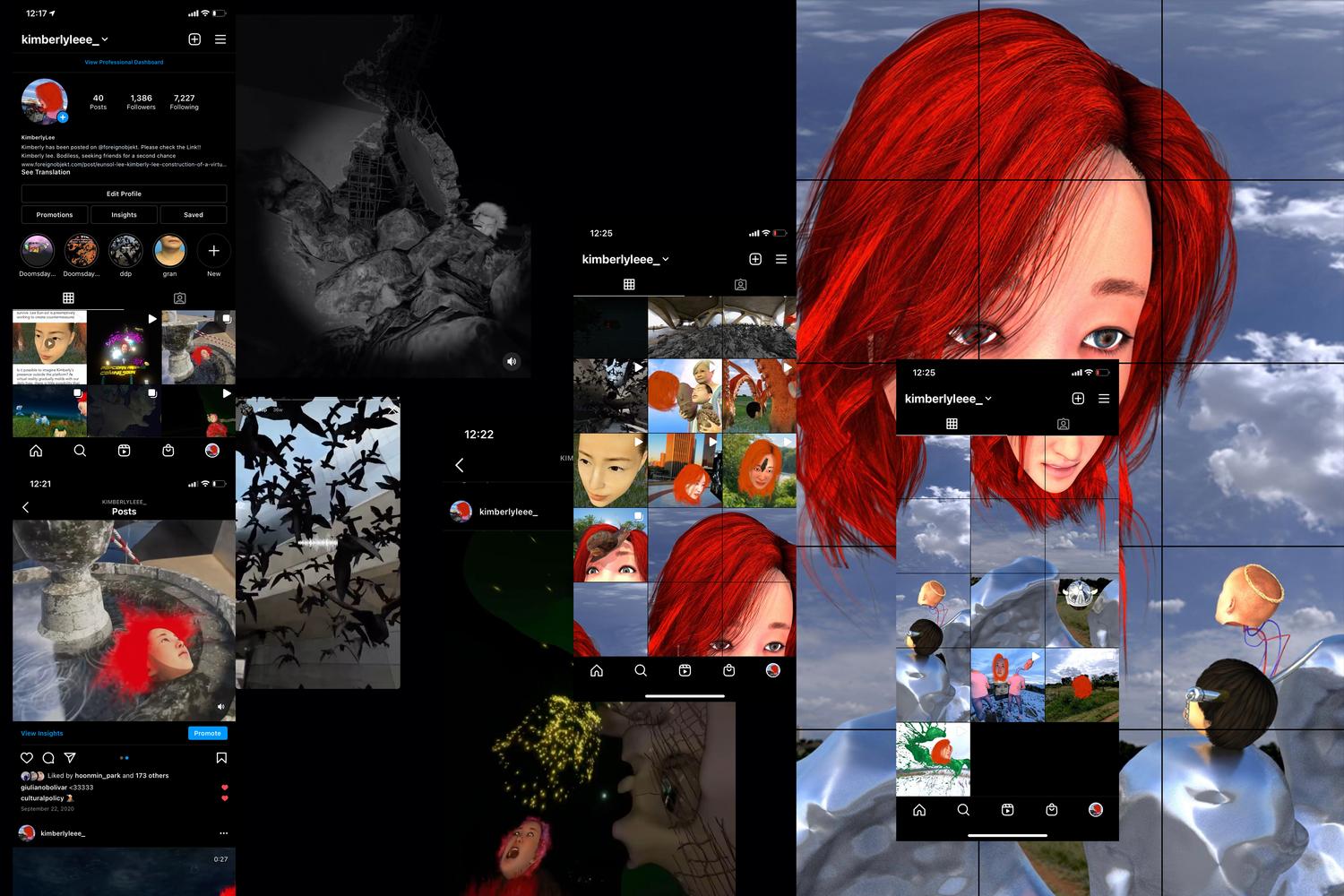

우선, 이 모든 이야기를 시작하기에 앞서 ‘킴벌리(Kimberly Lee)’를 소개해야 하겠다. 킴벌리는 작가가 단지

서사를 만들기 위해 동원한 캐릭터가 아니고, 순전히 가공된 창조물도 아니다. 몇 해 전, 이은솔은 자신의 개인

SNS 계정을 해킹 당했다. 당시 해커는 계정 이름을

‘Kimberly’로 바꿔 놓았고, 계정주인 작가는 이 사실을 모른 채로 수 개월을 보냈는데

그동안 ‘킴벌리’는 그 자리에서 자기 생명을 연장하고 있었다. 뒤늦게 이 사실을 인지하고 난 후에도 이은솔은 킴벌리를 그대로 살려 두기로 한다. 그리하여 작가는 해킹 당한 SNS 계정(instagram, @kimberlyleee_) 자체를 작업의 터전으로 삼고,

이은솔이 접속한 ‘킴벌리’는 활성화된 온라인

생태계에 뿌리를 내리게 된다. SNS 계정이 사고 팔 수 있는 소비재가 된 것이 현실이라지만, 둘은 소유에 의한 귀속 관계를 취하지 않는다. 대신, 이은솔은 현실의 확장이자 동시에 현실과 일정한 거리를 갖는 자율적 체계를 존중하며 그 안에서 살아가는 평행세계의

인물로서 킴벌리를 마주한다.

작가는 스스로를 소개하며 “킴벌리의 존재를 지속시키기 위한 노력으로 일련의 프로젝트들을 계속하여 생산하고 있고, 가상인물에 대한 이러한 의무감을 작업의 동기로 삼는다”1고 적어

왔다. 작업 자체가 킴벌리의 존재를 지속시키는 일에 초점을 맞추고 있다는 것은 무엇을 의미하는가? 대체 킴벌리에게 기대되는 것이 무엇이기에, 그는 킴벌리를 (공동) 양육하기 위한 조건들을 그토록 열심히 구축하는가? 서둘러 말하자면, 킴벌리는 평행세계의 유토피아적 실현을 위한 매개가

될 것으로 기대된다. 의심의 여지없이, 이때의 ‘평행세계’는 웹 기반의 세계를 가리킨다.

89년 ‘World Wide Web’을 만든 최초의 물리학자들은 세계인의 공동 연구를 절실히

필요로 하며, 유무형의 관념과 지식을 공유재로 활용할 것을 제안했다.

웹에 걸린 애초의 기대가 그러했던 만큼 웹-유토피아에 관한 도취가 그토록 빠르게 번진 것도

예상 밖의 일은 아니었다. 하지만 시간이 지나고 웹 2.0과 3.0을 거치며 기대와 현실은 조금씩 양태를 달리하게 되었다. 웹 2.0은 웹 자체를 일반 대중에게 보급시키기를 가속화했고, 민주적이라

할 만한 접근권을 보장했다. 그러나 곧 독점적 대기업들이 주관하는 플랫폼, 브라우저는 정보의 유통을 통제하고 곳곳에 광고-소비주의 메커니즘을

적용하기에 이르렀다. 이를 문제로 인식하고 선회한 차세대 웹은 AI 기술

및 빅데이터 처리 기술을 통한 사용자 맞춤형 정보 제공을 특징으로 하며, 특정 플랫폼을 경유하지 않고도

사용자 간 소통이 가능한 탈-중앙적 네트워크를 구성하려 한다. 블록체인과

암호화폐는 이러한 웹 3.0의 도래를 지시한다. ‘블록체인’이란 중앙 집중적 서버를 거치지 않고 사용자 간(P2P:

peer-to-peer) 상호 연결을 바탕으로 한 네트워킹을 말한다. 그 과정에서 상호연결의

유지, 보수를 위한 비용 발생은 특정한 경제 논리를 발생시키는데, 이때의

부담 및 보상으로 형성되는 것이 ‘암호화폐’다.

끊임없는 자본주의의 전횡으로 그 초기 목표와 전망을 잃어버린 지 오래지만, 그럼에도 불구하고

웹의 꿈은 갱신되고 있다. 중앙집권화 된 유통망에 구멍을 뚫고, 다른

곳에서 공공을 위한 망을 형성하려는 꿈이 그것이다. 블록체인과 암호화폐에 긍정적 미래를 시험하는 자들은

여전히 유토피아를 그린다. 웹 3.0 시대의 낙관적 전망

아래서 킴벌리는 (1) 철저한 자유를 유지하며 (2) 무한히

스스로와 스스로의 가능성을 증식하는 한편 (3) 연대하는 공동체를 확보하려 한다. 〈Midnight Sun Daze〉는 이를 위한 킴벌리의 여정을

담은 짧은 영화다.

킴벌리의 특이점은 ‘머리만 있는’ 두족류(頭足類, 머리를 발 삼아 움직이는 생명체)라는 데에서 우선 기인한다. 머리만 둥둥 떠다니는 킴벌리의 시각적

형상은 기이한 상상력을 자극하기에 충분하다. 포스트 휴먼 논의라 할 만한 것을 떠올리게 하면서 말이다. 〈Midnight Sun Daze〉에서 킴벌리의 대화 상대로 등장하기도

하는 카나베로 박사(Dr. Sergio Canavero, 1964~)는 이탈리아인 신경외과의로, 살아있는 사람의 머리와 전신 마비된 뇌사 상태의 사람의 몸을 연결하려 한다.2

휴머니즘 이후의 인간 – 기계로부터, 기계에

의해, 기계를 향해 확장될 수 있는 인체는 ‘정상성’과 ‘완전성’의 이상을

현실화할 것으로 기대된다. 이때, 그 자체 생명이자 이성적

판단 주체인 두족류 식 머리는 카나베로의 구상에 적절하게 부합할 것 같다. 그러나 킴벌리는 카나베로의

기대에 따라 움직이지 않고, 보다 폭 넓은 자유를 택한다. 킴벌리는, ‘몸’과 더불어 개인을 결정짓는 여타 상징(성징, 계급적 징표 등)을

던져버리고, 숙주 없이도 살아남아 세계를 유영한다.

킴벌리는 결코 카나베로가 그리는 지도 안으로 흡수되지 않고, 자신의 ‘두족류’를 재생산–혹은

자기 복제–한다(따라서 빨간색 긴 머리를 휘날리는 영상 속

킴벌리는 하나인 동시에 셋이기도 한 것이다). 나아가 그는 돌연변이-진화를

시도하며 두족류의 운명을 개진한다. 작가가 새 작업에서 방점을 두는 지점도 여기인데, 킴벌리는 이제 외부의 이질적 요소들을 자기 안으로 끌어들이고, 변태를

통한 일신의 도약을 꿈꾼다. 킴벌리는 평범한 재료를 융합해 절대 원소를 얻어내는 마법처럼, 미지의 영혼들을 소환하여 새로운 자기를 만들려 한다. 〈Midnight Sun Daze〉는 연성술 및 연금술과 같은 마법을 이용하는 킴벌리의 여정을 서사적으로 배치한다.

전시장에 설치될 투 채널 스크린은 이를 공간적으로 표현한다. 영상 초반에는 하나의 공간을

출력하고 있던 스크린은 어느 지점부터 상∙하단으로 분리된 이미지를 보여준다. 상단 스크린에는 킴벌리의 여정이 그려지고, 하단 스크린에는 상단의

여정에서 불거져 나온 것으로 보이는 일종의 파생물들이 나타난다. 킴벌리는 여정 중에 만난 타자의 영혼들을

불러내어 자기 자신의 변신에 사용하려 하는데, 그 시도는 거의 실패한다. 실패할 때마다, 하단 스크린에는 흔적이 남는다. 초월되지 못한 잔여 영혼들(귀신 혹은 악마들)이 아래에 남아 이상한 모양으로 증식하거나 엉뚱한 모양으로 서로 엉겨 붙기도 한다. 마침내 작업의 말미에 킴벌리가 마법에 성공할 때, 하단 스크린 속

쌓여 가던 실패의 증거들은 킴벌리의 부름에 공명하며 상단으로 솟아오른다. 이로써 아래쪽 스크린에 보이던

이미지들은 일순간 자취를 감추고, 상단 스크린 이미지는 이들이 킴벌리와 함께 두둥실 떠오른 모습으로

전환된다.