Exhibitions

《Re-wind》, 2018.05.11 – 2018.06.07, 아웃사이트

2018.05.11

김상진(out_sight, 디렉터)

신정균, 〈베고니아

부르기〉, 2016, 싱글채널 비디오, 4분 30초 © 신정균

하나의

길고 긴 거짓말

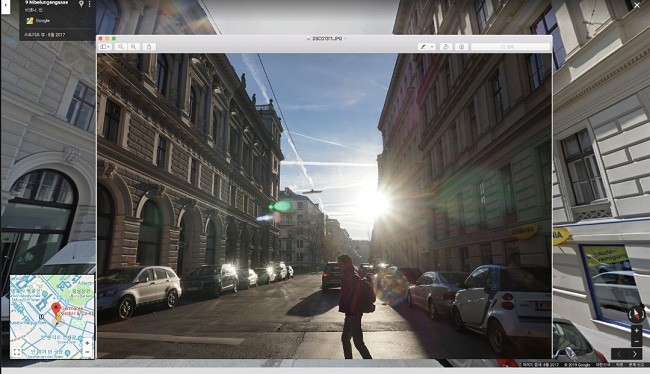

신정균은 분단국가인 대한민국 사회 속에 잠재하는 특정 불안들을 군, 안보, 이념, 음모론 등의 소재를 통해 노출 시켜왔다. 그는 작품 속에서 장르적 형식들을 적극적으로 차용하여 진실과 허구, 내용과

형식, 과거와 현재, 진지함과 유희의 위상 차를 넘나드는

시뮬레이션을 구성한다. 그의 영상들은 ‘매체가 곧 내용이다.’ (The medium is the message)라는 마샬 맥루한의 격언을 충실히 따른다. 일상적이거나 하찮은 정보들은 국영방송, 첩보, 다큐멘터리, 고발프로그램, CG 등의

과장되고 경직된 형식을 통해 재구성되고 작가는 이를 통해 잠재된 불안을 증폭시킨다. 그리고 결국 이러한

구성의 총합은 일종의 모큐멘터리의 형식으로 귀결된다.

모큐멘터리 속에서 우리는 아무 것도 신뢰할 수 없다. 더 이상 어느 부분이 진실이고

어느 부분이 조작인지 확인할 수 없기 때문이다. 섞여들어간 거짓들을 탐지하기 위해서는 시간과 공간, 제도와 같이 일상에서 의심받지 않던 조건들마저 그 진위를 의심 받는다. 그러므로

그 안에서 벌어지는 일들은 하나의 자연스러운 극화 혹은 고발극처럼 이어지지만 그것은 실제로 아무 것도 증명하지 않고 아무 것도 고발하지 않는다. 진실도 거짓도 증명되지 않으므로 갈등은 명쾌한 논리의 서사구조에 진입하지 못하며 따라서 해결되지 못한 부조리의

흔적들은 관객들에게 막연한 불안의 기시감으로 덩그러니 남겨져 있게 된다.

신정균, 〈옥류체로 쓰여진 노래〉, 2013

©신정균

신정균, 〈옥류체로 쓰여진 노래〉, 2013

©신정균

이전의 작업 〈베고니아 부르기〉 (2016), 〈옥류체로 쓰여진 노래〉2013) 등에서 이미 보여주었듯이 작가는 형식이 내용을 어떻게 전도시키는가를 보여주는데에 능숙하다. 그러한 반전의 장치들은 영상 속에서도 이야기의 레이어 구석구석 설치되어 있다.

그는 고발극이나 다큐멘터리같은 형식을 사용해 일상의 현실을 과잉의식하게 만들고 다시 그 신뢰의 형식들을 모큐멘터리라는 형식 속에 넣어

희석시킨다. 그는 진지한 고발들을 하기 위해 진지하지 않은 소재들을 진지한 형식에 대입하고 이를 다시

진지하지 않은 이야기의 틀에 담아 무엇에도 진지한 이야기만 해 대는 곳-미술계-에 내놓는다. 헌데 그 복잡한 미로와 같은 반전들을 통해 그가 얻고자

하는 것은 이전 세대들이 투쟁을 해오던 그런 의로운 고발자의 자리가 아니다. 그는 오히려 ‘사건의 해결’ 보다는 ‘판단의

유예’ 를 제시한다.

차용된 진지한 형식미들이 서사의 구조를 매듭지어 나가는 동안 정교하지 못한 CG를

비롯한 B급 레퍼런스가 주기적으로 등장하여 형식의 매체적 신뢰도를 의도적으로 손상시킨다. 그래서 그의 모큐멘터리는 끊임없이 관객들 에게 몰입할 것을 요구하는 영화 〈블레어위치〉의 방식보다는 비인기

케이블 채널의 한가한 시간대를 점령하곤 하는 저예산 모큐멘터리 혹은 유튜브를 떠도는 페이크다큐멘터리를 더 닮아있다. 그러니까 이것은 최종적 반전의 장치일지도 모른다. 형식과 내용 간의 거듭된 반전은 결국 전통적 서사 구조를 혼란에 빠트리고 곧 현실 자체를 허구와 비

허구 사이의 음모론적 가능성으로 만들어버린다. 더 이상 아무것도 확신할 수 없고 모든 것은 사실(아마 미술 그

자체마저도) 하나의 길고 긴 거짓말일지도 모른다는 생각이 들기 시작하면서 말이다.

그는 이번 전시에서 하나의 시간(우리의 시간)과 공존했던 이면의 시간(안보의 시간)에 대하여 이야기한다. 분명 어떤

시간들은 그 체제와 공존할 수 있는 명분을 가지지 못한다. 마치 아날로그 테이프의 한면이 재생되어지는 동안 다른 한면의 시간이 침묵하듯이, 두 시간은 동시에 존재하지만 둘은 서로에게 모순적

전제로서 존재하므로 동시에 재생될 수 없다. 그리고 이것은 여전히 우리의 일상이라는 환영을 유지하기 위한 가장 중요한 전제조건이다. 작가가 이번 전시에서 다루고 있는 북파공작원이나 군에서 사고를 당한 청년 병사의 이야기는 사실 꽤나 익숙한 소재이면서도 우리의 시간으로 진지하게 들어온 적이 없는

희미한 대상으로 남아왔다. 이는 그들이 아주 솜씨좋게 은신해 왔기 때문이라기 보다는 우리가 애써 그들을 못 본체 해왔기 때문일 것이다. 혹은 의식적이 아니었다 하더라도 그들은 같은 시간 속에서 다른 시간을 보냈으므로 우리는 그들을, 마치 투명

인간처럼 애초에 알아볼 수 없었을지도 모른다.

작가는 같은 기억 위에 그려지지 못하는 지워진 시간을 재현하기 위해 증인들의 주변화된 증언들을 단서 혹은 알리바이로 삼아 잊혀진 시간을 다시 재구성한다. 그리고 B급 미디어들이 만들어내는 출처를 알 수 없는 아리송한

이야기처럼 그의 시뮬레이션은 또 다시 능숙하게 형식을 조합하고 그 안에 안착한다. 영상 속 이야기가 끝나 갈 때 쯤이면 작가는 일상의 어느 언저리 즈음에 그 이면의 것들을 얹어 그들이 다른 시간 속 어딘가에서 같은 시간을 공유했음을 표시해 놓는다. 마치 하나의 길고 긴 거짓말처럼.