이번 전시의 제목이자 동명의 대표 작업 <사각>은 가시 범위에서 가려져 있지만 실상은 언제나 존재하고 있는 전경을 보여 준다. ‘사각’은 위험한 뉘앙스를 풍기는 단어이다. 보이지 않기 때문에 존재하지 않는다는 믿음이 성립하기 때문이다. 그리고 그 믿음은 종종 우리의 신념을 배반하곤 한다. 전작 <불분명한 대답>과 마찬가지로, <사각> 역시 일상의 모순과 미스터리를 작가의 시각 언어로 재현한 응답이다. 작업에 등장하는 인물(스타킹을 신은 여인), 화초, 잘려진 나뭇가지, 죽은 새, 손, 가위 등 재현의 대상은 작가를 둘러싼 상황과 주변 파편의 나열이자 작가의 무의식을 총체하는 무언의 풍경이다. 그림에는 유난히 손이 자주 등장한다. 새로 태어나는 생명을 받는 의사의 손, 도움을 건네는 손, 서로 맞잡은 손, 얼굴을 가리는 손... 손은 예술가에게 가장 중요한 신체이자 표현 도구이다. 심리적 풍경에 등장하는 손의 비중은 작가의 강한 예술가적 자아를 드러낸다. 또한 손은 그림에서 중심 축 역할을 한다. 시선을 회피하고 싶은 이의 얼굴을 가려주는 것은 한 뼘의 손바닥이고, 여인과 소녀의 관계는 맞잡은 손으로 연결된다. 작업대 위에서 가위를 쥐고, 실 한 가닥으로 아슬아슬한 균형을 잡고 지지하는 것도 모두 손이다.(<그것의 중심>) 곤란한 손, 책임감 있는 손, 노동하는 손, 방해하는 손, 실수하는 손... 작가의 손 그림이 표현하는 풍부한 표정을 찾는 것도 작업 감상에서 느낄 수 있는 즐거움이다. 하지만 막상 이진주의 그림을 해석할 때, 개별적 상징보다는 ‘이야기’와 ‘스토리’에 방점이 찍혀야 한다고 느낀다. 그녀의 그림은 마지막 퍼즐 조각을 맞추며 완성되어가는 규칙을 따르고 있지 않다. 이야기는 한 땀 한 땀 알 수 없는 미래로 나아간다.

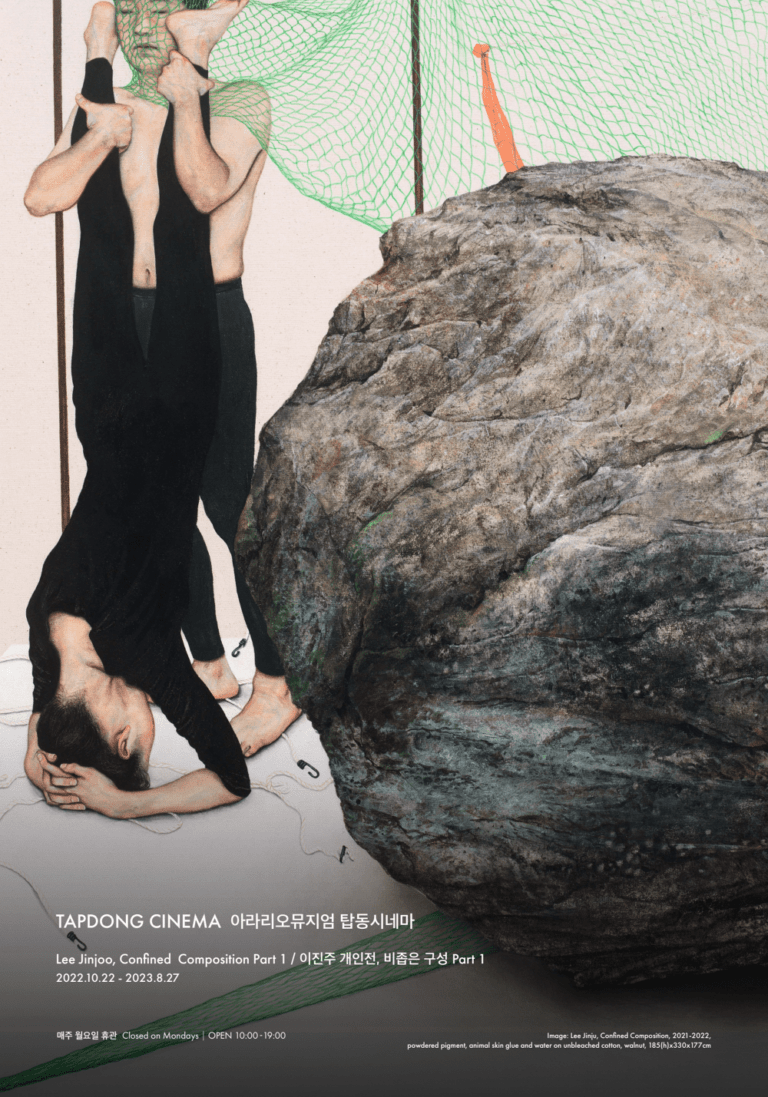

<사각>은 A자형 구조의 대형작업이다. 말린 종이를 또르르 펼쳐내듯이, 하고 싶었지만 빈 공간이 부족해서 미처 다 하지 못했던 이야기들이 펼쳐진다. 불분명한 대화의 서사는 스스로를 확장한다. 지난 전시들과 비교해 보았을 때 가장 두드러진 차이이다. 작가의 서사는 편린의 나열처럼 보이지만 실상은 삶과 죽음, 그리고 우리가 살아가고 있는 사회를 바라보는 예술가의 관점을 반영한다. 작가는 예술가로서 우리가 처한 상황에 끊임없이 ‘질문’을 해야 한다는 책임 의식을 짙게 가지고 있다. 작가의 그림은 한국 사회를 살아가고 있는 동시대인들이 함께 겪은 사회적 사고와 밀접하게 닿아 있다. 세월호 사건과 엄마 자아로서 발동하는 애도, 가족의 죽음으로 이어지는 삶과 죽음의 모호한 연결지점으로의 작가 탐구, 코로나 팬더믹으로 불거진 사회 공동체 의식과 종교의 방향 등이 모두 작업 안에 새겨 있다. 작가의 자아 - 작가를 둘러싼 주변의 풍경 - 그 풍경을 끊임없이 침투하는 세상의 모순. 작가의 서사체계는 이렇게 세 가지로 나누어 분석할 수 있으며, 서로는 가냘프고 위태로운 균형감각으로 서로를 지탱하고 있다.