송상희는 2000년대 이후 한국 현대미술 현장에서 의미심장한 궤적을 보여주는 작가 중 하나다. 세기 말과 밀레니엄의 전환기 한국에서 활발하게 일어났던 대안공간 활동에 관여하여 민중미술과 여성미술의 유산을

재해석했고, 이후 뉴장르 공공미술, 아카이브 연구 및 리서치

기반 작업, 퍼포먼스와 미디어를 다각도로 결합한 프로젝트 등 동시대 한국미술의 전개과정에서 부상했던

주요한 의제이자 실천들을 순발력있게 ‘실험’하며 주목받는

작가로 성장해왔기 때문이다. 특히2000년대 이르러 ‘유학파’ 작가들이 대거 귀국하면서 작가적 전문성을 강조하고 이를

지원하는 공적 시스템의 필요성을 설파하는 활약상을 보여줌으로써 국내 미술 인프라의 변화를 이끌어냈다면, 송상희는

그 변화 과정에서 공공기금이 지원하는 해외 전시와 레지던스 프로그램에 초대받아, 이른바 국내파로서는

매우 드물게, 해외에 거주하며 한국과 여러 지역을 오가며 작업을 진행하고 있다. 2006년 라익스 아카데미 레지던스 프로그램 참가 이후 암스텔담에 정착하면서 송상희가 다루는 작업의 토픽과

영역은 크게 확장했고, 역사와 사회, 기억과 정서가 신체(혹은 육신 혹은 살)와 맺는 관계에 대한 밀도높은 예의 구성방식도

한층 다각화하고 있는 추세다. 이주 십년차를 맞이한 지금 시점에서, 장기간에

걸쳐 구상, 연구조사해오며 예산을 비롯한 제작지원의 한계로 간헐적으로만 진행되고 있는 그의 몇몇 작업들이

보다 집중적인 성과를 낼 수 있다면, 작가 개인에게는 물론이고 한국 미술의 공적지원이 갖는 효과가 새로운

각도에서 조망될 수 있는 계기가 되리라 여겨진다.

송상희

작업에 대해서는 이미 국내외 평론가들이 심도 있는 글과 인터뷰를 생산한 바 있지만, 거기서 거론되지

않았던 초기 작업 중 하나인 〈청소〉(2002년)는 일관된

작가적 태도와 관심사를 품고있는 하나의 씨앗 같다고 생각한다. 검은 색 내의를 입고 온 몸에 스카치

테입을 칭칭 감은 채 중산층 가정의 이곳 저곳에 쌓인 먼지들을 온 몸으로 수거하고 있는 이 작업은, 퍼포먼스를

통해 자기 (정치적) 정체성을 희화화하는 동시에 우화로 만들고, 희생하는 동시에 타락시키는 과정을 보여주고 있다. 그 못지않게 몸의

자세나 움직임에서 드러나는 정직하고 가감없는 열심이 이를 가만히 지켜 보는 사람들에게 염치와 수치 혹은 불안과 불편함이라는 감정들을 제고하고 사실과

대면하는 의지를 불러 일으키는 일종의 심리요법적 효력은, 작가가 신화의 주인공들, 민족의 위인들 혹은 역사적 사건의 희생자들을 퍼포밍할 경우 한층 극적으로 개화開花하게 된다.

기념비적인

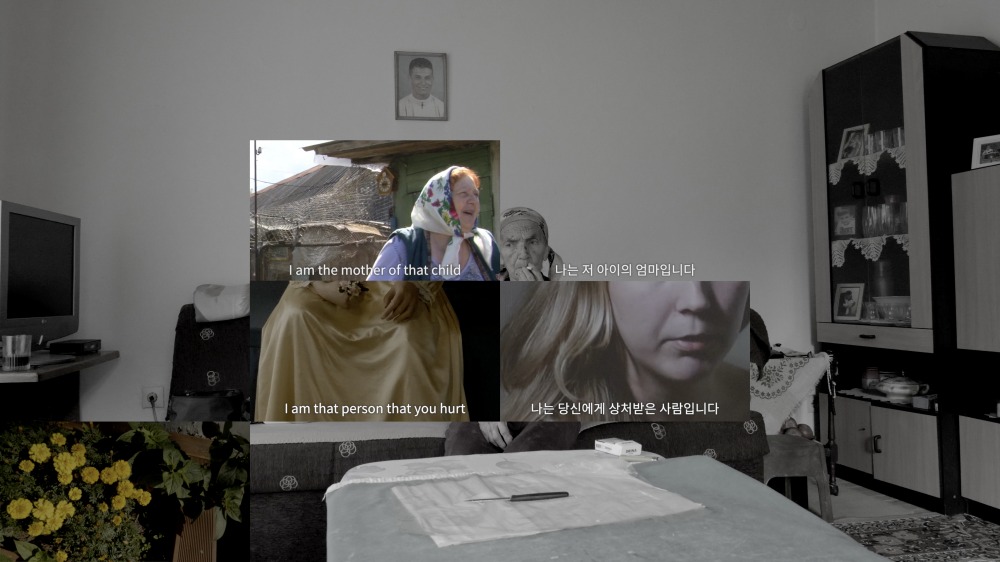

사건이나 인물을 다루되 기념비성 자체의 과부하된 의미를 소거하고 이질적인 텍스추어들을 생성시키곤 했던 송상희의 작업들은, 2010년 이후 한국을 벗어나 유럽과 아프리카, 동아시아의 역사와

문화 속으로 침투하면서 이야기들이 더 복잡해지고 이를 구현하는 장치들은 보다 정교해지기 시작한다. 퍼포먼스

작업에 몇가지 스토리텔링이 흡착되면서, 다층적 내러티브를 위한 문헌조사와 인터뷰 등 사전 조사 과정이

강화되었고 그에 따라 작업에 동원되는 미디어들도 다변화되어 필요할 경우 맞춤으로 고안한 자작自作 매체들도 등장하기 시작한다. 송상희가 주로 매료되는 스토리텔링 기법은 영웅전, 전설, 첩보물, SF 등 팝문화 장르나 텍스트에서 전용한 것으로 여겨지지만

작품의 내적 구조에서 이런 기법은 때로는 은닉되어 있거나 의도적으로 과장되기도 한다. 또 그 연결방식은

기본적으로는 몽타주 기법의 파편적 성격에 치우치는 경향이 있지만 정서적으로는 강한 톤(주로 음악과 색채로

대표되는)을 주어 일관성을 부여하기도 하는 등, 접근하는

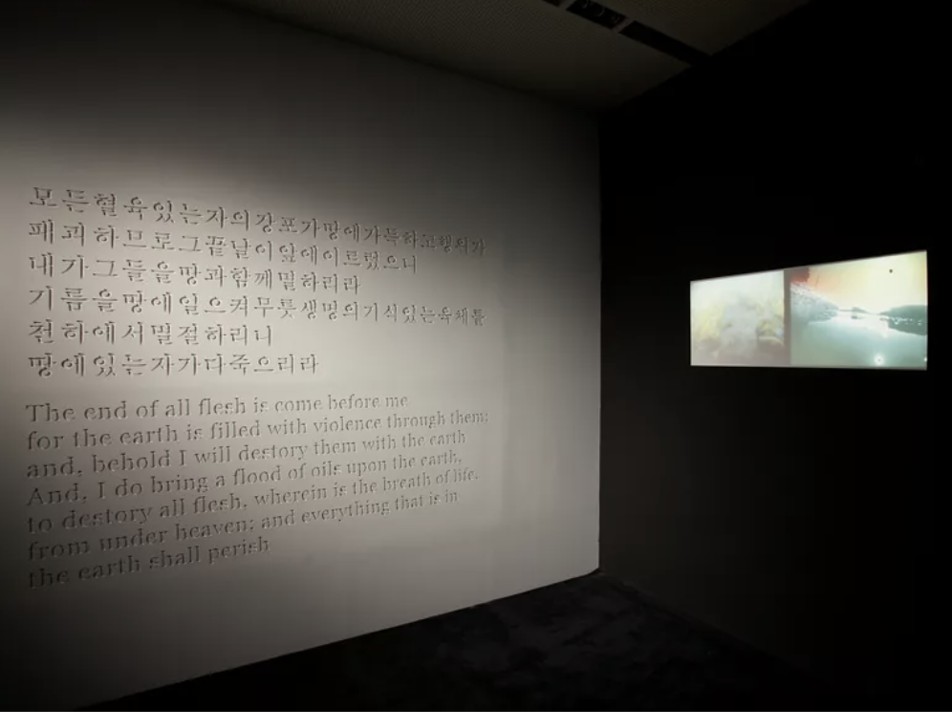

사안의 복합성을 인지하면서도 억압되었던 지각의 국면들이 귀환하는 미로들을 끈기있게 추적하는 것으로 보인다. 사실

송상희가 점진적으로 쌓아가고 있는 가장 거대한 기념비는 죽음을 겨냥한다고 생각된다. 개체의 소멸이든

집단적 공멸이든 혹은 지구의 멸망이든 이 죽음이라는 기념비를 예민한 공감능력과 높은 윤리적 의식 그리고 리얼리티의 거의 수공예적인 조탁을 통해

구축하면서, 송상희는 우리 사회가 그간 온전히 대면하기 거부했던 가장 어두운 대륙을 예술이라는 빛 아래

펼쳐 보이고 있다.