앞서

설명한 2011년 국립현대미술관 《올해의 작가 23인의 이야기 1995-2010》전에서처럼 대규모 전시마다 빠지지 않는, 컬러 비닐을

커튼처럼 길게 드리운 채 펄럭이게 한 작품도 1997년 호주 멜버른의 컨템퍼러리 포토그래피 센터 전시의

〈부피(Volume)〉 작업에서 처음 사용한 무색 투명 비닐에 바탕을 둔다. “작품이 중요한 만큼 작품이 놓이는 공간의 모습 또한 중요하다고 생각해요. 그러기

위해서는 작품이 공간을 해쳐서는 안 되죠. 주어진 공간을 최소한의 형식으로 구현하고 싶었어요. 그러기 위해 가장 매력적인 매체가 무엇일까 생각하다 얇고 투명한 비닐을 떠올렸습니다.”

2015년 DDP에서 열린 전,

2016년 국립현대미술관 과천관 30년 특별전 《달은, 차고, 이지러진다》와 313아트프로젝트에서 열린 개인전 《성장공간》, 2018년 OCI미술관 《그리고 아무 말도 하지 않았다》전, 그리고 이번 개인전 《연속》에 선보인 〈붉은 방(Red Room)〉까지 LED 조명이 비춘 컬러 비닐 작업은 박기원의 대표 시리즈가 되었고, 작품과

공간이 상생하는 완벽한 공존 형태를 보여준다.

특히

그중에서도 많은 사람이 기억하는 컬러 비닐 작업은 DDP에서 열린 《Esprit

Dior》전에서 선보인 〈선샤인(Sunshine)〉. 서도호, 이불, 김혜련 등 한국의 대표 작가 6명이 디올과 협업한 이 전시에서 박기원 작가는 몽환적 핑크와 레드 조명의 비닐 설치와 한지 페인팅 작업 ‘넓이’ 연작을 함께 배치해 크리스찬 디올의 사랑스러운 컬러 세계를

몽환적으로 연출했다. “4년이 지났지만 지금도 그 전시를 생각하면 여전히 만족감이 커요. 디올 파리 본사에서 그 전시를 직접 핸들링했는데, 진행이 무척 세련되었다고

느꼈습니다. 작가들이 작품에 매진할 수 있도록 배려하는 것도 인상적이었어요. 여섯 작가의 작품이 잘 어우러진 건 모두 큐레이터의 능력이었죠.” 당시

디올에서 그에게 준 키워드는 ‘핑크에서 레드까지’. 세상

모든 분홍빛이 DDP의 높은 층고를 배경으로 폭포수처럼 눈부시게 쏟아지던 그의 작품은 관람객이 옆을

지날 때마다 사각사각 춤을 추었고, 그곳을 방문한 관람객은 현대미술 작품과 공간의 중요한 상호작용에

대해 다시 한번 깨닫는 기회가 됐다.

박기원이 ‘세련되었다’고 회상하는 파리지앵과의 인연은 다음 해인 2016년에도 이어졌다. 프랑스의 국제 아트 페어 ‘아트 파리’가 열린 그랑 팔레의 건축 전면에 평화와 통일에 대한

염원을 담은 10m짜리 스틸 구조물 ‘플래시 월’을 설치할 기회를 얻은 것. 그랑 팔레 내부로 진입하는 입구 양옆으로

철사를 풀어 엮은 이 작품엔 파리에서 벌어진 테러의 상흔에 대한 위로와 평화의 메시지가 담겨 있다. 애니시

커푸어, 크리스티앙 볼탕스키, 다니엘 뷔랑 등이 전시를 연

그랑 팔레 입구 전면을 큼지막하게 장식한 박기원 작가의 힘 있는 행보는 미술 기자의 기사를 통해, 그리고

파리를 찾은 관광객의 SNS를 통해 조용히, 하지만 널리

알려졌다.

그간

박기원의 전시를 한 번이라도 경험한 사람이라면 쉽게 연상할 수 있듯, 그의 작품은 대부분 공간 특정적

성격을 띤다. 여느 작가처럼 매일 아침 규칙적인 출퇴근과 절대적 시간의 노동력을 기반으로 부지런을 떨기보다, 전시가 결정됨과 동시에 부산을 떠는 작업 과정이 요구된다. 이쯤

되면 그의 일상이 궁금해진다. “공간 작업을 하고 있지만 설치 작업 일정이 없는 날은 천천히 그림 그리기를

좋아해요. 특히 한지에요. 그 외에도 자잘하게 스케치를 하거나

새로운 재료 또는 방식 등을 노트하며 하루를 보내요. 전시 공간이 결정되면 그 장소의 성격을 고민하며

그간 작업한 스케치나 노트 등을 참고하는 편이죠.”

현재 성북동의 한 주택가 골목에 위치한 313아트프로젝트에서 열리는 《연속》 전시도 그의

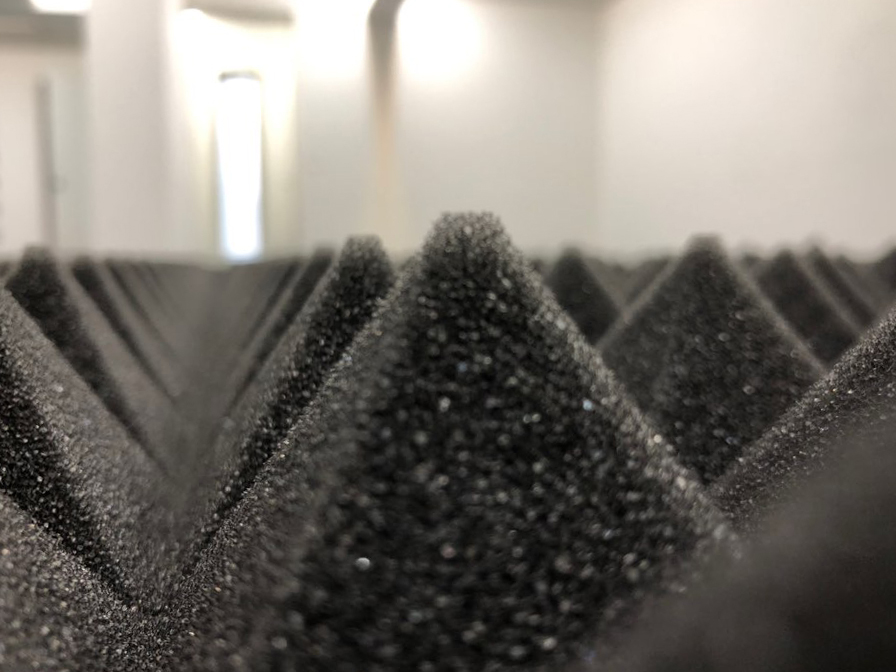

평소 구상이 반영된 결과다. 그중 전시장 1층을 가득 메운

미니 피라미드 모양의 검정 스펀지 바닥은 예전부터 관심을 가져온 작업. 전시장을 찾은 관람객이 풀밭에서

쉬는 느낌을 받을 수 있는 작품을 구현하고 싶던 그는 이번 전시에서 검은색 스펀지를 검지손가락 길이로 잘라 작은 피라미드를 만들고는 1층 전시장 바닥 전체에 깔았다. 관람객은 전시장 입구에서 슬리퍼로

갈아 신거나 양말만 신은 채 입장한 후 폭신한 피라미드를 밟으며 새로운 촉감을 경험했다. 서거나 걷는, 때로는 바닥에 앉는 행위를 통해 서로를 관찰하며 공간이 만들어내는 새로운 풍경을 발견할 수 있었다. “저는 늘 제 작품이 배경처럼 보이면 좋을 것 같다는 생각을 합니다. 그래서

작업을 할 때 늘 작품과 사람이 섞여 있는 상황을 염두에 두죠. ‘벽에 작품이 걸려 있고 팔짱을 낀

관람객이 그 앞에서 작품을 감상한다’는 식의 스토리보다는 어떻게 하면 작품과 관람객 모두 주연이 될까를

고민하는 편이에요.”

박기원은

반듯한 화이트 큐브가 아닌, 옛 성북동 주택 구조를 그대로 살린 갤러리의 독특한 동선을 고려해 작품

배치도 다채롭게 구상했다. “이곳은 전체적 동선이 특이한데, 갤러리

대문 입구에서부터 전시장까지 거리가 긴 점이 특히 남다릅니다. 저는 관람객이 대문을 열고 들어와 처음

만나는 작품이 전시장 내부에서 펼쳐질 상황에 대한 어떤 암시를 주었으면 했어요. 그래서 대문에서부터

본관 입구로 향하는 통로를 옥색 FRP 보드로 감싼 〈사라진 입구〉를 설치했습니다.”