홍영인의 작업은 ‘동등성(equality)’이라는 개념을 윤리적 선언이 아닌, 감각적으로 실험되고 재배치되는 관계의 문제로 다룬다는 점에서 출발한다. 그는 사회 전반에 작동하는 위계—예술과 비예술, 인간과 비인간, 중심과 주변, 남성과

여성, 기록된 역사와 배제된 기억—를 하나의 고정된 구조로

제시하기보다, 그것들이 흔들리고 교차하는 경계의

상태에 주목해 왔다. 이러한 태도는 초기 장소 특정적 작업 〈기둥들〉(2002)이나

〈하늘 공연장〉(2004)에서부터 최근의 대형 설치와 퍼포먼스에 이르기까지 일관되게 이어진다.

초기 작업에서 홍영인은

제도적 공간이 지닌 상징적 권위를 교란하는 방식으로 동등성의 문제를 제기했다. 〈기둥들〉은 건축적 하중을

지탱해야 할 기둥을 속이 빈 커튼 구조물로 치환함으로써, 기능과 상징이 분리된 상태를 드러낸다. 이어서 안국 우체국과 삼청동 파출소를 무대로 한 〈하늘 공연장〉과 〈나는 영원히 그리고 하루 더 죄를 짓겠습니다〉(2004)는 공공기관이라는 통제된 장소에 일시적으로 예술을 개입시키며, 공공성과

규범, 범법과 안전이라는 개념을 역설적으로 재배치한다.

이후 작가의 관심은 배제된 주체의 역사와 노동으로 확장된다. 자수와 바느질이라는

저평가된 노동을 매체로 삼은 〈행복의 하늘과 땅〉(2013)은 한국 근대화 과정에서 주변화된 여성들의

초상과 노동의 흔적을 다시 호출한다. 여기서 동등성은 단순한 권리의 문제를 넘어, 누가 기억되고 누가 기록되는가라는 질문으로 전환된다. 이러한

문제의식은 〈Looking Down from the Sky〉(2017)에서

집단적 시위의 실루엣을 악보로 변환하는 방식으로 이어지며, 억압된 목소리를 또 다른 감각의 언어로 재현한다.

2019년

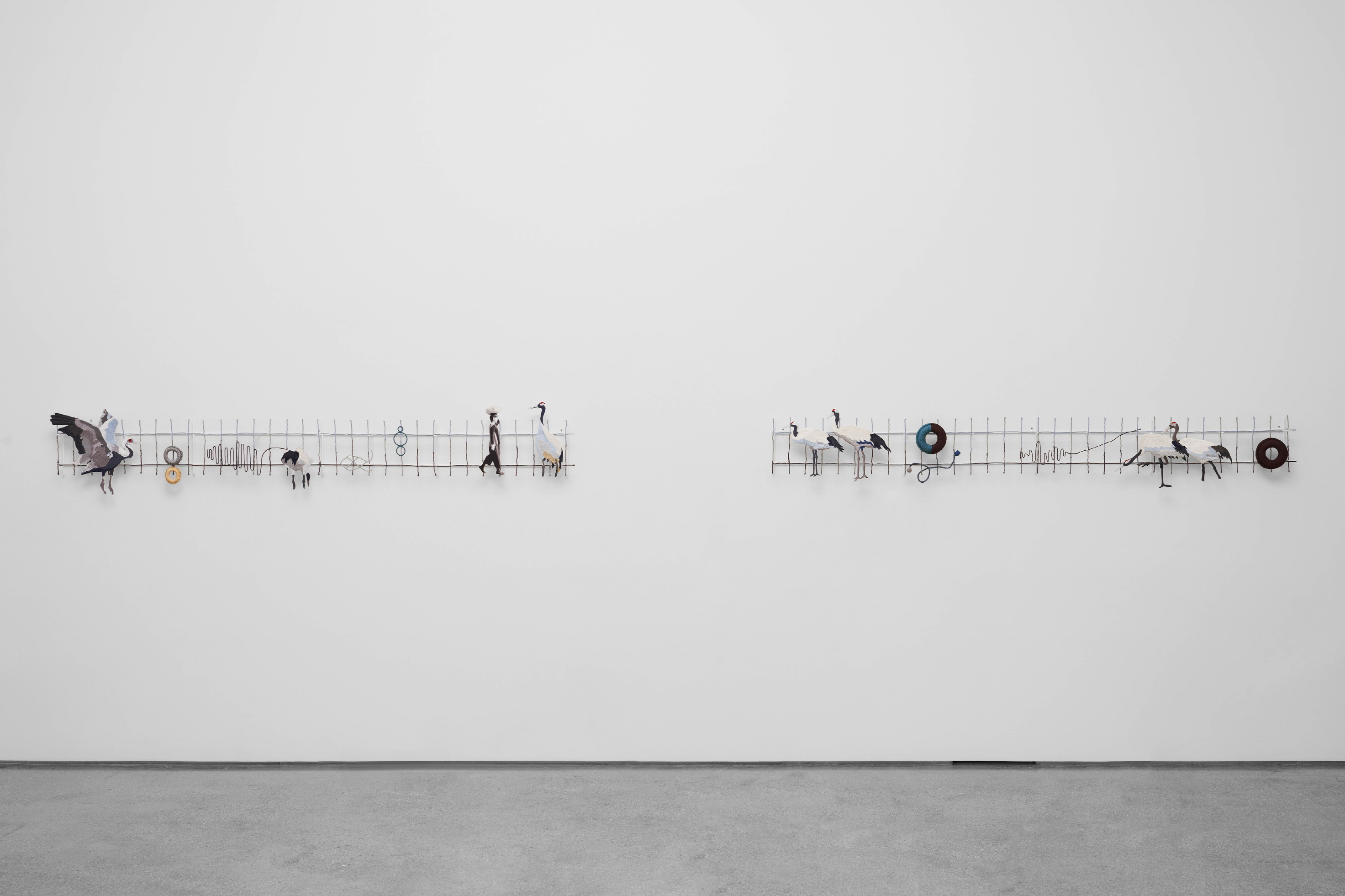

이후 홍영인의 작업은 인간 중심적 질서 자체를 재검토하는 방향으로 나아간다. 《올해의 작가상 2019》 전시에서 선보인 〈새의 초상을 그리려면〉(2019), 〈하얀

가면〉(2019), 〈비-분열증〉(2019)은 동물의 감각, 집단적 신체, 즉흥적 소리를 통해 인간 사회의 배타성과 분열 구조를 우회적으로 드러낸다. 이는

최근 개인전 《다섯 극과 모놀로그》(아트선재센터, 2025)와

《Five Acts》(스파이크 아일랜드, 2024)에서 여성 노동사와 인간–동물 관계를 병치하며 더욱 복합적인

서사로 확장된다.