김그림의 회화는 비교적

구상적 구성 위에 촉각적인 질감과 생태적 요소를 결합하는 방식으로 전개된다. 〈바위 위에 앉은 호수와

돌〉과 같은 초기 작품에서는 돌, 호수, 식물과 같은 구체적

대상이 화면에 등장하지만, 그 표면은 이미 추상적

브러시워크와 부드러운 감각의 레이어로 처리되어 있다. 이는 작가가 대상의 외형보다 몸으로 감각한 표면의 온도, 촉지성, 떨림 등을 회화적으로 번역하는 데 더 큰 관심을 두었음을

보여준다. 이 시기의 화면은 관찰 기반의 자연 묘사에서 출발하지만, 이미 “보이는 것 너머의 감각”을 향해 열린 구조를 갖추고 있다.

이후 작품의 형식은

한 단계 더 추상화된다. 남미 고산지대에서 경험한 신체 감각의 리듬을 회화로 번역하며, 김그림은 풍경의 형태를 해체하고, 색채와 질감의 흐름을 몸의 호흡과 반응의 흐름으로 치환한다. 《RHYTHMOSCAPE》의 가변 설치는 캔버스를 ‘장소의 일부’처럼 배치하며, 화면 자체가 하나의 리듬 덩어리처럼 작동하도록 구성된다. 여기서 자연의 모습은 구체적 형태보다도 감각이 움직이는

경로, 생명들이 얽히는 동선, 긴장과 이완의 에너지로 재현된다. 작품의 구성은 자연의 표면을 그리는 것이 아니라, 몸이

자연을 체험하는 과정 그 자체를 회화적 구조로 변환하는 형식 실험에 더 가깝다.

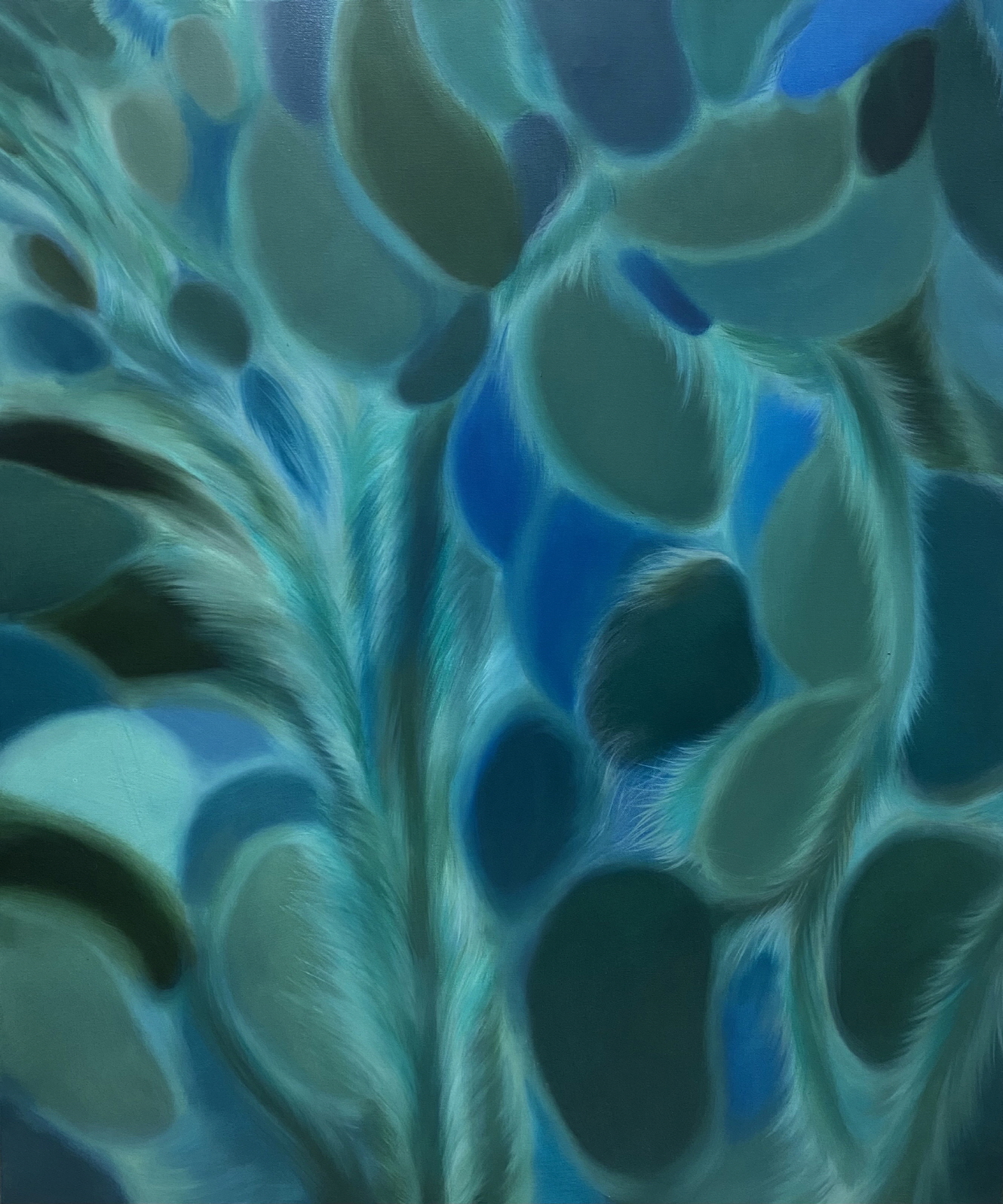

최근에는 재료와 화면

구성 방식이 더욱 복합적으로 나타난다. 〈Peeking into

the Nest〉(2025)와 〈푸른 어둠 속 둥지 짓기〉(2024–2025)에서는 수천 개의 털처럼 쌓이는 브러시워크가 둥지의 구조적 복잡성을 구현하는 동시에, 생명체의 보호 본능을 시각적 물질성으로 드러낸다. 촉각적 질감—특히 털결의 중첩, 유기적 선의 흐름, 어둠과 빛의 교차—은 회화를 단순한 이미지가 아닌 감각적 지형으로 만든다. 화면 속 요소—알, 죽은 나무, 뾰족한

돌, 새끼 잎—들은 구상적 대상이면서 동시에 삶과 죽음의 층위가 뒤얽히는 상징적 장치로 작동한다. 김그림의

회화는 자연의 표면 묘사를 넘어, 자연의 구조적·생태적 현상을 회화적 물질성과 리듬의 구조로 재조합하는 방식으로 발전하고 있다.

《BENEATH BRANCHES》에서는 화면이 이전보다 훨씬 추상적이며, 색채

또한 갈색-흑색의 깊은 어둠과 푸른 빛의 점멸이 극단적 대비를 이루는 방향으로 구성된다. 둥지의 형태는 미시적 장치로 등장하지만, 주변 숲의 구조는 추상이며

감각의 균열이 화면 전체를 가로지른다. 이 시기 작품은 “풍경”이라는 범주를 넘어, 감정·기억·감각·죽음·재생이 뒤얽힌

심리적·존재론적 공간에 가깝다. 특히 화면을 구성하는 유기적

선들은 각각의 생명체를 구분하는 선이라기보다, 모든 존재가 서로 얽혀 있다는 비선형적 생태 구조의 시각적 은유로 작동한다.