형식적으로 오인환은

사진, 비디오, 설치, 퍼포먼스

등 매체적 경계를 넘나든다. 〈만남의 시간〉은 기록사진과 엽서를 통해 관객 참여를 유도하고, 〈남자가 남자를 만나는 곳〉은 향의 연소와 냄새로 관객의 후각과 몸에 직접 침투한다. 이러한 감각적 확장은 물질적 결과물보다 과정과 경험을 중시하는 작가의 태도를 잘 보여준다.

〈유실물보관소〉에서는

비엔날레라는 제도적 장치를 활용해 관람객이 직접 잃어버린 물건을 가져오고, 되찾는 과정을 작품으로 전환했다. 사진과 오브제, 기록이 병치된 이 작업은 제도적 맥락 속에서 일상적

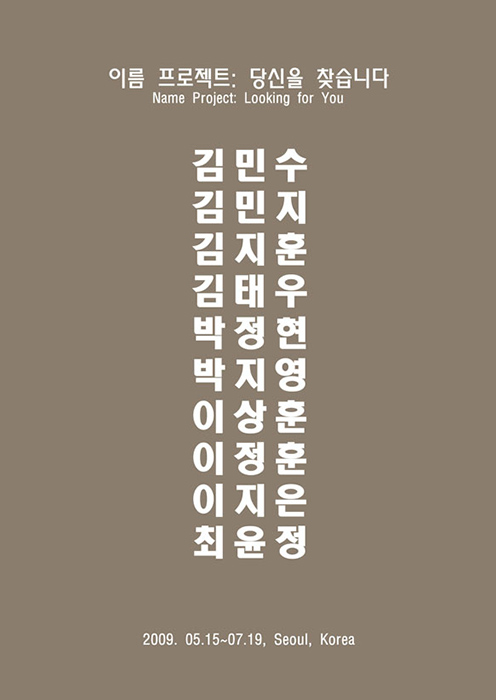

행위가 어떻게 예술적 사건으로 변환될 수 있는지를 드러낸다. 반면 〈이름 프로젝트〉 시리즈는 광고트럭, 간판, 포스터 등 사회적 기호체계를 차용해 공적 공간을 점유하면서, 제도 밖의 목소리를 제도 안으로 불러들인다.

〈경비원과 나〉(2014)나 〈상호 감시 체계〉(2015)는 감시 카메라라는 제도적

장치를 예술적 매체로 전환한다. 원래는 감시와 통제의 도구였던 카메라는 여기서 협업과 참여, 차이의 기록을 남기는 도구로 재맥락화된다. 또한 〈이름 프로젝트: 이반파티〉 포스터 작업은 단순한 인쇄물이 아닌, 겹겹이 쌓인 서명들을

통해 집단의 존재를 시각화하는 동시에 개인의 익명성을 보장하는 사회적 장치로 기능한다.

국립현대미술관 올해의

작가상 수상작인 〈나의 사각지대〉(2015)와 같은 후기 작업에서도 작가는 여전히 ‘사각지대’라는 은유를 매개로 시선,

감시, 공간, 정체성을 탐구한다. CCTV의 시야가 닿지 않는 영역을 핑크 테이프로 표시하는 행위는 기술적 장치의 한계를 드러내며, 감시사회 속에서 보이지 않는 개인의 욕망과 차이를 위한 공간을 새롭게 상상하게 한다.