서문

구나연(미술비평)

박정혜는

가령 시계가 저녁 8시를 가리킨다면 그 숫자 아래 무수히 쌓인 8시를

떠올리는 사람처럼 보인다. 매일 오전과 오후, 시계는 일정

궤도를 회전하며 어느 시각을 가리키지만 그 눈금은 단 한번도 똑같은 시간을 가리킨 적이 없기에, 8시는

지금과 더불어 과거와 미래 언젠가의 8시를 함께 깨우기 때문이다. 또한

그는 8시 옆으로 펼쳐지는 수많은 8시들도 떠올릴지 모른다. 절대적이거나 상대적인 그 8시라는 순간은 우주조차 가로지르는 동시에

나에게로 응축되기 때문이다.

이런

시간의 감각을 더욱 확고하게 해주는 것은 다름 아닌 공간이다. 이 공간은 조르주 페렉이 말했듯, 자신이 머문 장소들 전부에 대해 “가능한 한 철저하고 상세한 목록을

만드는 일을 구상”하게 만들고, “프루스트의 마들렌과 같은

기능”을 하는 “방(La

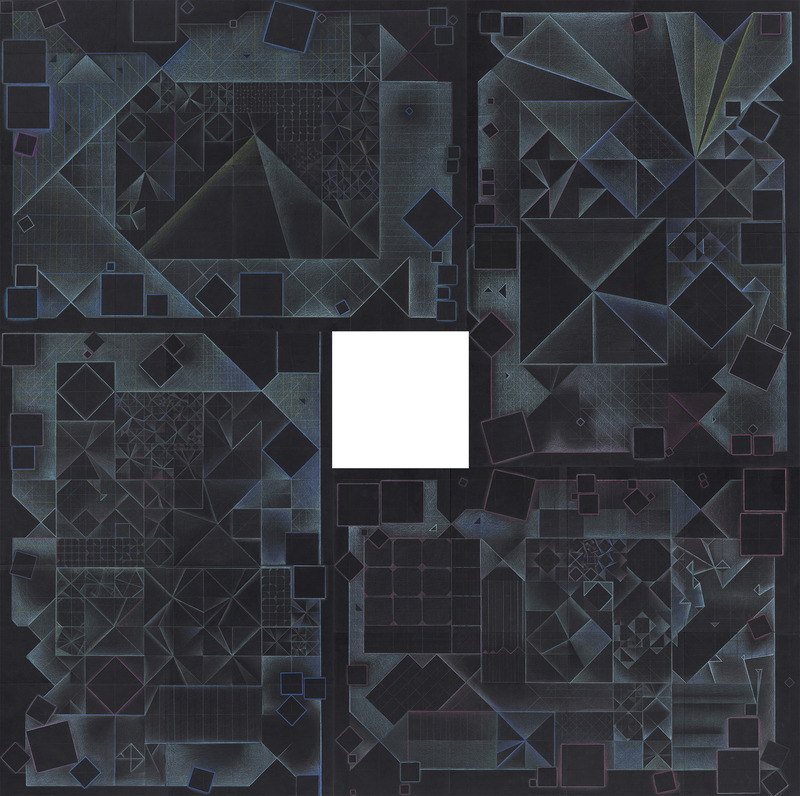

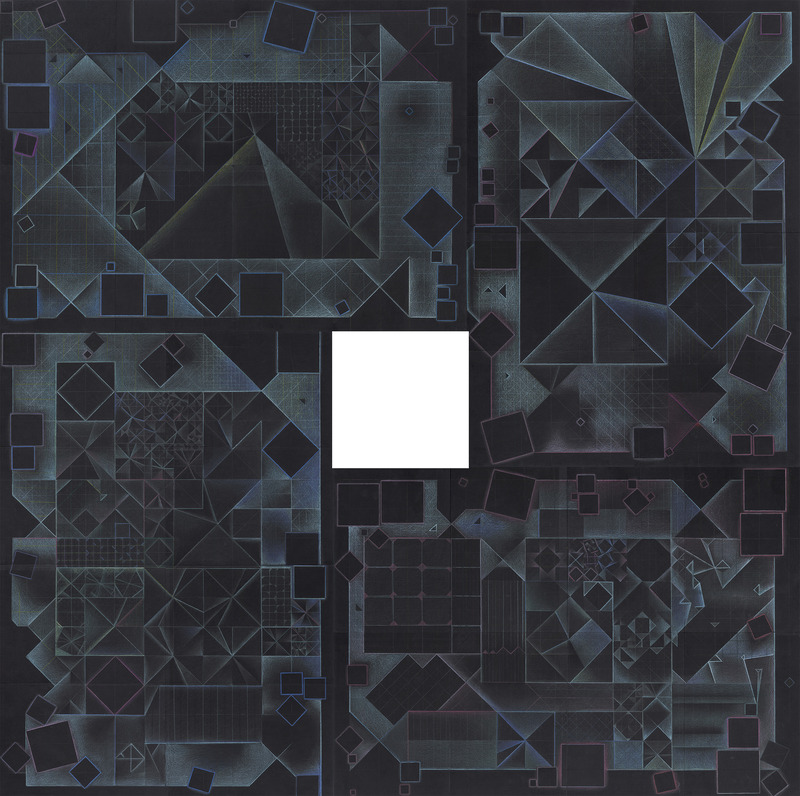

Chambre)”과 유사하다.* 이 방은 박정혜의 〈Tinnitus〉(2025)처럼 오직 나의 귀에만 들리는 소리같이 신비한 어둠을 지니고, 그

안에 있는 모든 것 사이의 뚜렷한 응시를 만들어낼 것이다. 거기에서 화가의 시선은 익숙한 사물들에 머물고, 그 사물들은 화가와 긴밀한 관계를 맺어가며 그의 흔적 혹은 시간이 될 것이다.

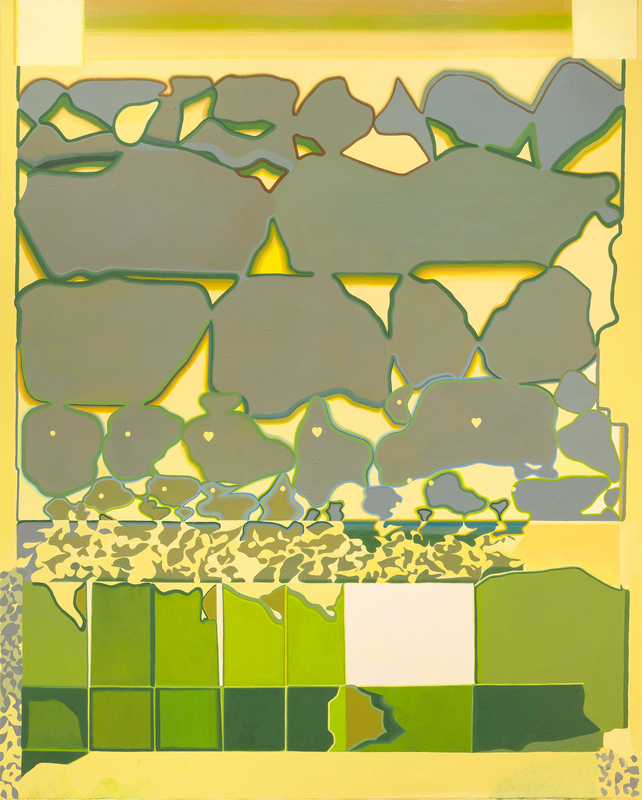

때로는 〈Sleep has her house〉(2025)처럼

화가가 누워 잠들어도 이 방의 한편에는 화가의 시간을 담은 회화의 공간이 묵묵히 지속될 것이며, 화가의

꿈은 여기에 몇 겹의 공간을 덧붙이며 시간을 내달릴 것이다.

이렇게

하루라는 시간의 단위는 방이라는 공간의 질량과 맞물리며 축적되어 간다. 《Zettelkasten》은 박정혜가 쌓아온 시간과 펼쳐온 공간에 대한 분류이자 목록이며 촉매이다. 시간이 담길 수 있을 때 공간이 생성되며, 공간이 나타날 때 시간이

움직인다. 그리고 이 모든 공간의 부피와 시간의 운동은 박정혜의 회화 안에서 수많은 모양과 형태로 보관된다. 메모 상자라는 뜻을 가진 ‘Zettelkasten’은 박정혜의 조형적

근간이 되는 정방형의 공간이 무수히 변주되어 흐르는 시간의 모습이다.

‘Zettelkasten’

시리즈에서 기본적인 정방형의 그리드가 세계를 자신의 눈으로 바라보려는 고유의 눈금으로 회화의 표면에 구축되고, 그 축을 따라 또 다른 정방형의 형태가 끝없는 변수와 변모를 거듭한다. 정방형은

꼭짓점의 각진 모서리를 접고 또 접어 가는 방식으로 변화가 고조되다 종국에 이르러 원이자 점에 도달하게 되는데,

이는 곧 위치이고, 위치는 곧 ‘나’의 존재이다. 위치와 존재로 생성된

‘나’에 의해 수렴된 세계는 다시 펼칠 때 나타날 세계의 모습을 향하고 있다. 따라서 정방형의 평면을 수없이 접어 나갈 때마다 화가의 손에 드리운 촉각은 결국 세계를 만지는 감촉이 되고, 그 세계는 박정혜의 손에서 비롯된 형태가 되어 회화 안에 촘촘히 자리 잡는다.

‘Zettelkasten’은

박정혜가 “생각의 형태”라 부른 “수국의 머리”처럼 모아진 기억이며,

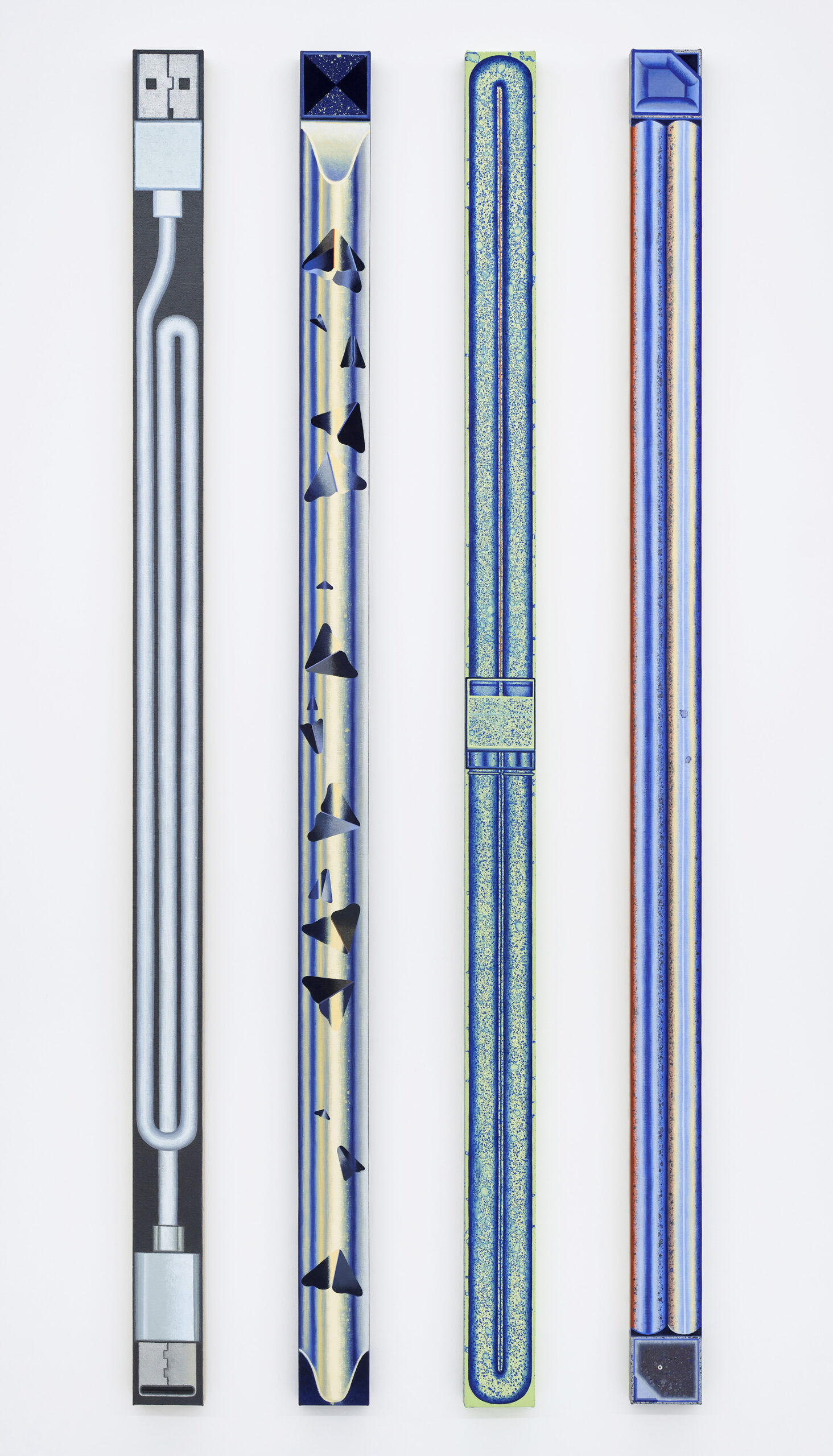

그의 손에서 포개진 촉각의 기록이기도 하다. 〈Clock

Flower〉(2025), 〈Blooming Hours〉(2025), 〈Bouquet〉(2025)와

같이, 그에게 시간의 외연은 끝없이 피어나 한 움큼 묶이는 기억이다.

그의 회화 안에서 매일의 일들은 사물처럼 차곡차곡 자기만의 순서를 가진 파일에 보관된다. 기억이

된 각각의 사물들은 때론 뾰족하고, 별도의 메모지가 첨부되기도 하며,

각기 다른 색으로 분철된다. 심지어 정돈되어 분류될 수 없는 경험의 잔상은 가늘게 분쇄된

종이를 투명한 정방형의 상자에 가득 채워 혼돈과 맞바꾼다.

이 같은 기억의 사물화는 자신을 거쳐 유일무이해지는

시간과 공간을 현시하기 위한 방법이고, 사물을 통해 환유하는 기억의 의미 작용이다. ‘Zettelkasten’에서 다시금 연결되고 확장되며 새롭게 부여되는 의미의 망은 회화의 표면으로 이행된다. 그렇게 박정혜의 회화적 공간은 시간에 대한 감각과 사유를 암시하는 형상으로 채워지며, 또한 그렇게 이루어진 전시의 공간은 그가 쌓아온 회화적 궤적이 통합되고 갱신되는 시간이 된다.

*

조르주 페렉, 『공간의 종류들』, 김호영

옮김, 문학동네, 2019, 44.