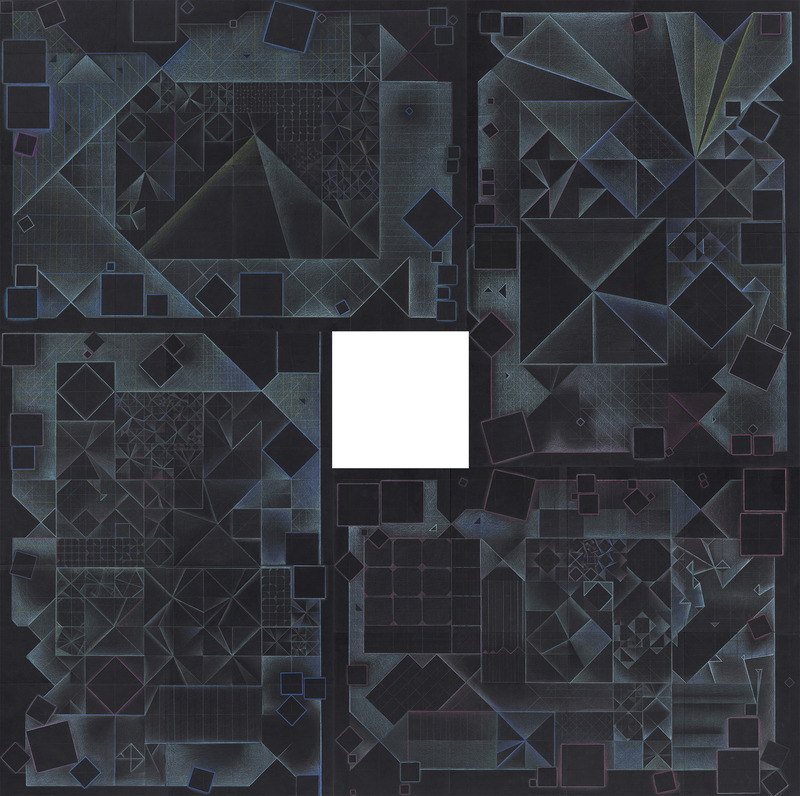

X2

말하자면, x는 3차원 세계에 대한 2차원 회화의 함수이며, 그렇게 세계가 하나의 표면으로 수렴되는 과정이다. 단일한 점을 향해 응축시키는 x는 빛을 삼키고 세계를 흡수한다. 점으로서의 x에 대한 가장 유명한 가설은 선 원근법일 것이다. 회화가 점차 이 장치를 포기하기로 한 이래, 원근법이 곧이곧대로

호명되어선 안 될 이름이 된 시점에서, 박정혜가 《Xagenexx》 전시에 뿌려놓은 x들은 마치 원근법의 뼈대를 노출시키는 듯하다. ‘투과하여 본다’는 원래의 의미(ars perspectiva/perspicere)처럼, 원근법은 중층의 공간들을 상정하고 이를 꿰뚫는 행위를 요청한다. 공간을

관철시킴으로써 깊이의 인상을 탄생시켰던 원근법이, 회화 제작 단계에서의 원리가 아닌, 회화 표면에 납작 달라붙은 도상으로 구현될 때, 이제 원근 법을

둘러싼 질문은 각도를 비튼다. 회화가 담을 수 없는 시간의 흐름과 시시각각 변해가는 복수의 시점들을

어떻게 회화에 관통시킬 것인가. 《Xagenexx》에서 이러한 질문은 또한 빛의 문제가 된다.

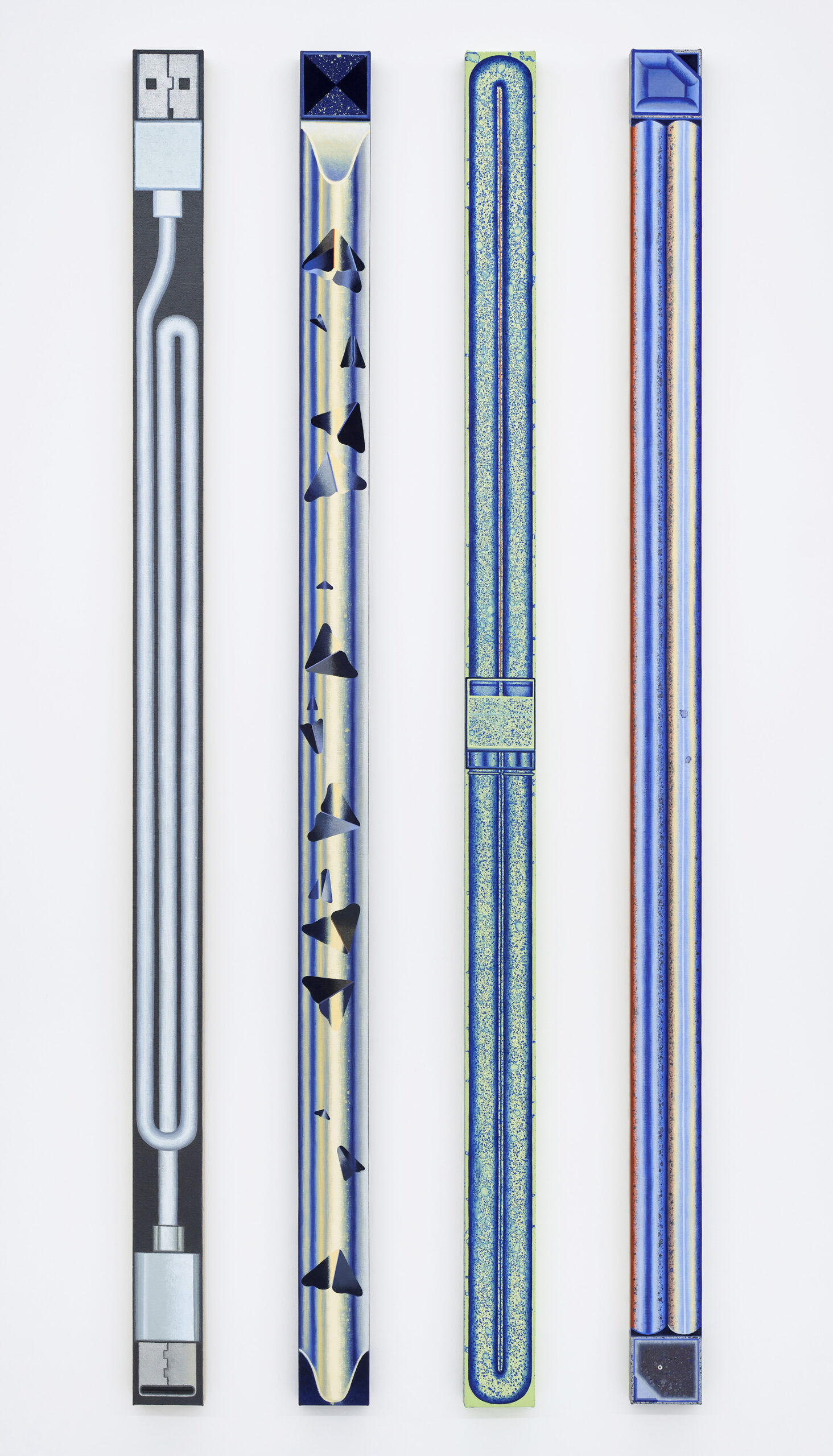

X3

박정혜 본인은 가령 전시작 〈Twins chord〉의 마름모꼴 형상으로부터 특정한

대상을 연상하려는 시도를 완고히 거부하겠으나, 일단 나처럼 이 x의

흐름을 원근법과 연결시켜 상상하기 시작한 관객이라면 아마도 카메라의 조리개를 떠올리게 될 것이다. 렌즈를

관통하는 빛의 양을 조절하는 이 장치는 열림과 닫힘의 운동 속에서 x의 형상을 쉴 새 없이 새겼다 지운다. 조리개가 허용하는 빛의 양은 이미지가 구현하는 깊이의 문제와 직결되며, 말하자면, 원근법의 이데올로기를 사진이 회화로부터 쟁취하게 되는 결정적 역할을 맡아왔다.

일련의 순간들의 흐름으로부터 특정한 순간을 분리해내는 조리개가 작동될 때마다, 세계는 일순

응결된다.

흐름으로부터 하나의 단면을 도려내는 것은 늘 진실 이상의 은폐를 함축할 터인데, 그렇다면 《Xagenexx》는 회화의 표면이 담을 수 없는 것들에 선언적으로

x를 그으며 기만의 시도를 지워낸다. 그것은 사진을 모방하는 대신, 모방할 수 없음을 표방하며, 여러 가능성들의 기호인 채로 물러난다. 이 기호들은 빛에 둘러싸여 있는데, 이때 빛은 회화에 담겨 있거나

회화로부터 발산되는 것이 아니라, 외부로부터, 이를테면 전시장으로선

이례적인 유리창 너머로부터 벽면을 훑고 공기를 가로질러 캔버스 위에 머문다. 그렇다. 《Xagenexx》는 빛의 전시다. 시간의 흐름에 따라 차올랐다

스러지는 빛. (농담을 더하자면, 심층을 표면에 머물게 만드는 x-ray 라 부르도록 하자.)

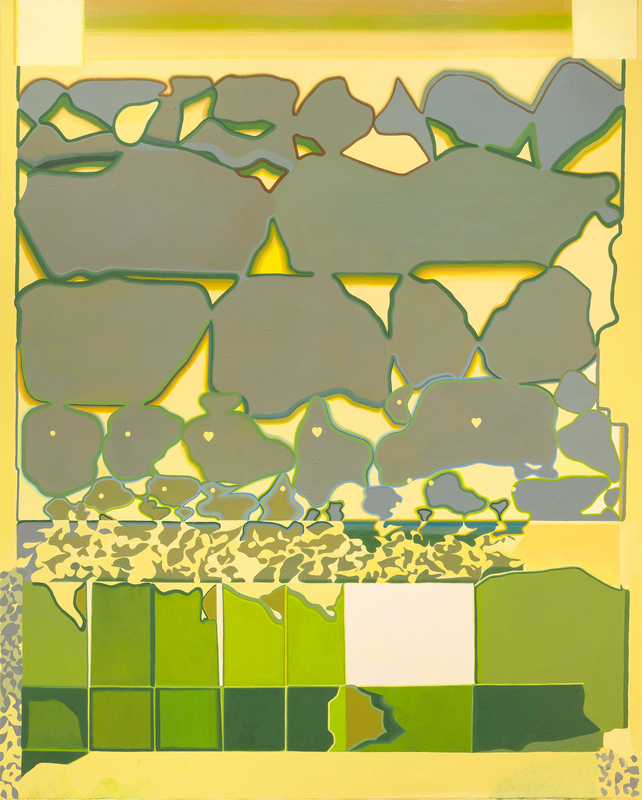

X4

누군가에겐 다 끝난 문제다. 빛과 시간이라니.

오랜 시간 회화가 논해왔던 빛과 세계 재현의 문제는 사진 및 영화의 등장과 함께 영상에 위탁되었으며,

그마저도 빠르게 소진되어 가는 중이다. 회화가, 회화로, 시간의 흐름을 담으려는 시도 역시 충분하다면 충분한 변형들을 통해 나름의 성과에 대한 인정과 나름의 패배에

대한 수긍을 일으켜왔다. 사실, 회화가 가시적 세계의 재현에

대한 의무로부터 스스로를 해방시킨 이래로 회화가 오로지 자신만을 염두에 둔 채 재귀적 질문을 반복했을 때, 빛과

시간, 두 개의 항은 영영 회화로부터 추방당할 듯 보였다.

박정혜의

《Xagenexx》는

빛의 경로를 쫓되 그것을 담을 수 있다고 함부로 주장하지 않는데, 이는 역설적이게도 영화에 대한 어떤

주장을 떠올리게 만든다. 마노엘 데 올리베이라에 따르면, 영화란 “설명이 부재한 채로 빛 안에 잠겨 있는 탁월한 기호들의 넘침”이다. 《Xagenexx》는 설명할 수 없는 상태에 압도당하기보다는, 잠정적으로

설명에의 의지를 정지시킨 채, 기호들의 넘침을 응시하게 한다. 올리베이라의

문구 와 다른 것은 다만 빛의 장소와 방향이다. 이미지 내부로부터 발산되는 것이 아니라 이미지 표면을

핥는, 머무르다 퇴락하는 빛. 그리고 빛의 흔적으로서의 x들. 시간의 경과에 따른 빛의 연속을 탐미하는 박정혜의 회화는, 영상을 차용하거나 그것과 유사하고자 노력하지 않은 채, 어쩌면 영화가

이루고자 했던 바로 그것에 기이한 방식으로 맞닿는다.