Exhibitions

《가는 꿈》, 2024.08.31 – 2024.09.20, 얼터사이드

2024.08.30

얼터사이드

Installation

view of 《Blurry Dreams》

©Alterside

여기, 다성(多聲)의 여정이

있다. 주변부를 멤돌며 예정된 망각으로 향하는, 보이는 것보다

잠긴 것이 많은 시간에서 출발하는 여정이다.

여러

갈래로 나뉜 경로를 반대로 따라가다 보면, 강 한가운데에서 교차하는 섬이 보인다. 그곳은 1968년 폭발로 사라진 밤섬으로, 오랜 시간에 걸쳐 우연한 퇴적으로 다시 만들어졌지만 출입이 금지되어 박제로 남겨진 시공간이다.

도시보다

오래된 목소리들은 각기 다른 기억을 품고 있다. 섬에서 함께 살았고,

같은 순간 그곳을 떠났다는 기묘한 과거로 엮인 기억은 각자의 경험과 현실에 의해 서로 다른 조각의 흐릿한 파편으로 강가 이곳저곳에

흩어져 있다.

이야기는

김상하가 섬을 기억하는 노인들을 찾아가며 연장된다. 김상하는 불확실한 기억으로 남은 단서들을 따라가며

현재의 시공간 위에서 보이지 않는 채로 중첩된, 경험한 적 없는 시간을 상상한다. 이는 〈미씽링크〉에서 할아버지가 사라지는 순간을 기억하기 위해 남겼던 메모와 사진을 바탕으로 다시 현재 남겨진

장소에 찾아가는 과정을 통해 전개된다.

서로의

기억과 시선을 교차하며 도착한 현재에서 섬은 여전히 다시 사라지며 보이거나 들리지 않는다. 〈게더〉는

기억을 매개로 하여 움직임을 얻게 된 부표의 시선을 따라간다. 정지한 듯 사라지는 시공의 풍경 속에서

과거는 먼 훗날 우연히 발견된 오래된 사진첩을 보며 나누게 될 회상의 대화로만 유추할 뿐이다.

궁극적으로

섬을 경유하여 잠긴 시간과 기억에 대한 탐구이다. 어쩌면 끝이라는 건 애초에 존재하지도 않았듯, 어디로 흘러갈지 모르는 이 여정은 끊임없이 이동해야 하는 우리의 운명에서 비롯되었을지도 모른다.

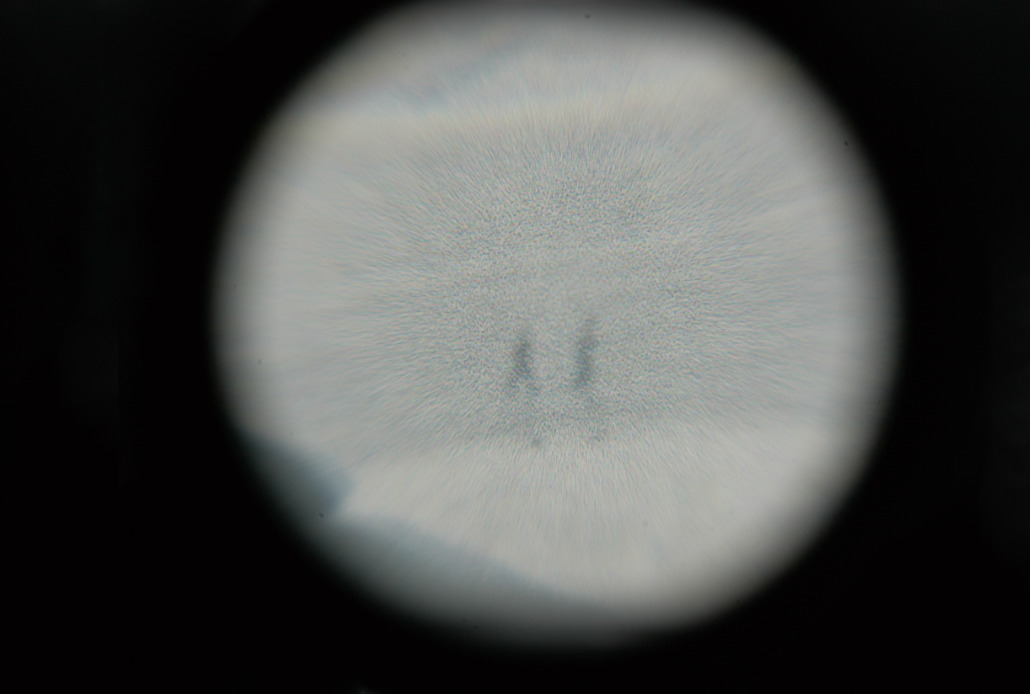

Installation

view of 《Blurry Dreams》

©Alterside

시간에

관한 노트

〈missing link〉와 〈gather〉를

엮으며

나의

목적지는 언제나 과거였다. 문득 서강대교에서 밤섬을 바라봤던 순간이 떠올랐다. 아무도 들어갈 수 없고, 가까워지지도 멀어지지도 못하는 거리에서

바라볼 수밖에 없다. 그런 의미에서 현재의 섬은 그 자체로 과거이다.

섬이 축적되는 56년의 시간 동안 폭발은 이미 종결된 사건이 되었으며, 흩어진 암석들은 여의도의 계단과 제방이 되거나 어디론가 흘려가 깊은 강바닥에 가라앉았을 것이다.

나에겐 1968년 이전의 섬에 대한 기억이 없다. 그래서 모든 기억은 가정법으로부터

출발한다.

잠긴

돌, 잠긴 섬, 잠긴 시간.

사라진 섬에 대한 흔적은 모두 섬 밖으로 흩어져 있었다. 나는 신문과 인터넷을 뒤져가며

과거에 대한 단서를 찾아다니곤 했는데, 우연히 지역 신문사 사이트의 짧은 기사 몇 줄 속에서 섬에서

살았던 노인들을 발견하게 되었다.

나는

노인들의 기억을 따라가며 사라진 장소 사이를 배회했다. 그건 정확한 위치가 아닌 일종의 약도와도 같은

거였다. 그 기억을 따라가면 가끔은 내가 살던 집 근처에 도착하기도 했고, 산 중턱의 산책로가 나오기도 했다. 물론 그곳에서 과거와의 어떠한

연관성도 찾을 수 없었다. (사라진 건지, 아니면 다른 형태로

바뀌어 알아볼 수 없는 건지는 모르겠다) 나는 그곳에 오래 머무는 것 중요하다고 느꼈고, 계속해서 할머니를, 할아버지를 찾아갔다.

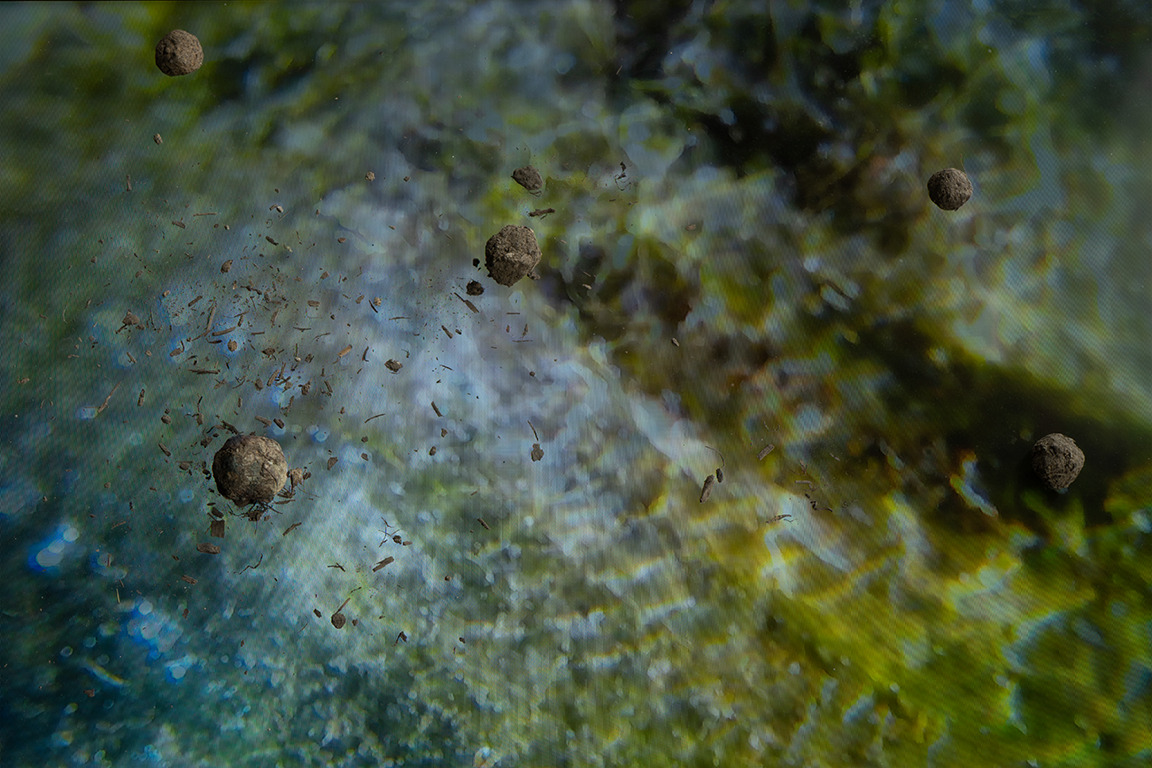

Installation

view of 《Blurry Dreams》

©Alterside

그

사이 시간은 몇 번의 새로운 여름을 맞이하고 있었다. 이것이 이야기라면 분명 어느 결론으로 향하고 있어야

했지만 2023년 8월의 여름, 나는 여전히 같은 자리에 머물러 있었다. 그때의 비는 무척이나 거세서

집도, 길도, 심지어 섬도 꼭대기까지 물에 잠겨 있었다. 뉴스에서는 연일 홍수 소식만을 전하고 있었고, 세계는 그 자체로

물속에 잠겨있는 듯했었다.

잠긴

풍경은 여름이 끝날 무렵 사라지다 다음 해 장마철이면 다시 나타나기를 반복했다. 나는 매년 반복되는

기묘한 순환 속에서 사라진 것들이 어딘가로 향하는 장면을 상상했다. 매일매일 조금씩 퇴적되어 어느 순간

거대해진 장면을 떠올렸다.

그날

밤 나는 배를 타고 섬 주변으로 향했다. 물이 넘쳐흘러 섬의 경계가 사라졌고, 한눈에 보이는 것이라곤 검은 물결과 검은 수풀 뒤로 떠 있는 희미한 조명뿐이었다. 배가 물 위를 미끄러지듯 지나갈 때마다, 물속에서 이따금 비치는

불빛들이 침묵 속에서 동요하고 있었다. 어둠 속에서 그 원래의 모습이 어떤지 알 수 없었다. 오직 물결이 부딪히는 소리와 바람에 실린 희미한 소음만이 잃어버린 것들에 대한 기억을 더욱 강하게 만들었을

뿐이다.

예상치

못한 비로 인해 모든 것이 멈춘 날을 기억한다. 일 년에 한번 배를 타고 섬으로 가는 고향 방문 행사는

지난밤 내린 비로 강이 불어 섬이 보이는 한강의 어느 주차장에서 개최되었다. 밤섬에 살았던 노인들과

운동 중 잠시 들른 사람, 기자와 정치인, 무당과 공무원. 다양한 사람들이 한데 모여 멈춰 서 있었다. 강가는 지난날의 습기를

간직하고 있었고 무당은 사람들에게 멀어진 기억을 속삭였다. 그건 멀리 떨어져 사는 사람들의 기억이자

여러 세대를 걸쳐 존재해온 기억이었다.

강

위에서 울려 퍼지는 여러 목소리와 소음 속에서 그 목소리는 점점 희미해져 갔다. 침묵과 가까운 소리로

변해가는 것을 느꼈다. 사람들은 흘러가는 강을 보며 과거의 기억을 되새기려 했지만, 모든 것이 혼잡하게 얽힌 그 상태는 오히려 공백과 가까웠다. 행사가

끝난 후 사람들은 각자의 자리로 흩어졌고 강가는 다시 일상의 흐름 속으로 스며들었다.

어느

날 할머니는 다리가 아파서 더 이상 잠이 안 온다고 했다. 그리고 할아버지는 잠에서 막 깨어나 섬이

창가에서 더 이상 보이지 않는다고 말했다. 그들은 시간이 지나면서 점점 기억 그 자체가 되어버린 듯했다. 나는 그들이 누워있는 침대 보에서 흘러가는 현재를 온전히 기억하고자 했다.