Exhibitions

《서 있을 수 있는 사람》, 2024.02.01 – 2024.02.29, 갤러리 SP

2024.02.01

갤러리 SP

Installation

view ©

Gallery SP

갤러리

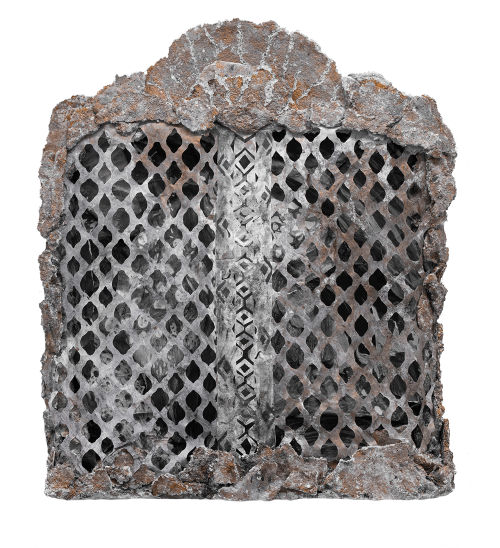

SP는 오는 2월 1(목) 일부터 2월 29(목) 일까지 김민애, 양민하, 임선구, 최윤희, 한진 작가가 참여하는 단체전 《서 있을 수 있는 사람》을

개최한다. 이번 전시는 작은 구획으로 개미굴처럼 나뉘어있는 에스피의 공간을 바라보며 책장으로 채워진

육각형 모양의 방이 무한하게 연결된 바벨의 도서관1을 떠올린 데에서 시작되었다.

감성-이성의 축과 과거-현재-미래의 축을 직각이 되게 놓고 작가들의 성향과 문법을 고려하며 점을 찍는다면 하나의 중심에서 뻗어나는 다각형

모양을 그릴 이들의 작품을 한데 놓고자 했다.

시작은

하나의 장면이었다. 자립할 수 있는 인간에 대한 생각과 글들을 공유하며 작년 여름부터 이야기를 나누기

시작했다. 뚜렷한 대상이 있을 때는 공포를, 없을 때는 불안을

느낀다. 불안을 통해 현의 존재에 속하고 있음을 깨닫고, 던짐과

던져짐의 반복 속에서 돌파구를 찾는다. 누군가는 처연한 슬픔이 느껴진다는 작가도 있었고, 뜨거운 공감을 보여주는 이도 있었으며, 가만히 고개를 끄덕여주거나

자신의 일화로 답하는 등 저마다의 공감을 보여주었다.

매체론적인 접근과 내용적인 접근을 오가며 모두

그 끝에는 작품이 있었다. 동사적인 행위로 규정되는 현존재가 할 수 있는 것이 아닌 실존하는 것으로

이해되는 지점들을 ‘과거’와 ‘현재’, ‘도래’의 장면과

결부하여 이곳에 펼쳐진 작품들을 통해 몰입과 거리두기의 반복을 제안한다. 그들의 돋보기를 빌려 들여다보는

오늘이 얼마나 각색되었는지를 살펴보고 반응하며 산 자로서 역할을 다하고자 하는 하나의 시도다.

김민애는 ‘올곧게 서 있는 것이 가능할까?’라는 존재론적 명제를 던지며 박쥐와

은둔자, 두 개의 개체와 그 흔적을 보여준다. 간단한 듯

들리지만 쉽지 않은 질문에 현재라는 시공간의 흐름 안에서 가만히 멈춰 있는 행위를 불가능에 가깝다 여긴다. ‘서

있을 수 있다’는 의미를 중심을 세우고 꼿꼿하게 정지하는 것이 아닌,

둘러싼 조건과 맥락들을 자기 몸체로 통과하는 상태로 여기며 주어진 상황 한가운데 홀로 서 있는 누군가를 떠올려 본다. 김민애의 작업은 지하 1층에서 어느 차원에 매달려있는지 모를 박쥐를

지나면 정체 모를 은둔자가 있는 방으로 이어지게 된다.

Installation

view ©

Gallery SP

양민하는 컴퓨테이셔널 미디어 속 인공 생명에게는 기립의 개념이 없다는 데에서 답을 시작한다. 이에 그 속에서 살아남고 살아있을 수 있는 ‘생존’의 시각에서 접근하며 새로운 생명체를 만든다. 탄생과 죽음, 번식 그리고 쇠퇴를 반복하는 포자 형식의 단순 명료한 규칙으로 구동되는 오브젝트와 군집 주변으로 중앙의 빛을

구체화한 인공생명 알고리즘이 영상이 교감하며 무한히 반복되는 닫혀버린 생명 활동을 묘사한다. 자생적으로

발생하고 소멸하는 끝을 알 수 없는 생명의 흔적이다. 양민하의 작업은 지하 1층 곡선 벽면에 놓였다.

임선구는 ‘자신의 힘으로 일어선다’는

의미를 연약한 종이들이 모여 스스로 일어나는 과정에 비유한다. 종이 파편들이 직립할 수 있는 가능성에

대해 질문하며 손가락 사이로 빠져나가는 이야기들을 모아 드로잉을 통해 표면 위에 쌓이는 흑연의 범위를 넓혀 견고한 화면을 구축하고, 날카로운 칼날에 잘게 찢긴 모서리 사이를 축축한 진흙으로 메우고 수십 번 주물러 뭉그러진 덩어리에 형태를 부여하는

행위가 더하기도 한다.

아직도 다른 물질들에 의존해서 버티고 있지만,

종이와 흑연이 엉겨 붙어 경화되는 과정에서 드러나고 감추어지는 것들에 관해 이야기한다. 갤러리

입구에서 전시의 시작을 알리고, 연결점 부분에 흩어져 놓인 임선구의 작품들은 장면마다 연극적인 서사를

통해 특유의 몰입감으로 공간 속 면면을 비틀며 잇는다.

최윤희는 자신을 찾아서 서 있는 사람이 떠올랐다고 말한다. 이윽고 그림을 그리는

행위의 자유로움을 체득하며 자립하고 있구나 느끼기 시작한 시기인 2021년도의 작품을 돌아본다. 과정에 본인을 녹여 내기 시작했던 충만한 때라고 기억한다. 작가는

시간이 흐르며 어떤 감각이나 감정이 몸에 남아 있는 상흔처럼 몸 안에 쌓여 있는 채 ‘나’를 이룬다면, 그 시간의 행적을 똑바로 들여다보고 싶었는데, 이는 생각보다 긴 시간을 들여 소화를 시켜야 할 때도 있었고 무겁다 느꼈지만 놓자마자 증발할 때도 있었다고

했다. 예측 불가능한 결과로 화면 앞에 나타나게 된 작가의 묵은 과거를 꺼내어본다. 최윤희의 작업은 1층 공간에서 현재, 현시점으로 꺼내어낸 어제의 피부를 만나게 한다.

한진은 자연을 답사하며 남긴 사진과 영상으로 감각을 저장한다. 액정 속 이미지를

캔버스 위로 옮겨 그리는 것이 아닌 온전히 감각에 의존하며 장면을 캔버스 위로 복기해낸다. 특히 기억

속에 잔존하고 있는 심상, 그중에서도 청각을 가장 중요하게 여긴다. 특정한

형상이나 장면을 의도하지 않으며 완성되었다는 직감이 올 때까지 결과론적인 작품의 이미지는 본인도 예상하지 못한다.

한진의 기억 속 공간은 전시에서는 가장 마지막 공간이면서도 또 다른 시작점에 놓여있다. “기억을

토대로 찾아간 그곳은 오랜 시간을 관통하며 생성과 소멸을 반복했던 장소이자 물리적, 감정적 유수(流)의 영향에서 점차 벗어나 이윽고 모이는 지점이었다. 그래서 그림 앞에선 몸의 움직임과 하나의 선이 정지할 때, ‘갑자기’보다는 ‘이윽고’, ‘마침내’, ‘가까스로’에 가깝기를 바라면서 시각화하였다.”2

1 모든 정보와 모든 사람의 일생, 세계 각국의

모든 책이 다 들어있는 책장으로 채워진 육각형 모양의 방이 무한하게 연결된 바벨의 도서관을 떠올렸던 아르헨티나의 소설가 호르헤 루이스보르헤스(Jorge Luis Borges, 1899-1986)

2 한진

작가노트

글: 윤슬채 (갤러리에스피 큐레이터)