개인전 (요약)

조은시가 개최한 개인전으로는

《아틀라스의 어깨 끝》(갤러리밈, 서울, 2025), 《트윈플레임》(YK Presents, 서울, 2025)이 있다.

그룹전 (요약)

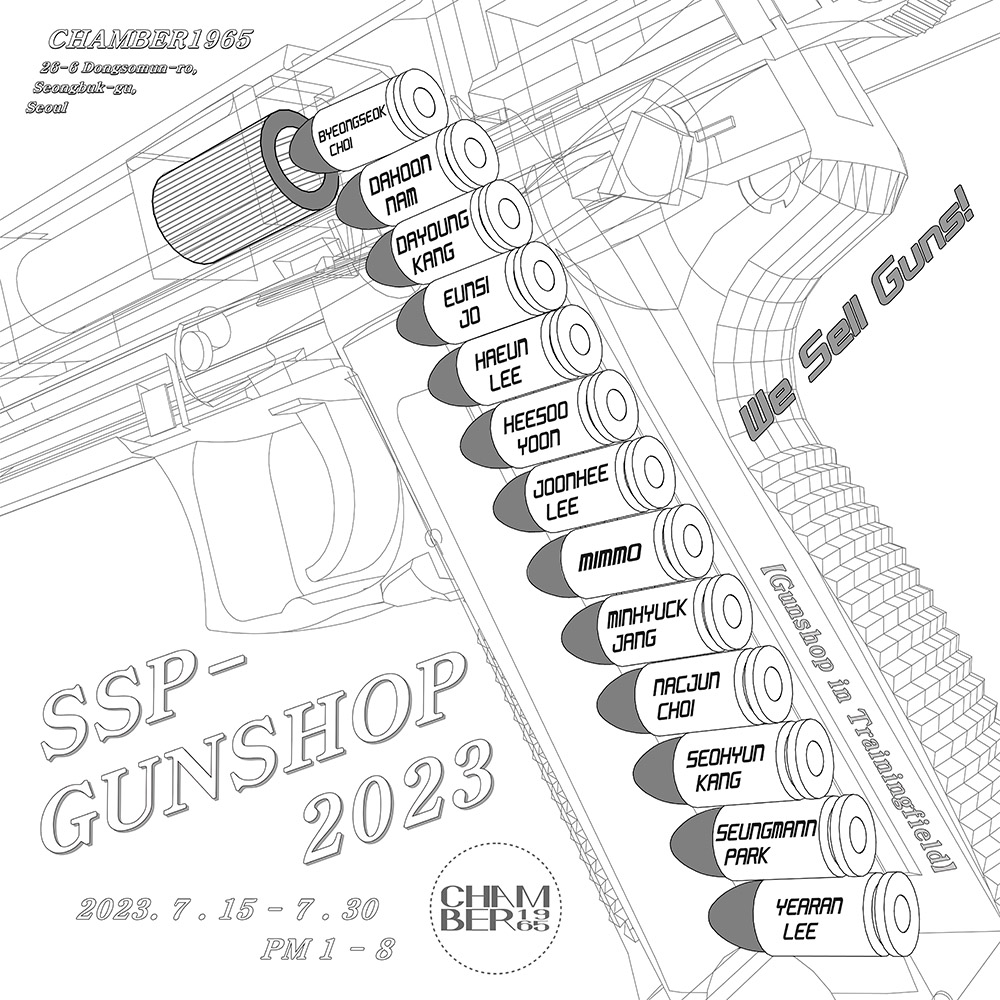

또한 조은시는 《막힌

곳에서 열리는 길》(에브리데이몬데이, 서울, 2025), 《페리지 윈터쇼》(페리지갤러리, 서울, 2024), 《TOUCH

AND GO》(킵인터치, 서울, 2024), 《액체세대》(아트랩반,

서울, 2023), 《삼선평 건샾》(챔버, 서울, 2023), 《핀서 어택》(챔버, 서울, 2023) 등 다수의 단체전에 참여했다.

수상 (선정)

조은시는 서울문화재단의

청년예술지원 사업(2025)에 선정됐고 아티팩츠가 꼽은 ‘알마낙: 50인의 한국 동시대 작가’(2023)에 이름을 올렸으며, 2025 ‘키아프 하이라이트’ 세미파이널 작가로 선정된 바 있다.

작품소장 (선정)

조은시의 작품은 국립현대미술관 정부미술은행 소장되어 있다.